PICK UP

新着 もっと見る

-

「あの子は馬鹿だから」〈誰かに助けられなければいけない存在〉として見られる不快感について【神野藍】

-

日本ラグビー界の至宝・田中史朗選手が引退を表明 身長166センチの日本代表はどうやって「小ささ」と向き合…

-

無駄や退屈を恐れるな!「タイパ」世代に忠告「隙間を埋め尽くすのではなく、隙間を生み出せ」【小西公大】

-

自殺の季節。女子アナも、ヴィジュアル系アーティストも、異色の漫画家も、風薫る5月に旅立った。

-

「安倍暗殺と統一教会」で露わになった「日本人の特殊な宗教理解」とは【中田考】

-

「高血圧」の判定基準が2024年4月ついに改訂! 「副作用もある降圧剤を飲むべきか否か」問題に迫る【大櫛…

-

「漫画村事件」元運営者・星野ロミに約19億円の損害賠償訴訟 「事件の真相」と知られざる生い立ち

-

「小池百合子」はカイロ大学を卒業しているのか? 「学歴詐称の真偽」に白黒つける【中田考】

政治・経済 もっと見る

-

「安倍暗殺と統一教会」で露わになった「日本人の特殊な宗教理解」とは【中田考】

-

「小池百合子」はカイロ大学を卒業しているのか? 「学歴詐称の真偽」に白黒つける【中田考】

-

小池百合子の「世界を股にかけた学歴詐称疑惑」 乙武洋匡の「意味不明・信頼性ゼロの出馬表明」【適菜収】

-

「女性は性的に無垢である」という偏見と性産業差別 「AV新法」の暴かれた杜撰な中身【篁五郎】

社会・ライフ もっと見る

-

「漫画村事件」星野ロミ 民事「約19億円損害賠償」訴訟の行方と「刑事再審請求」した理由

-

松本人志報道に見られる「先走る世論」 多数派によって物事が決まってしまう危険性【仲正昌樹】

-

林修先生が語る「AI活用で人間の仕事はどう変わるか?」「AIが発達しても人の代わりになれないものとは?」

-

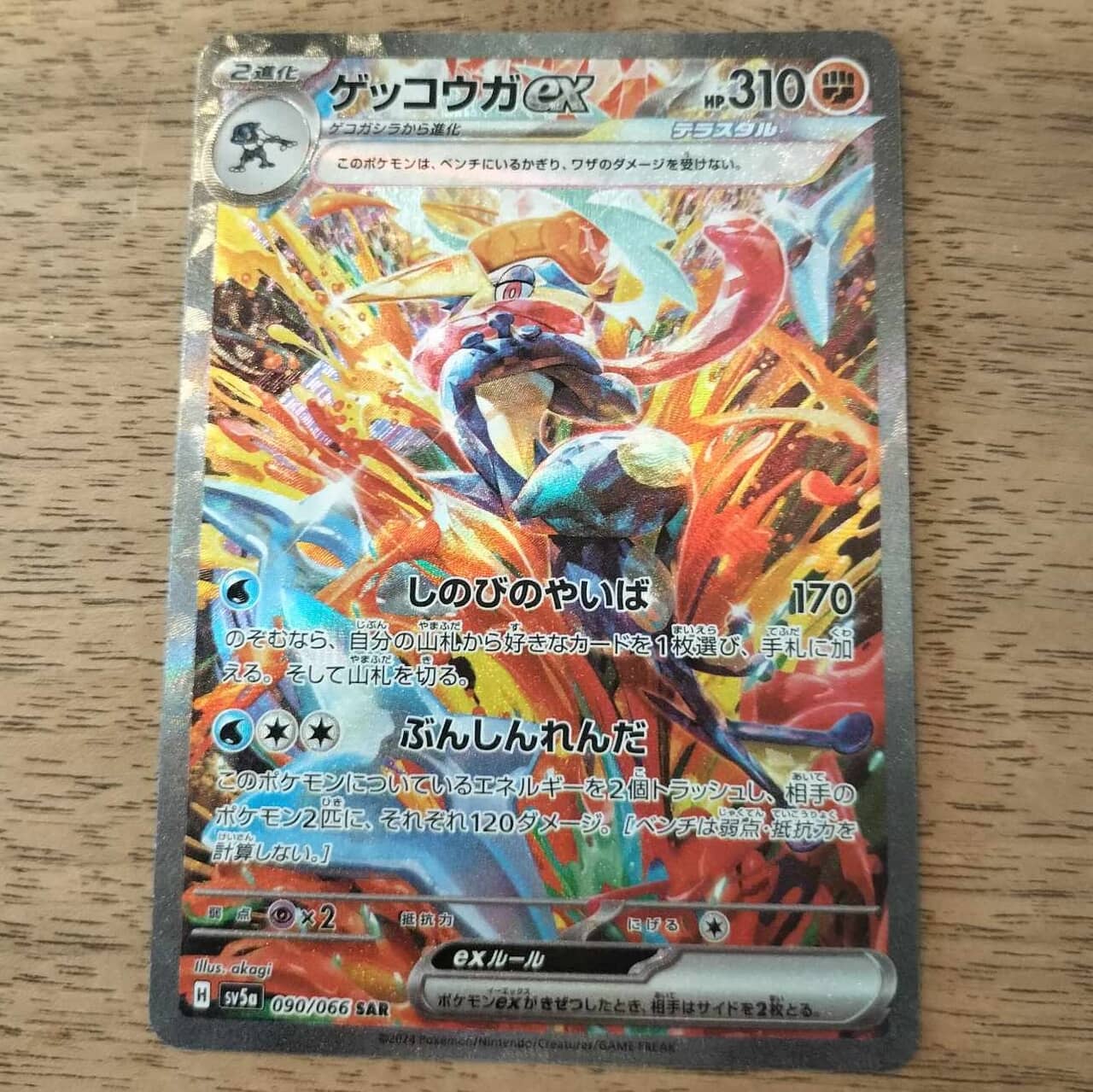

ポケモンカード欲しさに親の財布から1万円盗んだ小3の息子 どうやって俺は子供と向き合ったか?【村橋ゴロー】

教養・カルチャー もっと見る

-

気持ちという質量【森博嗣】新連載「日常のフローチャート」第14回

-

人間は聖と俗を合わせ持った存在。ある時は聖人に、ある時はとてつもなく俗物に。そこが人間は面白い 『エル・スール』を読む【緒形圭子】

-

入れなかったあの店の話【新保信長】「食堂生まれ、外食育ち」50品目

-

「カンボジアの小学校訪問」で見た〝学びの本質〟と、日本人が学校教育で忘れてしまったこと【西岡正樹】

ビジネス・自己啓発 もっと見る

-

無駄や退屈を恐れるな!「タイパ」世代に忠告「隙間を埋め尽くすのではなく、隙間を生み出せ」【小西公大】

-

火よ、我とともに行かん【森博嗣】新連載「日常のフローチャート」第15回

-

僕にはテーマがない【森博嗣】新連載「日常のフローチャート」第12回

-

余計なものを持つことの価値【森博嗣】新連載「日常のフローチャート」第11回

真相・コラム もっと見る

-

「あの子は馬鹿だから」〈誰かに助けられなければいけない存在〉として見られる不快感について【神野藍】

-

自殺の季節。女子アナも、ヴィジュアル系アーティストも、異色の漫画家も、風薫る5月に旅立った。

-

「漫画村事件」元運営者・星野ロミに約19億円の損害賠償訴訟 「事件の真相」と知られざる生い立ち

-

「欲しいものは本当にそれなのか?」貪欲な自分へのシンプルな問いかけと選択について【神野藍】

芸能・エンタメ もっと見る

-

女優 白石麻衣「背中から守ってくれる」存在に “霊長類最強女子”も嫉妬「私の方が守れますけど…」

-

人事部長に任命された女優・桐谷美玲 クールでクレバーな艶姿にため息

-

女優として大活躍中の松本若菜 自分を見つめ直すことになった〝ある深刻な出来事〟

-

岡田有希子が自殺した1986年4月、世の中では何が起きていたのか【宝泉薫】

グラビア もっと見る

-

元SKE48 須田亜香里「結婚は35歳ぐらいまでに」親からは無言のプレッシャー?

-

女優・伊藤萌々香 カレンダー撮影の舞台裏と心機一転の意気込み

-

タレント・麻美ゆま 来年はデビュー20周年!魅了してやまない美貌と天真爛漫さはどこから?

-

元テレ東アナウンサー「森香澄」写真集の肌露出がエグい! 「毛穴まですっぴんをさらけ出したので見てください」

健康・スポーツ もっと見る

-

日本ラグビー界の至宝・田中史朗選手が引退を表明 身長166センチの日本代表はどうやって「小ささ」と向き合ったか?

-

「高血圧」の判定基準が2024年4月ついに改訂! 「副作用もある降圧剤を飲むべきか否か」問題に迫る【大櫛陽一】

-

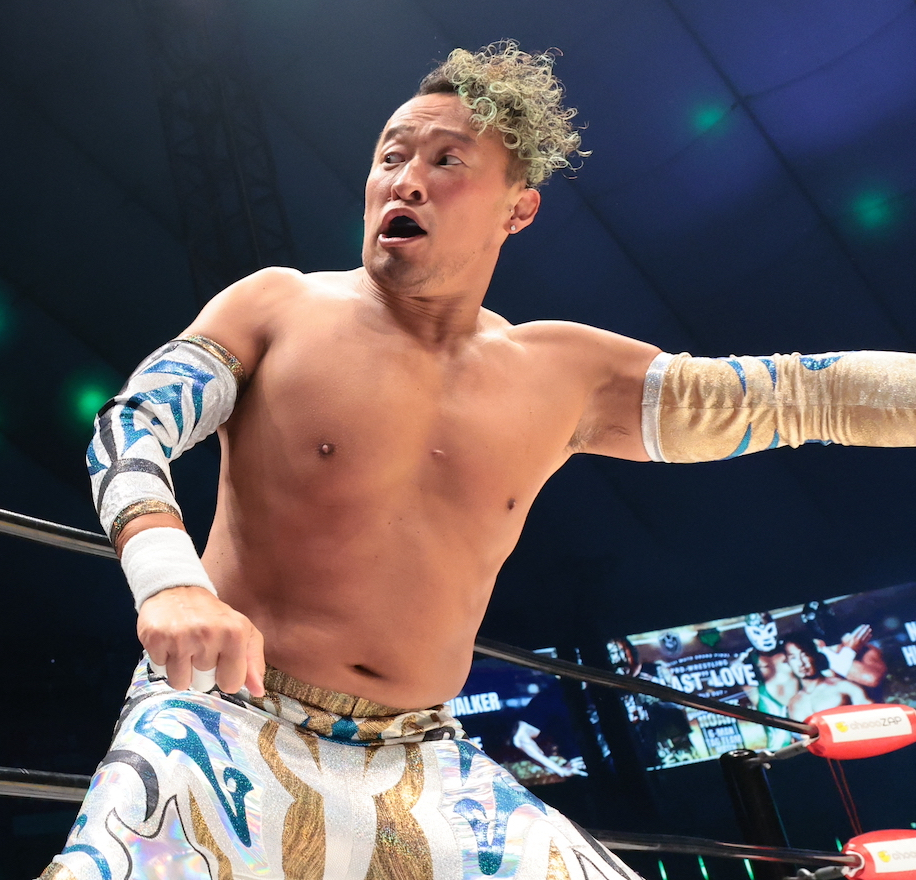

「方舟の天才」と呼ばれた丸藤正道 師匠・三沢光晴とリングへの強い想いを語る【篁五郎】

-

迷将・立浪監督のままではドラゴンズ「来年も最下位」確定!? 最大の理由【篁五郎】