対話の本質とは「悪」である。コミュニケーションにおいて意識すべきこととは【福田和也】

福田和也の対話術

意見を述べるにあたって、話し方に工夫をしようと考える人は、程度の差こそあれ、自分の意見、発想が、いかに自分自身にとってはまっとうなものであっても、他人にとってはそうであるとは限らない、ということを認識しているわけです。つまり、自他の間に、一定の段差や溝があることを自覚している。

自分にとって当然であったり、あるいは明晰である見解が、他人にとってもそうであるとは限らない、むしろ他人にとってはまったくおかしなことであったり、滑稽であったりするのはごくごく当然のことである。というような認識をもっているからこそ、どのように自分の意見を表現したらいいか、という問いが生まれるわけですね。

この認識をさらに深く掘っていけば、根本的に人間同士は、その心なり、精神なりを素朴に理解しあうことは出来ない、人と人は、どうしようもなく、絶望的にへだてられており、互いに孤独な存在だ、という絶望が秘められているわけです。

おいおい、私は自分が口をきく時に、それなりに気を使うけれども、別にあんたが云うように人間にたいして絶望なんてしちゃいないよ、と思われるかもしれません。

でも、それはあなたが本当に抱いている、つまりは実際にふるまう時に発揮している人間観を、私がしっかりと認識しているというだけのことです。他人に意地悪なことばかりしているクセに、自分のことを善良だと思いこんでいる人が沢山いますが、そうした自己認識のズレ、もしくは欠如はエレガントではありません。私は意地悪をするなとは云いません。ただ意地悪をするならば、自分は意地悪をしているという明確な自己意識のもとにしてほしいのです。

少し話がずれてしまいました。他人と理解しあうことは不可能である、あるいはきわめて困難であるという意識をもちながら、なおかつ口を噤(つぐ)まず、他人に話しかけようとするガッツをもつのは、大変なことなのですね。大きな意志と勇気が必要です。だからこそ、人は、その絶望を意識するまいとしているのです。

孤独に絶望して発話を断念してしまうことは簡単かもしれませんが、それはまた弛緩(しかん)、退廃にほかなりません。その弛緩は容貌にもあらわれて、ぼうっとした、人間というよりは哺乳動物のような雰囲気を醸(かも)しだしてしまうのです。イノセントな人の顔が見られたものではない、というのはそういうことです。

絶望を前にしても、云うべきことは云う、最終的には伝わらないとしても、知力の限りを尽くして発話するという緊張と果敢さが、容貌に溌溂(はつらつ)とした輝きを与えるのですね。

と同時に、この輝きを、一層美しくするのが、悪の自意識なのです。

◾️善意の欺瞞

対話の技術を考えるということは、そのまま「悪」の領域に踏み込むことです。

つまり、対話について考えるということは、人と人は善意さえもっていれば互いに理解しあうことが出来るとか、通じ合うことが出来るなどという欺瞞(ぎまん)から抜け出すことなのです。

ある場面で、ある相手にたいして、あるメッセージを伝えるためには、どのような語り口、声音(こわね) 、云い回しで云えばよいのか、を考えることは、必然的に以心伝心といった人の絆(きずな)に期待しないということなのですから。

きっとみなさんも、日々こうした考えを巡らし、生活していることでしょう。でも、それが悪であるとは思っていないと思います。まずそこが不十分なのです。その意識を徹底してほしい。

そう云うと、みなさんは意外に思われるかもしれない。あるいは不本意でしょうか。

いくら策略を巡らしたって、私は悪人でも何でもないと。

悪人というのは、刺激的な自己規定かもしれません。でも考えてみて下さい。この世に善人ほど鼻持ちならない、無神経で退屈な人間がいるでしょうか。

KEYWORDS:

✴︎KKベストセラーズ 好評既刊✴︎

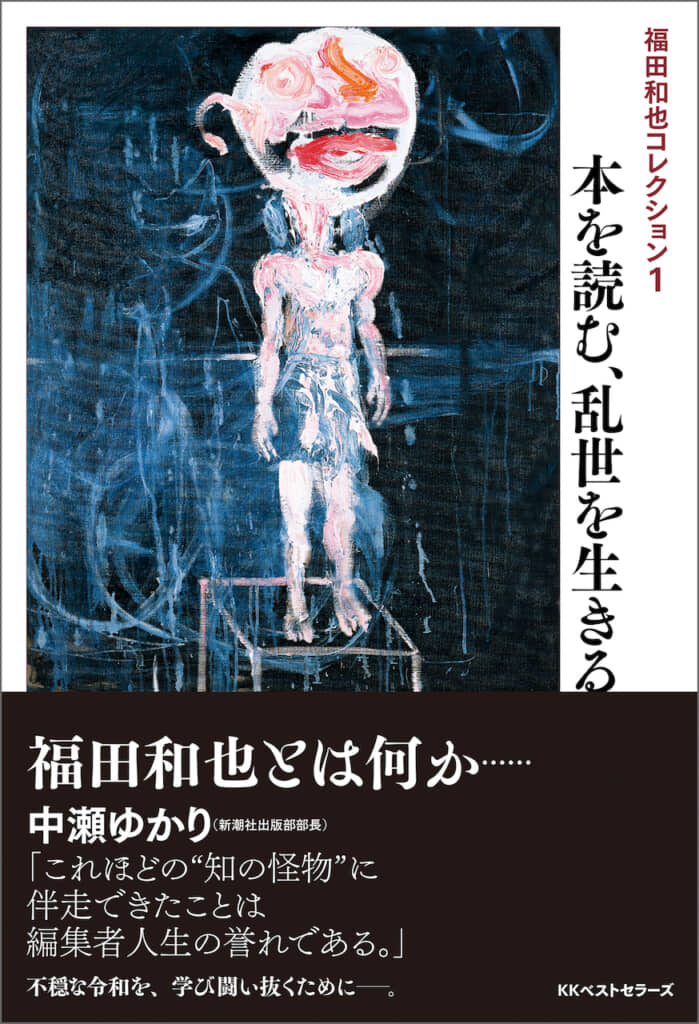

『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』

国家、社会、組織、自分の将来に不安を感じているあなたへーーー

学び闘い抜く人間の「叡智」がここにある。

文藝評論家・福田和也の名エッセイ・批評を初選集

◆第一部「なぜ本を読むのか」

◆第二部「批評とは何か」

◆第三部「乱世を生きる」

総頁832頁の【完全保存版】

◎中瀬ゆかり氏 (新潮社出版部部長)

「刃物のような批評眼、圧死するほどの知の埋蔵量。

彼の登場は文壇的“事件"であり、圧倒的“天才"かつ“天災"であった。

これほどの『知の怪物』に伴走できたことは編集者人生の誉れである。」