「この一冊ですべてわかる!」式の安直でインスタントな本ばかりを選んではいけない 【福田和也】

“知の怪物”が語る「生きる感性と才覚の磨き方」

「この一冊で宗教がすべてわかる!」「この一冊で戦後史が丸わかり!」etc.そんなサブタイトルが付いた書籍ばかりが書店には所狭しと並べられている。読者はいったい本に何を求めているのだろうか? いま「本好き」は多くいるが、「読書家」はいなくなった、と語るのが福田和也氏。選集『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』から珠玉の読書論を通して、“不穏な時代を生きる感性と才覚の磨き方”を語る。第3弾。

■何を読んだらいいかわからない症候群

大学教員という仕事をしているためでしょう。学生から、よくこういう質問を受けます。

「私は一体、どんな本を読んだらいいのでしょう」

もちろん、ここまでシンプルな訊き方はあまりないのですが、教養をつけるためにはどの本を読めば、とか、作家になるにはどの本を読めばいいのか、というような問いはたくさん受けます。こういうことを訊いてくるのですから、それなりに真面目なのですし、向上心があるのでしょうが、ちょっと困ってしまいますね。あまり困ってしまっては、今時の教員は務まらないのですけれど。

私のような人間にとっては、人に本を薦めるというのは、大変なことです。かなりの難事といってもいい。この人に、この本を薦める、ということにはかなりの、センスとバランスが要求されるわけですが、尋ねる方はそういう忖度(そんたく)がないわけですね。

というよりも、こういう質問をしてくる人は、本というのがどういうものなのかという認識が、まず決定的に欠けているわけです。

たとえば友達に服とかアクセサリーを薦めるというのと同じか、もっと大変なことなのです。

よく知らない人に、どうすればファッショナブルになれるでしょう、と訊かれて、じゃあ、あそこの服を買いなさい、などといえるでしょうか。いえる人はよほどの鉄面皮か、無責任かということになると思います。

ですから、本を一冊、学生諸君に薦めるにしたって、ある程度相手とつきあってみないとわからない。その人の読書歴なり、興味の方角なり、性格なりがわかって、はじめてこれを読んだら、というようなことがいえるわけです。もちろん、個別の、細かい問題について調べたいというターゲットがしっかりしていれば、別なのですが。もっとも、この頃ではそういうしっかりした質問ができる人は、インターネットやデータベースによって、自分で調べてしまうのですが。

ですから、本一冊薦めるにしろ、あるいは訊ねるにしろ、ある程度のコミュニケーションを前提としなければ、はじまらないわけですね。

とはいえ、私自身についていっても、気軽にこれを読んだら、とすすめられるような学生諸君は、せいぜいゼミナールの周辺ぐらいに限られているわけですから、大学なり社会なりの全体が抱えている、漠然とした、本を読みたいけれど、何を読んでいいかわからないという人たちの欲求にはなかなか応えられないことになるわけです。

KEYWORDS:

✴︎KKベストセラーズ 好評既刊✴︎

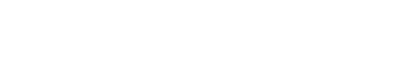

『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』

国家、社会、組織、自分の将来に不安を感じているあなたへーーー

学び闘い抜く人間の「叡智」がここにある。

文藝評論家・福田和也の名エッセイ・批評を初選集

◆第一部「なぜ本を読むのか」

◆第二部「批評とは何か」

◆第三部「乱世を生きる」

総頁832頁の【完全保存版】

◎中瀬ゆかり氏 (新潮社出版部部長)

「刃物のような批評眼、圧死するほどの知の埋蔵量。

彼の登場は文壇的“事件"であり、圧倒的“天才"かつ“天災"であった。

これほどの『知の怪物』に伴走できたことは編集者人生の誉れである。」