抑うつ状態の自分を救ってくれる「かけがえのない本」とは?【福田和也の読書論】

“知の怪物”が語る「生きる感性と才覚の磨き方」

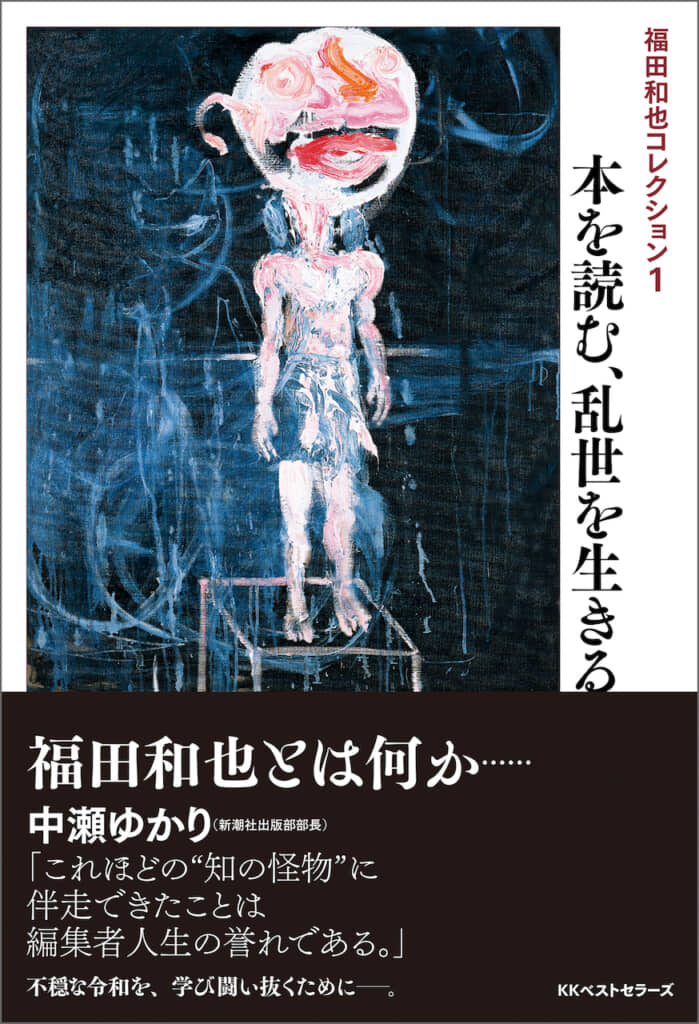

国立成育医療研究センターの報告によれば、高校生の3割が「うつ症状」が見られ、子どもたちの不安やストレスが深刻化しているとも。ゆえに今だからこそ、自分と向き合い、自分を作る真の読書を薦めるのが文藝評論家にして慶応義塾大学名誉教授の福田和也氏。選集『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』から珠玉の読書論を通して、“不穏な時代を生きる感性と才覚の磨き方”を語る。第2弾。

■「鑑賞」に潜在するスノビズム

これは人から聞いた話なので、一応、実在の人物、団体とは関係がない話として読んでいただきたいのですが、出版関係者が、あるクライアントの関係で京都に旅行をしたことがあるそうです。その折、訪れた高名な枯山水の石庭の前に、業界でもそれと知られた、最高にファッショナブル(だという噂です、私はお目もじしていないので)な女性編集者が、四十五分間正座をして石庭を眺めていたという。

その話を私にしてくれた人は、大変感心をして、「あの人はスゴイ」というのですが、はたしてそうなんでしょうか。いや、ある意味でスゴイ、とは私も思いますけどね。

まあ、瞑想をされていたのかもしれないのですけれど、いわゆる鑑賞であるのならば、四十五分はいかにも長い。長すぎる。昭和屈指の絵画の目利き洲之内徹(すのうちとおる)は、一秒もかからず作品を観尽くしたといわれていますが、それは名人上手の話としても、多少集中力を発揮すれば、数分あれば、観ることができます。

それを、四十五分も正座しているというのは、どういうことなのか。正座が長くできることをアピールしているのか。まあ、とにかく観ているのではないですね。観ているのではなくて、石庭の前にずっと座っている、その自分を観ているというか、気に入っている、もっというと、酔っているのだと思います。

これはなかなか大事なことですね。というのは、あらゆる鑑賞行為には、こうしたスノビズムとナルシシズムがつきまとうからです。そしてこのスノビズムー—気取りと演出——によって、その人の人格のすべてが時に判断されてしまう。石庭の前に四十五分も座っていて、なんて内面が充実した人だろうと考える人もいれば、アホらし、何を考えているんだ、と思う人もいる。

こういうスノビズムの作用というのは、もちろん読書にも、非常に強く現れるものです。フランスの元祖料理研究家ブリア・サヴァランは、その名著『美味礼賛』(白水社)のなかで、「君が何を食べているかをいいたまえ、私は君が何ものかいい当てよう」と書いていますが、それは書物についてもいえることです。何の本を読んでいるか、愛読し、好んでいるかというところに、その人の内面が、全人格が現れてしまうところがあるのです。

KEYWORDS:

✴︎KKベストセラーズ 好評既刊✴︎

『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』

国家、社会、組織、自分の将来に不安を感じているあなたへーーー

学び闘い抜く人間の「叡智」がここにある。

文藝評論家・福田和也の名エッセイ・批評を初選集

◆第一部「なぜ本を読むのか」

◆第二部「批評とは何か」

◆第三部「乱世を生きる」

総頁832頁の【完全保存版】

◎中瀬ゆかり氏 (新潮社出版部部長)

「刃物のような批評眼、圧死するほどの知の埋蔵量。

彼の登場は文壇的“事件"であり、圧倒的“天才"かつ“天災"であった。

これほどの『知の怪物』に伴走できたことは編集者人生の誉れである。」