7割が“食体験を形に残したい”と回答 大阪・関西万博から広がる「TSUGITE」プロジェクト

外食で使った箸を職人の技で加工し家庭で使える逸品に―食と工芸をつなぐ取り組みが、万博を起点に全国へ展開を目指す。

株式会社uluコンサルタンツ(所在地:大阪市中央区、代表取締役:坪田 寿一)は、2025大阪・関西万博での「TSUGITE(ツギテ)」プロジェクトに際して、「記憶に残る食事体験」をしたことがある方を対象に、「食体験」に関する調査を実施しました。

人が食を通じて得られる味や香り、誰と食べたかという記憶は文化や人生に深く根ざした大切な記憶です。

しかし、お店の閉店や時代の変化とともに、こうした食体験は失われやすくなっていきました。

では、現代人が記憶に残る食事体験として挙げるのはどのようなものなのでしょうか。

そして、それを形に残すことにどの程度の価値を見出しているのでしょう。

そこで今回、国内の工芸品に関する情報発信を行うサイト「わたしの名品帖」(https://store.meihincho.com/)を運営する株式会社uluコンサルタンツは、「記憶に残る食事体験」をしたことがある方を対象に、「食体験」に関する調査を実施しました。

調査概要:「食体験」に関する調査

【調査期間】2025年7月18日(金)~2025年7月22日(火)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,009人

【調査対象】調査回答時に「記憶に残る食事体験」をしたことがあると回答したモニター

【調査元】株式会社uluコンサルタンツ(https://store.meihincho.com/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

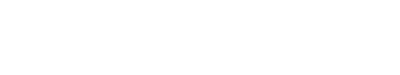

外食頻度は「月2~3回」が最多、週1回以上の方も約4割

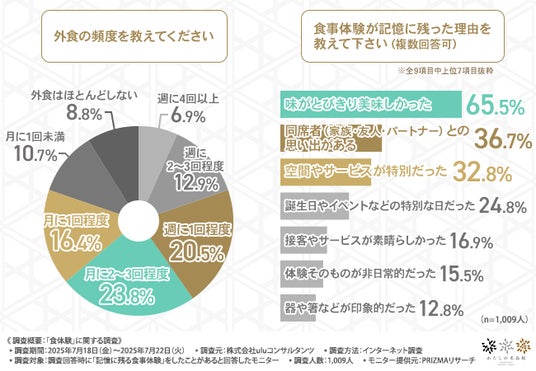

はじめに、「外食の頻度」について尋ねたところ、『月に2~3回程度(23.8%)』と回答した方が最も多く、『週に1回程度(20.5%)』『月に1回程度(16.4%)』と続きました。

「記憶に残る食事体験」をした方の外食頻度として最多回答は「月2~3回」でしたが、週に1回以上の頻度で外食する方の割合は4割を超えており、外食が生活の中に根付いている層も一定数存在することがわかります。一方で「月1回以下」も約3割を占め、食への関心やライフスタイル、健康志向、家庭環境など、個人の価値観の違いを反映する結果となりました。

次に「食事体験が記憶に残った理由」について尋ねたところ、『味がとびきり美味しかった(65.5%)』と回答した方が最も多く、『同席者(家族・友人・パートナー)との思い出がある(36.7%)』『空間やサービスが特別だった(32.8%)』となりました。

最も多く挙げられたのは「味の美味しさ」ですが、「誰と一緒にいたか」や「特別な日だったか」といった要素も上位に位置しています。

料理のクオリティだけでなく、その場の空気や感情の記憶が食事体験を強化していると考えられます。

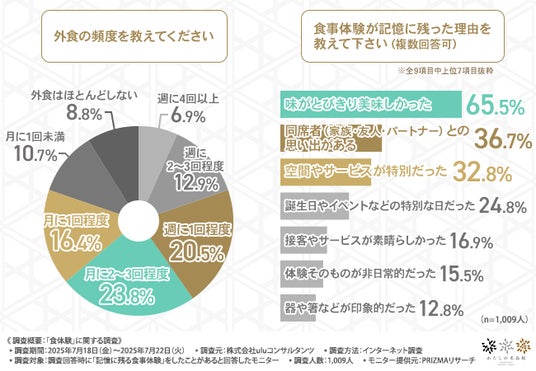

外食時に使用した「もの」に関して印象が残った経験がある方はどの程度いるのでしょうか。

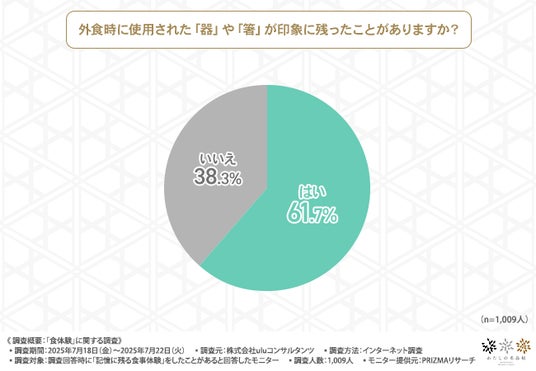

「外食時に使用された「器」や「箸」が印象に残ったことがあるか」を尋ねたところ、約6割が『はい(61.7%)』と回答ししました。

食事体験において、味覚だけでなく視覚や触覚にも訴える器や箸の存在は、記憶の定着に寄与しており、日常的に見過ごされがちな食器の影響力を改めて示す結果となりました。

特に外食という非日常の文脈では、料理そのものだけでなく、使用される器の質感やデザインが「特別感」を演出する要素となり得ると考えられます。

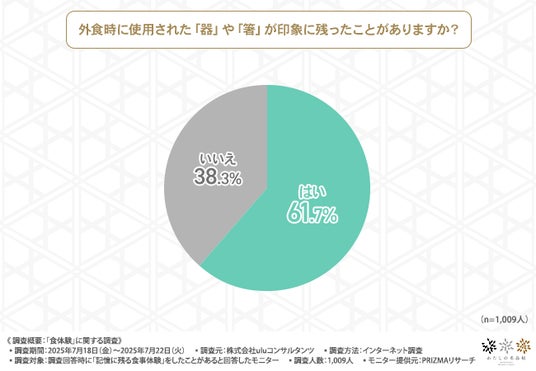

食事体験の記念を「形に残す」ことを約8割が「良い」と回答!

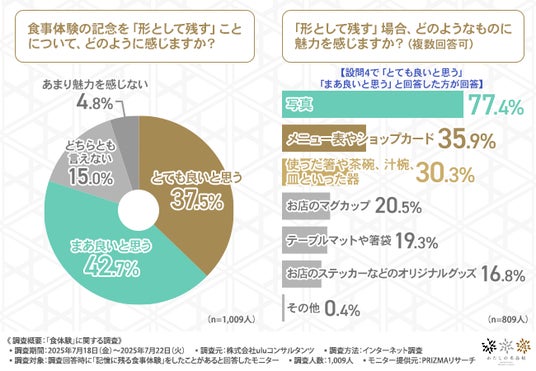

次に「食事体験の記念を「形として残す」ことについて、どのように感じるか」と尋ねたところ、約8割が『とても良いと思う(37.5%)』または『まあ良いと思う(42.7%)』と回答しました。

体験を記録・共有・再現したいという志向が示される結果となりました。食はその場限りのものである一方で、「思い出として残す価値がある」と感じている層が多数を占めており、単なる記録以上の意味を見出している可能性があります。

ではそのような食事体験の記憶を「形として残す」場合、具体的にはどのようなものに魅力を感じるのでしょうか。

前の質問で『とても良いと思う』『まあ良いと思う』と回答した方にうかがいました。

「形として残す場合、どのようなものに魅力を感じるか」について尋ねたところ、『写真(77.4%)』が最多で、『メニュー表やショップカード(35.9%)』『使った箸や茶碗、汁椀、皿といった器(30.3%)』となりました。

手軽に記録できる手段として「写真」が圧倒的な支持を集めた一方で、「器」や「箸」といった使用物、「ショップカード」や「オリジナルグッズ」といった店側からの発信物にも一定の関心が寄せられました。

食体験の文脈において、リアルな触覚を伴うモノは、記憶の再生装置としての役割を果たすのではないでしょうか。

実際に、飲食店で使用した箸を、職人に加工してもらい、手元に残せるとしたらどうでしょう。

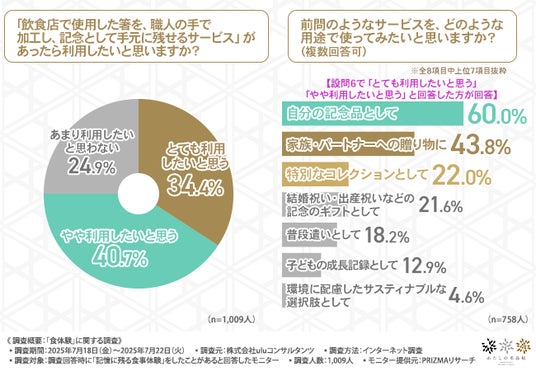

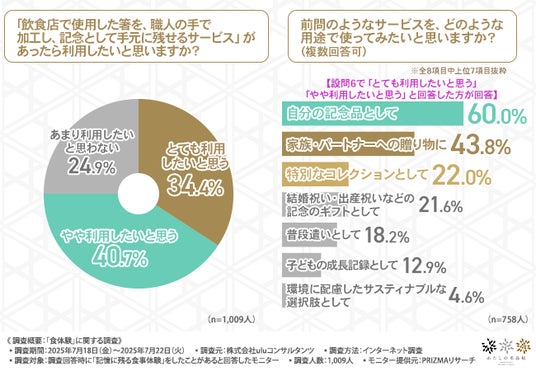

「「飲食店で使用した箸を、職人の手で加工し、記念として手元に残せるサービス」があったら利用したいと思うか」と尋ねたところ、約7割が『とても利用したいと思う(34.4%)』『やや利用したいと思う(40.7%)』と回答しました。

使い捨てられる印象のある箸ですが、記念品としてのニーズは高いことが明らかになりました。

自分が使用した箸を職人の手で加工し、記念品として受け取るという一連の流れは、特別感や物語性が加わることで、唯一無二の体験として捉えられるようです。

さらに前の質問で『とても利用したいと思う』『やや利用したいと思う』と回答した方に、「前問のようなサービスを、どのような用途で使ってみたいと思うか」について尋ねたところ、『自分の記念品として(60.0%)』が最多で、『家族・パートナーへの贈り物に(43.8%)』『特別なコレクションとして(22.0%)』となりました。

最多となった「自分の記念品として」という回答からは、食体験を自分自身の思い出として丁寧に残したいという意識が強くうかがえます。一方で、「贈り物」や「家族の記念イベント」といった選択肢も上位に入っており、記憶を他者と共有するための手段としても機能し得ると考えられていることがわかります。

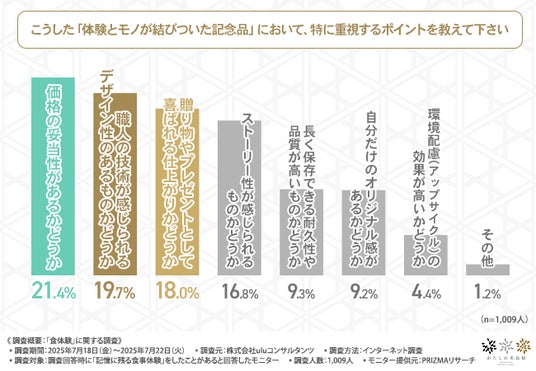

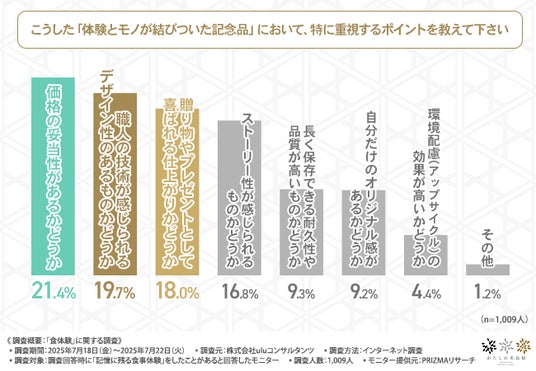

「こうした「体験とモノが結びついた記念品」において特に重視するポイント」について尋ねたところ、『価格の妥当性があるかどうか(21.4%)』が最多で、『職人の技術が感じられるデザイン性のあるものかどうか(19.7%)』『贈り物やプレゼントとして喜ばれる仕上がりかどうか(18.0%)』となりました。

価格が最も重視される一方、単なるコストパフォーマンスだけでなく「技術」や「贈答性」への関心も高いことから、感情的価値を含めた「納得感」が求められていると考えられます。

また、ストーリー性やオリジナリティといった感覚的要素も一定数あり、「モノを通じて語ることができるか」も重視されている傾向が読み取れます。

では、体験を「形として残す」手段としてどのようなものに魅力を感じるのでしょうか。

具体的に尋ねました。

■体験を「形として残す」手段で魅力を感じるのは?

・写真と写真たてのセット(30代/女性/愛知県)

・食べている最中使用した食器を新品で渡す体験(50代/女性/神奈川県)

・日付や名前を入れてくれる(60代/女性/兵庫県)

・当時の状況を思い出すことのできる写真やグッズ(60代/男性/青森県)

体験を「形として残す」手段として挙がった回答からは、単なる記念性だけでなく「時間」や「物語」を再現できるモノへの志向がうかがえます。

写真だけでなく「写真たてとのセット」や「使った器の再現」、さらに「日付や名前入り」といったパーソナライズ要素が加わることで、体験が一層記憶に残ると考える方も多いようです。

最後に、実際にもらって嬉しかった記念品についても具体的にうかがいました。

■実際にもらって嬉しかった記念品は?

・食事のときの写真やテーブルに飾られたテディベアをいただいた(30代/女性/北海道)

・名前入りのお箸をもらってとても嬉しかったです(40代/男性/東京都)

・箸置き(50代/男性/東京都)

・マグカップ(60代/男性/埼玉県)

実際にもらって嬉しかった記念品は、「写真」や「名前入りの箸」「箸置き」「マグカップ」など、実用性と記念性を兼ね備えたアイテムでした。

いずれも「日常で使える」ことに加え、体験当時の情景や感情を思い出させる要素が含まれている点が共通しています。

特に、「名前入り」や「テーブル演出との連動」といった要素は、より特別感を高める要素となっているようです。

体験の余韻を生活に取り込む、そのような視点が記念品の価値を左右しているといえそうです。

まとめ:味だけでなく、誰と・どこで・何を残すか。「体験を形に残す」行動が生み出す価値とは

今回の調査で、現代の食事体験に対する意識の変化と、記憶に残る要素の多様性が明らかになりました。

外食の頻度は「月2~3回程度」が最多でしたが、週1回以上の方も約4割となり、一定の層では外食が生活の中にしっかりと根付いている様子がうかがえます。

しかし、回数の多寡にかかわらず、記憶に残る食事体験は共通して「味」「同席者との思い出」「空間の特別さ」など、五感と文脈が重視されていました。

味や時間を補完するものとして「器」や「箸」といった「触れるモノ」の存在感が高まっており、実際に、約6割が外食時に使用した器や箸が印象に残った経験があることがわかりました。

また、食事体験を「形として残すこと」への肯定的な意識も高く、写真やメニュー表、箸や器などに記念性を見出す方が多数を占めました。

さらに、飲食店で使用した箸を記念品として残すサービスについても、約7割が利用意向を示し、自分用はもちろん、贈り物やコレクションとしての活用意図も見られました。

選定時には、価格やデザイン性、喜ばれる仕上がりといった複合的な価値が重視されており、記念品に「語れる体験」としての役割が期待されていることがうかがえます。

このような結果から、モノは単なる形ではなく、記憶と感情をつなぐ「語りの起点」となっているといえるのではないでしょうか。

SDGsの本質を体現する、工芸と食の挑戦「わたしの名品帖」と「とんかつ乃ぐち」2025大阪・関西万博での「TSUGITE(ツギテ)」プロジェクト

株式会社uluコンサルタンツが運営する「わたしの名品帖」(https://meihincho.com/)は、日本の伝統工芸の魅力を広く発信し、次世代へとつなぐための情報発信や支援活動を行っています。

取り扱うのは、伝統の技を活かしながらも現代にフィットする“名品”の数々。SNSやWEBサイトを通じ、日常の中で取り入れやすい工芸のアイデアや使い方を提案し、「伝統は難しそう」と感じる方にも身近に感じてもらう工夫を重ねています。

「わたしの名品帖」が目指すのは、良いものが良い形で引き継がれる世界。その実現のためには、商品の魅力を紹介するだけでなく、販売方法や修理・お直しのあり方、そしてその価値をどう伝えるかといった発信方法まで含めて、工芸のあり方を現代に即して再構築することが重要だと考えています。

「TSUGITE(ツギテ)」

こうした考えのもと、当社は2025年大阪・関西万博に出展する人気料理店「とんかつ乃ぐち」(http://noguci.com/)のプロジェクトマネージャーとして参画し、食と工芸を融合させた新たなSDGs実践型プロジェクト「TSUGITE(ツギテ)」を発足しました。

漆のお箸 十八膳(石川県輪島市)

本プロジェクトでは、万博店舗で使用したお箸に、希望者向けに輪島塗を施し、後日記念品として自宅にお届けする取り組みを実施。使い捨てではなく、「育てて、使い続ける」という日本の工芸の精神を現代に蘇らせ、能登の復興支援にもつなげます。

このような取り組みは、今回の調査結果から見えてくる消費者の価値観に応えるものであり「買って終わり」ではなく「育てて使う」「直して繋ぐ」という体験そのものを提供します。

「使い捨てを減らしたい」「環境に貢献したい」と考える消費者の多くが、マイアイテムを通じて日常からSDGsに取り組んでいることが明らかになりました。TSUGITEは、こうした価値観に寄り添い、「買って終わり」ではない工芸の新しい体験を提供します。

田谷漆器店(石川県輪島市)

わたしの名品帖は、万博から始まる“日常に根ざしたSDGs”の姿を、食と工芸の連携を通じて世界へ発信し、この仕組みを若手職人の活躍機会の創出や、海外展開を見据えた持続可能なビジネスモデルとしても広げてまいります。

■わたしの名品帖メディアサイト:https://meihincho.com/

■わたしの名品帖ストア:https://store.meihincho.com/

■『わたしの名品帖』Instagram:https://www.instagram.com/meihincho_japanesefinecrafts/

■株式会社uluコンサルタンツ:https://www.ulu-consultants.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

株式会社uluコンサルタンツ(所在地:大阪市中央区、代表取締役:坪田 寿一)は、2025大阪・関西万博での「TSUGITE(ツギテ)」プロジェクトに際して、「記憶に残る食事体験」をしたことがある方を対象に、「食体験」に関する調査を実施しました。

人が食を通じて得られる味や香り、誰と食べたかという記憶は文化や人生に深く根ざした大切な記憶です。

しかし、お店の閉店や時代の変化とともに、こうした食体験は失われやすくなっていきました。

では、現代人が記憶に残る食事体験として挙げるのはどのようなものなのでしょうか。

そして、それを形に残すことにどの程度の価値を見出しているのでしょう。

そこで今回、国内の工芸品に関する情報発信を行うサイト「わたしの名品帖」(https://store.meihincho.com/)を運営する株式会社uluコンサルタンツは、「記憶に残る食事体験」をしたことがある方を対象に、「食体験」に関する調査を実施しました。

調査概要:「食体験」に関する調査

【調査期間】2025年7月18日(金)~2025年7月22日(火)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,009人

【調査対象】調査回答時に「記憶に残る食事体験」をしたことがあると回答したモニター

【調査元】株式会社uluコンサルタンツ(https://store.meihincho.com/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

外食頻度は「月2~3回」が最多、週1回以上の方も約4割

はじめに、「外食の頻度」について尋ねたところ、『月に2~3回程度(23.8%)』と回答した方が最も多く、『週に1回程度(20.5%)』『月に1回程度(16.4%)』と続きました。

「記憶に残る食事体験」をした方の外食頻度として最多回答は「月2~3回」でしたが、週に1回以上の頻度で外食する方の割合は4割を超えており、外食が生活の中に根付いている層も一定数存在することがわかります。一方で「月1回以下」も約3割を占め、食への関心やライフスタイル、健康志向、家庭環境など、個人の価値観の違いを反映する結果となりました。

次に「食事体験が記憶に残った理由」について尋ねたところ、『味がとびきり美味しかった(65.5%)』と回答した方が最も多く、『同席者(家族・友人・パートナー)との思い出がある(36.7%)』『空間やサービスが特別だった(32.8%)』となりました。

最も多く挙げられたのは「味の美味しさ」ですが、「誰と一緒にいたか」や「特別な日だったか」といった要素も上位に位置しています。

料理のクオリティだけでなく、その場の空気や感情の記憶が食事体験を強化していると考えられます。

外食時に使用した「もの」に関して印象が残った経験がある方はどの程度いるのでしょうか。

「外食時に使用された「器」や「箸」が印象に残ったことがあるか」を尋ねたところ、約6割が『はい(61.7%)』と回答ししました。

食事体験において、味覚だけでなく視覚や触覚にも訴える器や箸の存在は、記憶の定着に寄与しており、日常的に見過ごされがちな食器の影響力を改めて示す結果となりました。

特に外食という非日常の文脈では、料理そのものだけでなく、使用される器の質感やデザインが「特別感」を演出する要素となり得ると考えられます。

食事体験の記念を「形に残す」ことを約8割が「良い」と回答!

次に「食事体験の記念を「形として残す」ことについて、どのように感じるか」と尋ねたところ、約8割が『とても良いと思う(37.5%)』または『まあ良いと思う(42.7%)』と回答しました。

体験を記録・共有・再現したいという志向が示される結果となりました。食はその場限りのものである一方で、「思い出として残す価値がある」と感じている層が多数を占めており、単なる記録以上の意味を見出している可能性があります。

ではそのような食事体験の記憶を「形として残す」場合、具体的にはどのようなものに魅力を感じるのでしょうか。

前の質問で『とても良いと思う』『まあ良いと思う』と回答した方にうかがいました。

「形として残す場合、どのようなものに魅力を感じるか」について尋ねたところ、『写真(77.4%)』が最多で、『メニュー表やショップカード(35.9%)』『使った箸や茶碗、汁椀、皿といった器(30.3%)』となりました。

手軽に記録できる手段として「写真」が圧倒的な支持を集めた一方で、「器」や「箸」といった使用物、「ショップカード」や「オリジナルグッズ」といった店側からの発信物にも一定の関心が寄せられました。

食体験の文脈において、リアルな触覚を伴うモノは、記憶の再生装置としての役割を果たすのではないでしょうか。

実際に、飲食店で使用した箸を、職人に加工してもらい、手元に残せるとしたらどうでしょう。

「「飲食店で使用した箸を、職人の手で加工し、記念として手元に残せるサービス」があったら利用したいと思うか」と尋ねたところ、約7割が『とても利用したいと思う(34.4%)』『やや利用したいと思う(40.7%)』と回答しました。

使い捨てられる印象のある箸ですが、記念品としてのニーズは高いことが明らかになりました。

自分が使用した箸を職人の手で加工し、記念品として受け取るという一連の流れは、特別感や物語性が加わることで、唯一無二の体験として捉えられるようです。

さらに前の質問で『とても利用したいと思う』『やや利用したいと思う』と回答した方に、「前問のようなサービスを、どのような用途で使ってみたいと思うか」について尋ねたところ、『自分の記念品として(60.0%)』が最多で、『家族・パートナーへの贈り物に(43.8%)』『特別なコレクションとして(22.0%)』となりました。

最多となった「自分の記念品として」という回答からは、食体験を自分自身の思い出として丁寧に残したいという意識が強くうかがえます。一方で、「贈り物」や「家族の記念イベント」といった選択肢も上位に入っており、記憶を他者と共有するための手段としても機能し得ると考えられていることがわかります。

「こうした「体験とモノが結びついた記念品」において特に重視するポイント」について尋ねたところ、『価格の妥当性があるかどうか(21.4%)』が最多で、『職人の技術が感じられるデザイン性のあるものかどうか(19.7%)』『贈り物やプレゼントとして喜ばれる仕上がりかどうか(18.0%)』となりました。

価格が最も重視される一方、単なるコストパフォーマンスだけでなく「技術」や「贈答性」への関心も高いことから、感情的価値を含めた「納得感」が求められていると考えられます。

また、ストーリー性やオリジナリティといった感覚的要素も一定数あり、「モノを通じて語ることができるか」も重視されている傾向が読み取れます。

では、体験を「形として残す」手段としてどのようなものに魅力を感じるのでしょうか。

具体的に尋ねました。

■体験を「形として残す」手段で魅力を感じるのは?

・写真と写真たてのセット(30代/女性/愛知県)

・食べている最中使用した食器を新品で渡す体験(50代/女性/神奈川県)

・日付や名前を入れてくれる(60代/女性/兵庫県)

・当時の状況を思い出すことのできる写真やグッズ(60代/男性/青森県)

体験を「形として残す」手段として挙がった回答からは、単なる記念性だけでなく「時間」や「物語」を再現できるモノへの志向がうかがえます。

写真だけでなく「写真たてとのセット」や「使った器の再現」、さらに「日付や名前入り」といったパーソナライズ要素が加わることで、体験が一層記憶に残ると考える方も多いようです。

最後に、実際にもらって嬉しかった記念品についても具体的にうかがいました。

■実際にもらって嬉しかった記念品は?

・食事のときの写真やテーブルに飾られたテディベアをいただいた(30代/女性/北海道)

・名前入りのお箸をもらってとても嬉しかったです(40代/男性/東京都)

・箸置き(50代/男性/東京都)

・マグカップ(60代/男性/埼玉県)

実際にもらって嬉しかった記念品は、「写真」や「名前入りの箸」「箸置き」「マグカップ」など、実用性と記念性を兼ね備えたアイテムでした。

いずれも「日常で使える」ことに加え、体験当時の情景や感情を思い出させる要素が含まれている点が共通しています。

特に、「名前入り」や「テーブル演出との連動」といった要素は、より特別感を高める要素となっているようです。

体験の余韻を生活に取り込む、そのような視点が記念品の価値を左右しているといえそうです。

まとめ:味だけでなく、誰と・どこで・何を残すか。「体験を形に残す」行動が生み出す価値とは

今回の調査で、現代の食事体験に対する意識の変化と、記憶に残る要素の多様性が明らかになりました。

外食の頻度は「月2~3回程度」が最多でしたが、週1回以上の方も約4割となり、一定の層では外食が生活の中にしっかりと根付いている様子がうかがえます。

しかし、回数の多寡にかかわらず、記憶に残る食事体験は共通して「味」「同席者との思い出」「空間の特別さ」など、五感と文脈が重視されていました。

味や時間を補完するものとして「器」や「箸」といった「触れるモノ」の存在感が高まっており、実際に、約6割が外食時に使用した器や箸が印象に残った経験があることがわかりました。

また、食事体験を「形として残すこと」への肯定的な意識も高く、写真やメニュー表、箸や器などに記念性を見出す方が多数を占めました。

さらに、飲食店で使用した箸を記念品として残すサービスについても、約7割が利用意向を示し、自分用はもちろん、贈り物やコレクションとしての活用意図も見られました。

選定時には、価格やデザイン性、喜ばれる仕上がりといった複合的な価値が重視されており、記念品に「語れる体験」としての役割が期待されていることがうかがえます。

このような結果から、モノは単なる形ではなく、記憶と感情をつなぐ「語りの起点」となっているといえるのではないでしょうか。

SDGsの本質を体現する、工芸と食の挑戦「わたしの名品帖」と「とんかつ乃ぐち」2025大阪・関西万博での「TSUGITE(ツギテ)」プロジェクト

株式会社uluコンサルタンツが運営する「わたしの名品帖」(https://meihincho.com/)は、日本の伝統工芸の魅力を広く発信し、次世代へとつなぐための情報発信や支援活動を行っています。

取り扱うのは、伝統の技を活かしながらも現代にフィットする“名品”の数々。SNSやWEBサイトを通じ、日常の中で取り入れやすい工芸のアイデアや使い方を提案し、「伝統は難しそう」と感じる方にも身近に感じてもらう工夫を重ねています。

「わたしの名品帖」が目指すのは、良いものが良い形で引き継がれる世界。その実現のためには、商品の魅力を紹介するだけでなく、販売方法や修理・お直しのあり方、そしてその価値をどう伝えるかといった発信方法まで含めて、工芸のあり方を現代に即して再構築することが重要だと考えています。

「TSUGITE(ツギテ)」

こうした考えのもと、当社は2025年大阪・関西万博に出展する人気料理店「とんかつ乃ぐち」(http://noguci.com/)のプロジェクトマネージャーとして参画し、食と工芸を融合させた新たなSDGs実践型プロジェクト「TSUGITE(ツギテ)」を発足しました。

漆のお箸 十八膳(石川県輪島市)

本プロジェクトでは、万博店舗で使用したお箸に、希望者向けに輪島塗を施し、後日記念品として自宅にお届けする取り組みを実施。使い捨てではなく、「育てて、使い続ける」という日本の工芸の精神を現代に蘇らせ、能登の復興支援にもつなげます。

このような取り組みは、今回の調査結果から見えてくる消費者の価値観に応えるものであり「買って終わり」ではなく「育てて使う」「直して繋ぐ」という体験そのものを提供します。

「使い捨てを減らしたい」「環境に貢献したい」と考える消費者の多くが、マイアイテムを通じて日常からSDGsに取り組んでいることが明らかになりました。TSUGITEは、こうした価値観に寄り添い、「買って終わり」ではない工芸の新しい体験を提供します。

田谷漆器店(石川県輪島市)

わたしの名品帖は、万博から始まる“日常に根ざしたSDGs”の姿を、食と工芸の連携を通じて世界へ発信し、この仕組みを若手職人の活躍機会の創出や、海外展開を見据えた持続可能なビジネスモデルとしても広げてまいります。

■わたしの名品帖メディアサイト:https://meihincho.com/

■わたしの名品帖ストア:https://store.meihincho.com/

■『わたしの名品帖』Instagram:https://www.instagram.com/meihincho_japanesefinecrafts/

■株式会社uluコンサルタンツ:https://www.ulu-consultants.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ