投稿しすぎは逆効果?SNSユーザー調査から見えた最適頻度

Instagram・TikTok・YouTube・Xを対象に、理想と現実のギャップを分析

hotice株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:趙 無極、以下 hotice)は、SNSユーザーを対象に「理想的な投稿頻度と実際のギャップ」に関するインターネット調査を実施しました。

本調査では、Instagram・TikTok・YouTube・X(旧Twitter)の主要4媒体について、ユーザーが感じる「ちょうどよい投稿頻度」と、実際に目にしている頻度のズレを分析。加えて、投稿頻度がユーザーの信頼感や購買行動に与える影響を定量的に可視化することで、SNS運用における適切な発信ペースの設計指針を明らかにしています。

https://hoticeglobal.com/blog/trends/influencer-posting-frequency-survery/

■ 調査概要

調査主体:hotice株式会社

調査協力:合同会社RASA JAPAN

調査手法:インターネット調査

調査時期:2025年7月

調査対象:日本国内在住のインフルエンサーの投稿を見るSNSユーザー

有効回答数:127名

■ 調査背景と目的

SNSが生活の一部として定着し、企業やインフルエンサーが発信する投稿がユーザーとの関係構築や購買行動に直結する時代において、「どのくらいの頻度で投稿すれば好意的に受け取られるのか」は、SNS運用における重要なテーマとなっています。

しかし実際には、「多すぎてうるさい」「少なすぎて不安になる」といった声も多く、媒体ごとに“ちょうどよい”と感じる頻度にはばらつきがあるのが現状です。

本調査は、Instagram・TikTok・YouTube・X(旧Twitter)の4媒体におけるユーザーの理想と実態のギャップを可視化し、信頼感や好意形成、購買行動に与える影響を明らかにすることで、企業や個人がSNSにおける最適な投稿頻度を設計するための指針を提供することを目的としています。

■ 主な調査結果

理想と現実はズレている?媒体別に見る投稿頻度ギャップ

SNSごとに、ユーザーが理想と感じる投稿頻度と、実際に目にしている頻度との間には、少なからずギャップが存在します。

本調査では、以下のSNSプラットフォームを対象に、ユーザーの意識と行動のズレを分析しました。

Instagram:43名 / TikTok:28名 / YouTube:40名 / X(旧Twitter):16名

どの媒体においても、多すぎても少なすぎてもダメという、微妙なバランス感覚が求められているのが現状です。

この章では、各SNSの傾向を深掘りしながら、投稿頻度に対するユーザー心理の違いを読み解いていきます。

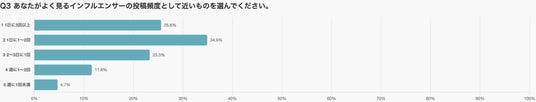

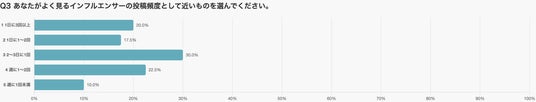

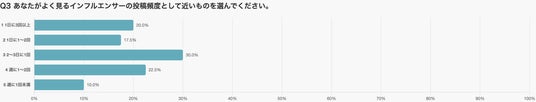

Instagram:理想は「1日1回前後」、やや控えめ傾向も

※Instagramに限定した回答データを基に作成

Instagramユーザーの実際の接触頻度は、「1日1~2回」や「1日3回以上」が多くを占めています。

また、理想とされる頻度も「1日に1~2回」が最多でした。

ただし注目すべきは、「2~3日に1回」や「週に1~2回」がちょうどよいと感じている層も一定数いる点です。

これは、フォローするアカウント数が多い中で、控えめな更新を心地よいと感じている表れかもしれません。

つまり、Instagramでは高頻度投稿に慣れてはいるものの、情報量の多さに疲れているユーザーも存在しているということです。

見られているからといって投稿量を増やすことは、必ずしも歓迎されるわけではないのです。

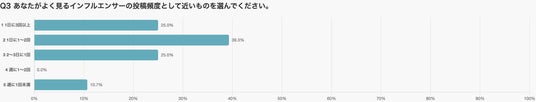

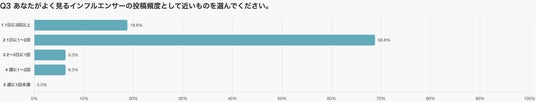

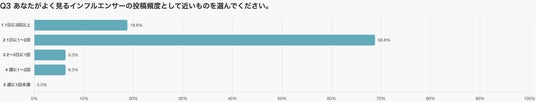

TikTok:高頻度志向が最も明確なSNS

※TikTokに限定した回答データを基に作成

TikTokは他のSNSと比べて、投稿頻度への期待値が高い傾向にあります。

理想の頻度として「1日1~2回」を支持する声が圧倒的に多く、実際にそのくらいの更新頻度が目立ちました。

この背景には、TikTok特有のテンポ感やスワイプ文化、短尺動画ならではの軽さが考えられます。

投稿を見ること自体がエンタメとして成立しており、連続視聴に抵抗が少ないのです。

加えて、アルゴリズムによって個人最適化されたタイムラインが、頻繁な投稿を自然なものとして受け入れさせてくれます。

高頻度投稿がうるさくないのは、TikTokならではの特徴といえるでしょう。

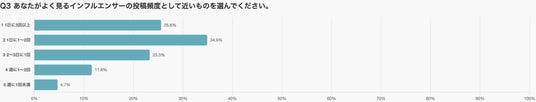

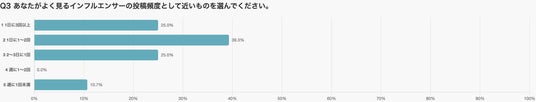

YouTube:頻度より内容を重視、投稿間隔には寛容

※YouTubeに限定した回答データを基に作成

YouTubeでは、他のSNSと比べて投稿頻度に対して寛容な傾向が見られました。

「2~3日に1回」や「週に1~2回」といった頻度をちょうどよいと感じているユーザーが多く、YouTubeでは比較的ゆったりとした更新ペースが支持されています。

一方で、「1日1~2回」のように頻繁な投稿を好む層や、「頻度は気にしていない」とする声も少なくありません。

全体として、投稿の間隔そのものよりも、コンテンツの中身や企画の質を重視する傾向が色濃く表れています。

これは、YouTubeの動画が長尺であることや、視聴に一定の時間と集中力を要することが関係していると考えられます。

頻繁すぎる投稿はむしろ「追いきれない」と感じられる可能性もあるため、更新ペースの設計には注意が必要です。

X(旧Twitter):高頻度を前提に、快適なリズムが信頼を生む

※X(旧Twitter)に限定した回答データを基に作成

X(旧Twitter)では、理想・実際の頻度ともに「1日に1~2回」が最多という結果に。

そもそも高頻度の発信が前提という意識が根付いているプラットフォームといえます。

加えて、回答者の約8割が「投稿頻度が信頼感に影響する」と答えており、ユーザーは無意識に心地よいテンポを求めていることがわかります。

連投や過剰な宣伝が続けば不快感を与えますが、日常的な発信の中で自然なリズムを保つことで、むしろ親しみや信頼を獲得しやすい環境が整っているのがXの特徴です。

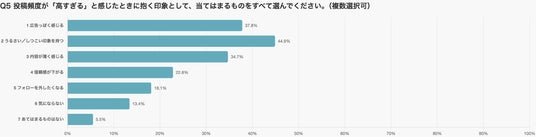

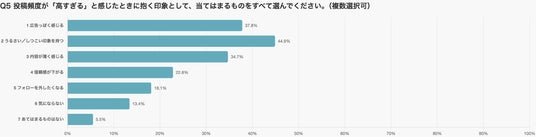

高すぎる投稿頻度は、何が問題になるのか?

インフルエンサーやブランドが投稿を頑張るあまり、かえってユーザーに悪印象を与えるケースが目立ちます。更新頻度が高すぎると、広告的な匂いや押しつけがましさを感じさせてしまうのです。

本章では、投稿頻度が過剰になることで起きる逆効果について、ユーザーの声とともに見ていきます。

うるさく感じられる投稿は信頼を下げる

投稿の量が多すぎると、まず感じられるのはしつこい、または、うるさい、といったネガティブな印象です。

実際に調査でも「うるさい/しつこい印象を持つ」と答えた人が最多で57票を集めました。

加えて、「広告っぽく感じる(48票)」「信頼感が下がる(29票)」という回答も目立ちます。

つまりユーザーは頻繁な投稿を、情報の共有ではなく売り込みと捉えてしまいやすいということです。

情報過多なSNSの中で、過度な投稿はノイズとして処理されてしまいかねません。

信頼を築くつもりが、逆にブランドイメージを損なってしまうリスクを孕んでいるのです。

フォロー解除・ミュートも視野に入る

投稿頻度が過剰なアカウントに対して、ユーザーが取りがちな行動の一つが距離を取ることです。

調査でも「フォローを外したくなる」と回答した人が23票おり、更新過多が実際の離脱につながる可能性を示しています。

「うるさいけど嫌いではない」という段階を超えると、ミュートやブロックといった判断が下されることも。

そうなれば、どれだけ内容に力を入れていても、届くことすらありません。

つまり、頻度の設計を誤ると、短期的なインプレッションは稼げても、長期的な関係性やロイヤルティの醸成を損なうことになってしまうのです。

少なすぎる投稿は「忘れられる」リスクを高める

更新が控えめすぎると、ユーザーとの接点が徐々に薄れていきます。

「あの人、最近見ないな」と思われたときには、既に心の中から存在が消えかけているかもしれません。

頻度の不足は静かなる離脱を引き起こします。

ここでは、投稿が少なすぎることでどんな印象や行動が生まれるのかを掘り下げていきます。

「活動してないのでは」と思われる危険性

投稿があまりに少ないと、ユーザーは「もう活動していないのかも」と不安になります。

実際の調査でも、「活動していないと感じる」と答えた人が57票と最も多くなりました。

それに続く回答として「忘れてしまう(41票)」「距離を感じる(37票)」という声も寄せられ、投稿間隔が開きすぎることへの警戒感が見て取れます。

日常的に触れることのないアカウントは、存在感が薄れてしまいがちです。

特にSNSは今を重視するメディアであり、更新が滞ると「あの人どうしてるんだろう」と思われる前に、記憶から抜け落ちてしまうのです。

少なすぎても「信頼」は得られにくい

投稿の少なさが逆に希少性や品格を生む、という意見も一定数存在しましたが、割合としてはごく少数です。

「希少性が信頼感を生む」と回答したのは25票にとどまりました。

つまり、大多数のユーザーにとっては、ある程度の投稿がなければ安心できないということです。

見えない相手との距離感を埋める手段として、定期的な発信は非常に有効です。

更新が少ないと、コンテンツの内容がどれほど魅力的でも、なんとなく不安、関係が薄いといった印象が先に立ち、信頼や共感につながりにくくなってしまいます。

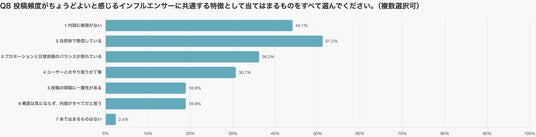

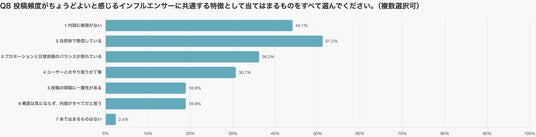

「ちょうどよい頻度」は、信頼と共感のバランスで決まる

投稿頻度に正解はありませんが、ユーザーがちょうどよいと感じるポイントには一定の共通項があります。

それは、ただの数ではなく、発信の姿勢や関係性が含まれた感覚的なバランスです。

本章では、自然さや一貫性、ユーザーとの対話といった信頼される頻度の要素を具体的に紐解いていきます。

自然体・無理のなさがカギ

「自然体で発信している」と感じられる投稿は、信頼感を高める大きな要因です。

今回の調査でも「自然体で発信している」が最多の65票を集めました。

続く回答には「内容に無理がない(56票)」「プロモーションと日常投稿のバランスが取れている(46票)」といった項目が並びます。

これらはいずれも、頻度そのものよりもどう見えるかを重視している傾向です。

裏を返せば、無理に毎日投稿していても、内容に疲れが出ていればすぐに伝わってしまいます。

一方で、投稿ペースが一定で、日常の中に自然に組み込まれているような発信には、安心感が宿るのです。

一貫性とユーザーとの対話も重要

頻度の印象を決めるもう一つの軸は、「投稿の間隔に一貫性があるかどうか」です。

「一貫性がある」と答えた人は24票とやや少なめでしたが、日々の更新がリズムよく続くことは、信頼の土台になります。

また、「やり取りが丁寧(39票)」という回答にも注目が必要です。

投稿頻度そのものというよりも、ユーザーとの距離感を意識した発信が、共感と安心感を生んでいると考えられます。

つまり、ちょうどよいと感じられる頻度とは、投稿の量だけでなく、質や姿勢、関係性が織り交ざったものであるといえます。

その感覚を丁寧に設計することが、信頼の構築につながっていくのです。

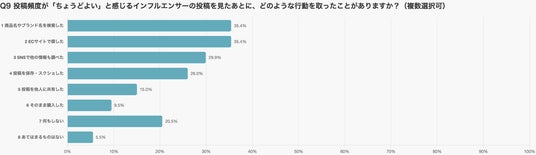

頻度の印象がユーザー行動を左右する

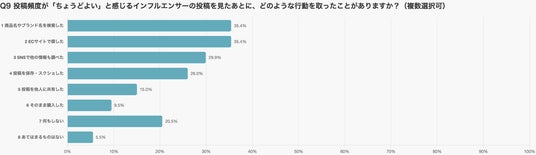

「ちょうどよい」と感じられる投稿頻度は、単に印象を良くするだけではありません。

実際にユーザーの検索行動や保存、さらには購入といった具体的なアクションにもつながっているのです。

本章では、適切な頻度がいかにユーザー行動を引き出すか、データをもとに読み解いていきます。

見て終わりではない

投稿が心地よい頻度で届いていると、ユーザーはその情報をより積極的に活用する傾向があります。

たとえば、「検索した」「ECで探した」という行動が、それぞれ45票ずつ寄せられました。

「SNSで調べた(38票)」も含めて、気になった情報を自ら深掘りするユーザーが多いことがわかります。

ここに共通するのは、投稿が信頼できる、気になる存在だという前提があることです。

つまり、適度な頻度で接触していることで、投稿が行動のきっかけとして機能しているのです。

見ただけで終わらず、「調べたくなる」という段階に進むには、頻度の心地よさが大きな鍵となります。

保存・購入も「ちょうどよい頻度」があってこそ

ユーザーが具体的なアクションを起こした中でも、「投稿を保存・スクショした(33票)」「そのまま購入した(12票)」という結果は注目に値します。

保存は「また見返したい」と思わせる行動であり、購入は最も強いコンバージョンです。

どちらにも共通するのが、安心して触れられる頻度であること。

情報の押し売りでもなく、忘れてしまうほどでもない、ちょうどよいリズムが後押ししています。

頻度が多すぎると警戒され、少なすぎると忘れられる。

その狭間で、ユーザーの行動を促す「快適な間隔」をどう築くかが、今後ますます重要になるといえるでしょう。

■ 会社概要

hotice株式会社

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル(新館)4階

代表取締役:趙 無極(Mukyoku Cho)

設立:2021年9月1日

事業内容:SNS運用支援/インフルエンサー施策/動画制作/デジタル広告/コンサルティング

公式サイト(日本語):https://hotice.jp

公式サイト(英語):https://hoticeglobal.com

日本のインフルエンサーマーケティングについて(英語):https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/

調査協力:合同会社RASA JAPAN

所在地:〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-27-1 G-201

代表取締役:喜多 克(Masaru Kita)

設立:2019年2月21日

事業内容:マーケティングオペレーション構築支援/BPOサービス/デジタル戦略支援

公式サイト:https://rasa-jp.co.jp/

■ お問い合わせ

hotice株式会社

メール:contact@hotice.jp

お問い合わせフォーム:https://hotice.jp/contact

英語窓口:https://hoticeglobal.com/contact/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

hotice株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:趙 無極、以下 hotice)は、SNSユーザーを対象に「理想的な投稿頻度と実際のギャップ」に関するインターネット調査を実施しました。

本調査では、Instagram・TikTok・YouTube・X(旧Twitter)の主要4媒体について、ユーザーが感じる「ちょうどよい投稿頻度」と、実際に目にしている頻度のズレを分析。加えて、投稿頻度がユーザーの信頼感や購買行動に与える影響を定量的に可視化することで、SNS運用における適切な発信ペースの設計指針を明らかにしています。

https://hoticeglobal.com/blog/trends/influencer-posting-frequency-survery/

■ 調査概要

調査主体:hotice株式会社

調査協力:合同会社RASA JAPAN

調査手法:インターネット調査

調査時期:2025年7月

調査対象:日本国内在住のインフルエンサーの投稿を見るSNSユーザー

有効回答数:127名

■ 調査背景と目的

SNSが生活の一部として定着し、企業やインフルエンサーが発信する投稿がユーザーとの関係構築や購買行動に直結する時代において、「どのくらいの頻度で投稿すれば好意的に受け取られるのか」は、SNS運用における重要なテーマとなっています。

しかし実際には、「多すぎてうるさい」「少なすぎて不安になる」といった声も多く、媒体ごとに“ちょうどよい”と感じる頻度にはばらつきがあるのが現状です。

本調査は、Instagram・TikTok・YouTube・X(旧Twitter)の4媒体におけるユーザーの理想と実態のギャップを可視化し、信頼感や好意形成、購買行動に与える影響を明らかにすることで、企業や個人がSNSにおける最適な投稿頻度を設計するための指針を提供することを目的としています。

■ 主な調査結果

理想と現実はズレている?媒体別に見る投稿頻度ギャップ

SNSごとに、ユーザーが理想と感じる投稿頻度と、実際に目にしている頻度との間には、少なからずギャップが存在します。

本調査では、以下のSNSプラットフォームを対象に、ユーザーの意識と行動のズレを分析しました。

Instagram:43名 / TikTok:28名 / YouTube:40名 / X(旧Twitter):16名

どの媒体においても、多すぎても少なすぎてもダメという、微妙なバランス感覚が求められているのが現状です。

この章では、各SNSの傾向を深掘りしながら、投稿頻度に対するユーザー心理の違いを読み解いていきます。

Instagram:理想は「1日1回前後」、やや控えめ傾向も

※Instagramに限定した回答データを基に作成

Instagramユーザーの実際の接触頻度は、「1日1~2回」や「1日3回以上」が多くを占めています。

また、理想とされる頻度も「1日に1~2回」が最多でした。

ただし注目すべきは、「2~3日に1回」や「週に1~2回」がちょうどよいと感じている層も一定数いる点です。

これは、フォローするアカウント数が多い中で、控えめな更新を心地よいと感じている表れかもしれません。

つまり、Instagramでは高頻度投稿に慣れてはいるものの、情報量の多さに疲れているユーザーも存在しているということです。

見られているからといって投稿量を増やすことは、必ずしも歓迎されるわけではないのです。

TikTok:高頻度志向が最も明確なSNS

※TikTokに限定した回答データを基に作成

TikTokは他のSNSと比べて、投稿頻度への期待値が高い傾向にあります。

理想の頻度として「1日1~2回」を支持する声が圧倒的に多く、実際にそのくらいの更新頻度が目立ちました。

この背景には、TikTok特有のテンポ感やスワイプ文化、短尺動画ならではの軽さが考えられます。

投稿を見ること自体がエンタメとして成立しており、連続視聴に抵抗が少ないのです。

加えて、アルゴリズムによって個人最適化されたタイムラインが、頻繁な投稿を自然なものとして受け入れさせてくれます。

高頻度投稿がうるさくないのは、TikTokならではの特徴といえるでしょう。

YouTube:頻度より内容を重視、投稿間隔には寛容

※YouTubeに限定した回答データを基に作成

YouTubeでは、他のSNSと比べて投稿頻度に対して寛容な傾向が見られました。

「2~3日に1回」や「週に1~2回」といった頻度をちょうどよいと感じているユーザーが多く、YouTubeでは比較的ゆったりとした更新ペースが支持されています。

一方で、「1日1~2回」のように頻繁な投稿を好む層や、「頻度は気にしていない」とする声も少なくありません。

全体として、投稿の間隔そのものよりも、コンテンツの中身や企画の質を重視する傾向が色濃く表れています。

これは、YouTubeの動画が長尺であることや、視聴に一定の時間と集中力を要することが関係していると考えられます。

頻繁すぎる投稿はむしろ「追いきれない」と感じられる可能性もあるため、更新ペースの設計には注意が必要です。

X(旧Twitter):高頻度を前提に、快適なリズムが信頼を生む

※X(旧Twitter)に限定した回答データを基に作成

X(旧Twitter)では、理想・実際の頻度ともに「1日に1~2回」が最多という結果に。

そもそも高頻度の発信が前提という意識が根付いているプラットフォームといえます。

加えて、回答者の約8割が「投稿頻度が信頼感に影響する」と答えており、ユーザーは無意識に心地よいテンポを求めていることがわかります。

連投や過剰な宣伝が続けば不快感を与えますが、日常的な発信の中で自然なリズムを保つことで、むしろ親しみや信頼を獲得しやすい環境が整っているのがXの特徴です。

高すぎる投稿頻度は、何が問題になるのか?

インフルエンサーやブランドが投稿を頑張るあまり、かえってユーザーに悪印象を与えるケースが目立ちます。更新頻度が高すぎると、広告的な匂いや押しつけがましさを感じさせてしまうのです。

本章では、投稿頻度が過剰になることで起きる逆効果について、ユーザーの声とともに見ていきます。

うるさく感じられる投稿は信頼を下げる

投稿の量が多すぎると、まず感じられるのはしつこい、または、うるさい、といったネガティブな印象です。

実際に調査でも「うるさい/しつこい印象を持つ」と答えた人が最多で57票を集めました。

加えて、「広告っぽく感じる(48票)」「信頼感が下がる(29票)」という回答も目立ちます。

つまりユーザーは頻繁な投稿を、情報の共有ではなく売り込みと捉えてしまいやすいということです。

情報過多なSNSの中で、過度な投稿はノイズとして処理されてしまいかねません。

信頼を築くつもりが、逆にブランドイメージを損なってしまうリスクを孕んでいるのです。

フォロー解除・ミュートも視野に入る

投稿頻度が過剰なアカウントに対して、ユーザーが取りがちな行動の一つが距離を取ることです。

調査でも「フォローを外したくなる」と回答した人が23票おり、更新過多が実際の離脱につながる可能性を示しています。

「うるさいけど嫌いではない」という段階を超えると、ミュートやブロックといった判断が下されることも。

そうなれば、どれだけ内容に力を入れていても、届くことすらありません。

つまり、頻度の設計を誤ると、短期的なインプレッションは稼げても、長期的な関係性やロイヤルティの醸成を損なうことになってしまうのです。

少なすぎる投稿は「忘れられる」リスクを高める

更新が控えめすぎると、ユーザーとの接点が徐々に薄れていきます。

「あの人、最近見ないな」と思われたときには、既に心の中から存在が消えかけているかもしれません。

頻度の不足は静かなる離脱を引き起こします。

ここでは、投稿が少なすぎることでどんな印象や行動が生まれるのかを掘り下げていきます。

「活動してないのでは」と思われる危険性

投稿があまりに少ないと、ユーザーは「もう活動していないのかも」と不安になります。

実際の調査でも、「活動していないと感じる」と答えた人が57票と最も多くなりました。

それに続く回答として「忘れてしまう(41票)」「距離を感じる(37票)」という声も寄せられ、投稿間隔が開きすぎることへの警戒感が見て取れます。

日常的に触れることのないアカウントは、存在感が薄れてしまいがちです。

特にSNSは今を重視するメディアであり、更新が滞ると「あの人どうしてるんだろう」と思われる前に、記憶から抜け落ちてしまうのです。

少なすぎても「信頼」は得られにくい

投稿の少なさが逆に希少性や品格を生む、という意見も一定数存在しましたが、割合としてはごく少数です。

「希少性が信頼感を生む」と回答したのは25票にとどまりました。

つまり、大多数のユーザーにとっては、ある程度の投稿がなければ安心できないということです。

見えない相手との距離感を埋める手段として、定期的な発信は非常に有効です。

更新が少ないと、コンテンツの内容がどれほど魅力的でも、なんとなく不安、関係が薄いといった印象が先に立ち、信頼や共感につながりにくくなってしまいます。

「ちょうどよい頻度」は、信頼と共感のバランスで決まる

投稿頻度に正解はありませんが、ユーザーがちょうどよいと感じるポイントには一定の共通項があります。

それは、ただの数ではなく、発信の姿勢や関係性が含まれた感覚的なバランスです。

本章では、自然さや一貫性、ユーザーとの対話といった信頼される頻度の要素を具体的に紐解いていきます。

自然体・無理のなさがカギ

「自然体で発信している」と感じられる投稿は、信頼感を高める大きな要因です。

今回の調査でも「自然体で発信している」が最多の65票を集めました。

続く回答には「内容に無理がない(56票)」「プロモーションと日常投稿のバランスが取れている(46票)」といった項目が並びます。

これらはいずれも、頻度そのものよりもどう見えるかを重視している傾向です。

裏を返せば、無理に毎日投稿していても、内容に疲れが出ていればすぐに伝わってしまいます。

一方で、投稿ペースが一定で、日常の中に自然に組み込まれているような発信には、安心感が宿るのです。

一貫性とユーザーとの対話も重要

頻度の印象を決めるもう一つの軸は、「投稿の間隔に一貫性があるかどうか」です。

「一貫性がある」と答えた人は24票とやや少なめでしたが、日々の更新がリズムよく続くことは、信頼の土台になります。

また、「やり取りが丁寧(39票)」という回答にも注目が必要です。

投稿頻度そのものというよりも、ユーザーとの距離感を意識した発信が、共感と安心感を生んでいると考えられます。

つまり、ちょうどよいと感じられる頻度とは、投稿の量だけでなく、質や姿勢、関係性が織り交ざったものであるといえます。

その感覚を丁寧に設計することが、信頼の構築につながっていくのです。

頻度の印象がユーザー行動を左右する

「ちょうどよい」と感じられる投稿頻度は、単に印象を良くするだけではありません。

実際にユーザーの検索行動や保存、さらには購入といった具体的なアクションにもつながっているのです。

本章では、適切な頻度がいかにユーザー行動を引き出すか、データをもとに読み解いていきます。

見て終わりではない

投稿が心地よい頻度で届いていると、ユーザーはその情報をより積極的に活用する傾向があります。

たとえば、「検索した」「ECで探した」という行動が、それぞれ45票ずつ寄せられました。

「SNSで調べた(38票)」も含めて、気になった情報を自ら深掘りするユーザーが多いことがわかります。

ここに共通するのは、投稿が信頼できる、気になる存在だという前提があることです。

つまり、適度な頻度で接触していることで、投稿が行動のきっかけとして機能しているのです。

見ただけで終わらず、「調べたくなる」という段階に進むには、頻度の心地よさが大きな鍵となります。

保存・購入も「ちょうどよい頻度」があってこそ

ユーザーが具体的なアクションを起こした中でも、「投稿を保存・スクショした(33票)」「そのまま購入した(12票)」という結果は注目に値します。

保存は「また見返したい」と思わせる行動であり、購入は最も強いコンバージョンです。

どちらにも共通するのが、安心して触れられる頻度であること。

情報の押し売りでもなく、忘れてしまうほどでもない、ちょうどよいリズムが後押ししています。

頻度が多すぎると警戒され、少なすぎると忘れられる。

その狭間で、ユーザーの行動を促す「快適な間隔」をどう築くかが、今後ますます重要になるといえるでしょう。

■ 会社概要

hotice株式会社

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル(新館)4階

代表取締役:趙 無極(Mukyoku Cho)

設立:2021年9月1日

事業内容:SNS運用支援/インフルエンサー施策/動画制作/デジタル広告/コンサルティング

公式サイト(日本語):https://hotice.jp

公式サイト(英語):https://hoticeglobal.com

日本のインフルエンサーマーケティングについて(英語):https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/

調査協力:合同会社RASA JAPAN

所在地:〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-27-1 G-201

代表取締役:喜多 克(Masaru Kita)

設立:2019年2月21日

事業内容:マーケティングオペレーション構築支援/BPOサービス/デジタル戦略支援

公式サイト:https://rasa-jp.co.jp/

■ お問い合わせ

hotice株式会社

メール:contact@hotice.jp

お問い合わせフォーム:https://hotice.jp/contact

英語窓口:https://hoticeglobal.com/contact/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ