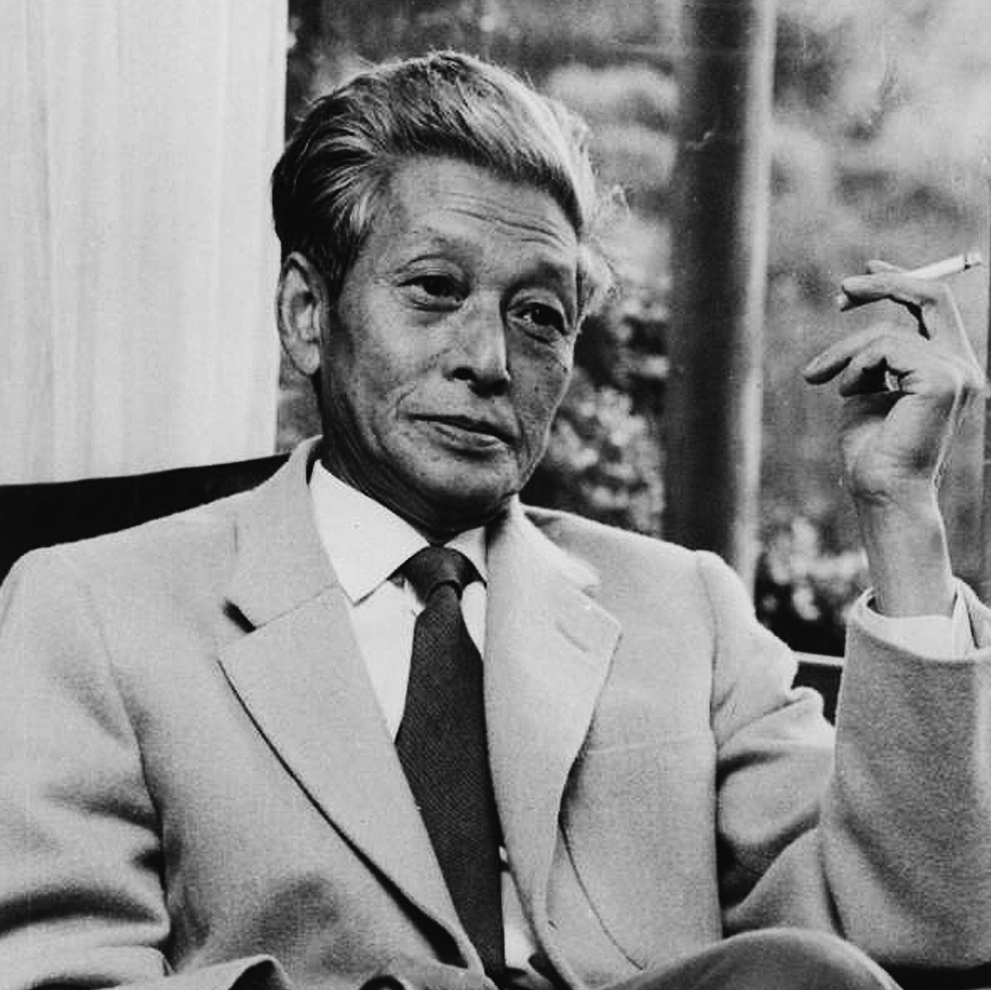

モオツァルト、宮本武蔵、イチローはなぜ凄いのか?天才が気づいていること【中野剛志×適菜収】

「小林秀雄とは何か」中野剛志×適菜収 対談第3回

東京オリンピックも終わってみれば、新型コロナウイルスの感染爆発の第5波真っ只中。医療崩壊が叫ばれているなか、いまもデマゴーグが盛んだ。評論家・中野剛志氏と作家・適菜収氏がは次のように語る。「新しい事態にどうやって対応するか。小林秀雄はこのことをずっと語っていた」「いまこそ良質な思想に馴染んでおくべきだ」と。まさにコロナ禍はこれまでになかった事態。国民あるいは言論人はこの未曾有の状況にどう身を処したか? コロナ禍でふたりが行った初対談集『思想の免疫力』が8月10日に発売(Amazonは12日発売)。新刊記念としてこれまでの対談を振り返り、再配信。対談第3回。

■なぜ「型」や「文体」は大事なのか?

中野:なぜ型とか文体とかが重要なのかというと、小林秀雄が何度も同じことをいろんな表現で書いているんですけど、抽象的に言うと「人間は環境の中にいて、環境と密接不可分な存在である。人が環境を作り、環境が人を作る」ということですね。近代合理主義の間違っているところは、環境と人を分離したことです。

イギリス人やフランス人の人権はあるけれど、環境と関係なくはじめから普遍的人権があるわけではないというエドマンド・バークの保守思想の話も同じです。「文脈」「環境」「時」「場所」とかと関係なく人間というものはありうるんだ、というのは、近代合理主義の考え方に顕著な傾向です。しかし、現実には人間は自分が生まれ育った場所など、あらゆる環境と密接不可分です。人間は確かに環境を変えるけれど、逆に、環境にも制約される。環境と個人とセットで自分だということです。これはまさにオルテガ・イ・ガゼットが人間を定義して「人間とは、人とその周囲の環境である」と言ったのとまったく同じです。近代合理主義の考え方をしているとそれが分からなくなってしまう。

それを表現するのに、小林は「大理石にノミを振るう彫刻家」という喩えを好みます。この比喩は絶妙で、私は、ほんとに上手いこと言うなと思うんですけれど。大理石の硬さというのがあるから彫刻ができるのであって、大理石の硬さという環境の抵抗がなかったら彫刻という芸術は表現できないということです。彫刻は、単純に、彫刻家が自分の頭の中にあるものを大理石に投影してつくるものではない。大理石の硬さという抵抗があって初めてできるのだ、というようなことを小林は言っている。人間の個性もまた制約する環境とセットなんだということですね。

適菜:ニーチェも同じことを言ってます。「自由」は闘争により勝ち取る過程において価値を持つのであり、抽象的な「自由」は人間に危害を加えると。ニーチェは人間は制約によって鍛えられるとも言います。

《しかし、人間という植物がこれまで最も力強く生長をとげてきたのはどこであり、いかにしてであるかを根本的に熟考してきた者なら、このことは以上(適菜註◎大衆)とは逆の諸条件のもとでおこってきたということを信ぜざるをえない。すなわち、そのためには人間の状態の危険がものすごく増大し、その発明・偽装の力が長期の圧迫や強制のもとで鍛えあげられ、その生の意志が、権力への、圧倒的権力への絶対的意志となるまで高揚されなければならないということ、また、危険、冷酷、暴行、心情におけると同じく路上での危険、権利の不平等、秘匿、ストア主義、誘惑術、あらゆる種類の奸策、要するに畜群の願望するすべてのものの反対が、人間類型向上のためには必然的であるということを》(『権力への意志』)。

中野:まさにそういうことです。小林秀雄が書いたことに沿って言うと、環境の制約と戦うことが「フリーダム」。そして、環境の制約から逃れることが「リバティー」です。

適菜:ニーチェの話につなげて言うと、人権天賦説などという言葉もあるように、近代人は人権や自由、平等といった概念を神格化してきた。抽象化されて概念になれば、それを操作して権力を握る連中が現れる。これがまさに教会がやったことです。ニーチェは、人間の生、固有の歴史から切断された概念を警戒しろと言っているのですね。ニーチェの言葉を使うと「大地」です。《わたしの兄弟たちよ、あくまで大地に忠実であれ、そして、きみたちにもろもろの超地上的な希望について話す者たちの言葉を信ずるな! 彼らがそれを知ろうが知るまいが、彼らは毒害者なのだ》(『ツァラトゥストラ』)

-697x1024.jpg)