和歌山の小学生が海の現状や生態系を考え、感じるイベント「紀南の海が未来を変える~わかやま海守り隊2025~」を開催しました!

2025年9月13日(土)~ 14日(日)

一般社団法人海と日本プロジェクトin和歌山県(テレビ和歌山内)は、次世代を担う子ども達に「和歌山の海」の美しさや海を守ることの大切さを再認識してもらうことを目的に、9月13日(土)~9月14日(日)の2日間、和歌山県田辺市・白浜町・御坊市で体験型学習イベント「紀南の海が未来を変える~わかやま海守り隊2025~」を開催しました。

参加者は和歌山県内の小学校5・6年生18名で、子ども達は「わかやま海守り隊」として、1日目に京都大学白浜水族館で紀南の海の生き物の特徴や生態系のバランスを学習し、藻場に住む魚たちを観察しました。その後、田辺の海が抱える問題や持続的な藻場再生の課題について、環境省の「令和の里海つくり」モデル事業や「自然共生サイト」に選定された新庄漁業協同組合による「藻場の役割」や「藻場の再生などの取り組み」を学習しました。2日目は国立和歌山工業高等専門学校での「アマモについての実験」や「アマモの種子を入れ込んだアマモ玉の放出体験」を通して、藻場の大切さを学び、最後にチームで話し合い、これから海のために自分たちにできることをまとめた海を守る宣言を作成しました。

このイベントは、次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

・開催日程:2025年9月13日(土)~14日(日)1泊2日

・開催場所:田辺市・白浜町・御坊市

(秋津野ガルテン・京都大学白浜水族館・国立和歌山工業高等専門学校)

・参加人数:和歌山県内の小学校5・6年生18名

・協力団体:京都大学白浜水族館・新庄漁協・ヒロメラボ・国立和歌山工業高等専門学校

・未来の和歌山の海を守りたいと思った。

・実際に海の生き物をみることができて、楽しかった。

・食べられる海藻が100種類もあることに驚いた。

・次世代の環境問題を担うのは私たちなので、自然と共生できるようにしていきたい。

・子どもにとって非常に素晴らしい経験をさせることが出来感謝です。(保護者)

・SNSで模様がわかって安心した。(保護者)

<団体概要>

団体名称 :一般社団法人海と日本プロジェクトin和歌山県

URL :https://wakayama.uminohi.jp/

活動内容 :和歌山の豊かな海を未来に残すため、次世代を担う子どもや若者を中心に全ての県民に海の大切さ・大事さ・豊かさなどを再確認し多くの方が海への関心を高め、海の大切にする心を育てる運動を推し進めています。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

一般社団法人海と日本プロジェクトin和歌山県(テレビ和歌山内)は、次世代を担う子ども達に「和歌山の海」の美しさや海を守ることの大切さを再認識してもらうことを目的に、9月13日(土)~9月14日(日)の2日間、和歌山県田辺市・白浜町・御坊市で体験型学習イベント「紀南の海が未来を変える~わかやま海守り隊2025~」を開催しました。

参加者は和歌山県内の小学校5・6年生18名で、子ども達は「わかやま海守り隊」として、1日目に京都大学白浜水族館で紀南の海の生き物の特徴や生態系のバランスを学習し、藻場に住む魚たちを観察しました。その後、田辺の海が抱える問題や持続的な藻場再生の課題について、環境省の「令和の里海つくり」モデル事業や「自然共生サイト」に選定された新庄漁業協同組合による「藻場の役割」や「藻場の再生などの取り組み」を学習しました。2日目は国立和歌山工業高等専門学校での「アマモについての実験」や「アマモの種子を入れ込んだアマモ玉の放出体験」を通して、藻場の大切さを学び、最後にチームで話し合い、これから海のために自分たちにできることをまとめた海を守る宣言を作成しました。

このイベントは、次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・開催概要:和歌山県内の小学校5・6年生18名を「わかやま海守り隊」に任命。2日間のイベントを通して、子ども達が和歌山の海を守り、海の大切さを未来に伝えるのに必要なことを学び、感じたことをチームで話し合い、海を守るための宣言で表現する体験型学習イベント。・開催日程:2025年9月13日(土)~14日(日)1泊2日

・開催場所:田辺市・白浜町・御坊市

(秋津野ガルテン・京都大学白浜水族館・国立和歌山工業高等専門学校)

・参加人数:和歌山県内の小学校5・6年生18名

・協力団体:京都大学白浜水族館・新庄漁協・ヒロメラボ・国立和歌山工業高等専門学校

京都大学白浜水族館で紀南の海に棲む生き物を現地調査

和歌山県紀南地方に住んでいる無脊椎動物と魚の展示にこだわった京都大学白浜水族館の山内洋紀さんから無脊椎動物について、教えていただきました。子ども達は山内飼育員から無脊椎動物を4つのグループ(刺胞動物・軟体動物・棘皮動物・節足動物)に分ける課題が出され、あれでもないこれでもないと考えていました。その他にも無脊椎動物の海での役割(水中のプランクトン等を吸って水をきれいにする・砂の中の有機物を食べてきれいにする・大きな生き物の餌になるなど)の説明を受け、海の生態系を保つためにはどの役割が欠けてもいけないということを学習しました。また、魚にとって藻場がどのような場所(隠れ場所、住んで暮らす場所、卵を産む場所、ご飯を食べる場所)なのかを学習した後、藻場に住む魚たち(アミメハギ、ホシハゼ、ヒラスズキなど)を観察し、その特徴(アミメハギは海藻につかまって眠るなど)を教えてもらいました。最後に、山内飼育員は「藻場がなくなると住処を失い、絶滅する魚もいる。藻場を守ることは魚たちを守ることに繋がる。藻場のことを勉強して藻場を守って欲しい。」と話されました。

新庄漁協で水産業の現状や藻場の必要性を学習

新庄漁協協同組合の代表理事組合長である橘智文さんとヒロメラボの代表である山西秀明さんから田辺湾の現状(住んでいる生き物、地形、漁獲量の変化など)と取組み(藻場の再生など)について教えてもらいました。橘組合長は、田辺湾の漁獲量は約40年前と比べて10分の1に減っていると話され、その理由について、水産物の乱獲、気候の変動、海流の変化、漁師の減少・高齢化などを挙げ、「漁師になって欲しいとまでは言わないが、漁師の仕事についてもっと知って欲しい」と子ども達に呼びかけていました。また、山西代表からは藻場について、教えてもらいました。藻場を構成する海そうには、海草と海藻の2種類があり、根・茎・葉の区別の有無や胞子で増えるか、種子で増えるかなどの違いがあることを学びました。さらに、海藻は緑藻、褐藻、紅藻に分けられることを教えてもらい、自分たちが知っている海藻がどれに当てはまるかを話し合いました。そして、藻場の種類(アマモ場、ガラモ場、テングサ場、アラメ・カジメ場、コンブ場、ワカメ場)と役割(水質の浄化、生物多様性の維持や海岸線の保全など)についても学習しました。そんな海の森と称される藻場が海流や海水温度の変化によって、天敵であるブダイやムラサキウニが元気になり、海そうを食べてしまい、磯焼けが発生している現状を教えてもらいました。子ども達もお2人の話を聞き、改めて藻場の必要性を実感したようでした。

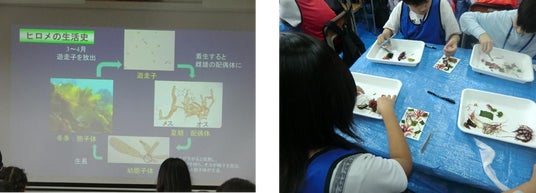

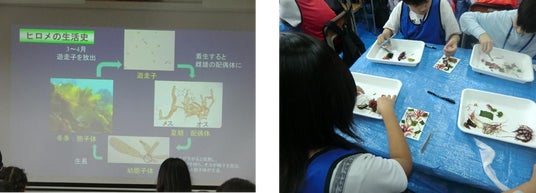

「ヒロメの種糸(たねいと)づくりと海藻押し葉体験で学ぶ藻場の大切さ

和歌山県の紀南地方で春を告げる特産品として知られているヒロメについて、ヒロメラボの山西代表から教えてもらいました。ヒロメはワカメの仲間であるが、海水の冷たい海や波がある所では育たないため、ワカメに比べて生息域が少ない海藻で2月~4月頃が旬の時期ですが、近年はくろしおの大蛇行などの影響で、11月、12月に海水の温度が上がり、天敵であるアイゴが元気になってヒロメを食べる被害が発生してしまい、天然ものも減ってきております。そのため、山西代表はヒロメの種糸を作って養殖で増やす取り組みを行っています。子ども達は、この種糸作り(ミキサーで細かくヒロメの配偶体を金網に巻き付けた糸に筆を使って塗り付ける)を体験しました。子ども達が作った種糸は、ヒロメラボで冬まで管理して芽が出てくると、この種糸を太いロープに巻き付けて田辺湾に放たれ、2ヶ月ほどで収穫可能な大きさに生長するそうなので、来年の2月~4月頃には子ども達の種糸から大きなヒロメが育っているかもしれません。その後、田辺湾で取れた海藻などの押し葉で絵はがき作りを体験しました。子ども達は、海藻で自分の名前をデザインしたり、緑色の海藻で葉っぱを茶色の海藻で幹を作り、木を作りあげたり、海藻を細かく切り刻んで、貼り絵で表現したりと、みんな思い思いの形で絵はがきを作り上げました。

バイオセメントの現状や課題を学習し、藻場再生への取り組みを学習

国立和歌山工業高等専門学校で楠部真崇教授からアマモ場(藻場)は、地上で増えてきている二酸化炭素を吸収させるために必要で、そのことが生物の多様性につながると教えてもらいました。楠部教授の講義では、4つ実験がされました。まず、1つ目の実験は、アマモが入った容器を密閉し、容器内の二酸化炭素濃度を測り、アマモの光合成力を測定しました。結果、約70分で容器内の二酸化炭素濃度が136PPM減ったことが分かりました。続いて、2つ目の実験では、アマモの光合成色素(葉緑体)を顕微鏡で観察しました。楠部教授が持ってきたオオカナダモ(水草)と見比べて、子ども達は緑のつぶつぶの数が違うなどと口に出していました。さらに、3つ目の実験では、バイオセメントの実験(バイオセメントは微生物の力で砂を固めたものであり、時間が立つと分解されることを学習するため、重曹、塩酸カルシウム、酸を使って分解する実験)を行いました。最後に、4つ目の実験として、アマモの光合成色素の分離実験(アマモの葉を細かく千切って砂と一緒に乳鉢ですりつぶし、抽出液と混ぜ合わした液体をスポイトで吸い上げて検査用の短冊に数的垂らしたものを展開溶媒につける)を行いました。ほうれん草などに含まれているβカロテンのほか、フェオフィチンやクロロフィルの分離に成功しました。実験が終わったあと、防波堤に移動して、アマモの種子をバイオセメントで固めたアマモ玉をパチンコで海に放出する体験を行いました。楠部教授は子ども達に向けて、「日本には春夏秋冬の季節があり、海の中の生態系も季節によって変化している。季節のことを考えると、その変化に気づく。それが旬を感じるということであり、せっかく日本という国に生まれてきたのだから、地域の旬の魚などを食べて欲しい。」などと話されました。

学びの成果を形に、子ども達が「海を守る宣言」を作成・発信

2日間を通して、子ども達1人ひとりが学んだこと・感じたことをもとに自分たちはこれから海のために何ができるのだろうかということをグループのみんなで話し合い、1つの「宣言」を作成し、みんなの前で発表しました。「魚や海藻と人間が共生できる和歌山にする」、「自然で豊かな海や藻場を守ろう!」、「ポイ捨てをしない!!」、「藻場で海を守ろう」といった4つのグループそれぞれ、想いがこもった「宣言」が出来上がりました。2日間で勉強したことや体験したことを、自分が和歌山の海を守っていくという想いに変えて、他の参加者と共有することで、海を守っていくことの大切さを改めて考える機会となりました。なお、今回、子ども達が発表した「宣言」を一枚にまとめたポスターを作成し、JR和歌山駅、田辺駅に掲出、わかやま新報・紀伊民報へ掲載されるほか、推進パートナーとのコラボ食品(梅干し)等で活用し、拡散していきます。

参加した子ども・保護者からの声

・藻場が減っていること、魚にとって藻場が大切だと分かった。・未来の和歌山の海を守りたいと思った。

・実際に海の生き物をみることができて、楽しかった。

・食べられる海藻が100種類もあることに驚いた。

・次世代の環境問題を担うのは私たちなので、自然と共生できるようにしていきたい。

・子どもにとって非常に素晴らしい経験をさせることが出来感謝です。(保護者)

・SNSで模様がわかって安心した。(保護者)

<団体概要>

団体名称 :一般社団法人海と日本プロジェクトin和歌山県

URL :https://wakayama.uminohi.jp/

活動内容 :和歌山の豊かな海を未来に残すため、次世代を担う子どもや若者を中心に全ての県民に海の大切さ・大事さ・豊かさなどを再確認し多くの方が海への関心を高め、海の大切にする心を育てる運動を推し進めています。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ