「若手・中堅社員の組織適応に関する現状把握調査(2025)」の結果を発表

若手・中堅の離職意向は3年目・5~7年目に高まる。「仕事と生活の優先度」「キャリア形成に対する考え方」が関わりのヒントに

企業における経営・人事課題の解決および、事業・戦略の推進を支援する株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(本社:東京都港区 代表取締役社長:山崎 淳 以下、当社)は、新卒で企業に入社した1~12年目の若手・中堅社員を対象として、「組織適応」に関する実態調査を2025年2月に実施しました。本調査では離職やキャリア停滞のリスクが高まる3年目と5~7年目の時期に注目し、適応状況や働く上での価値観との関係性を分析しました。その結果、価値観の違いに応じた柔軟な育成や関わりの必要性が浮き彫りとなりました。

【エグゼクティブサマリ】

- 離職意向が高まる時期は3年目と5~7年目。理由は、3年目は仕事領域が急拡大する中で、独り立ちが求められることによる負荷の増加。5~7年目は領域拡大が止まる中で、成長の展望を持ちにくくなることによる停滞(図表1,2,3,4)

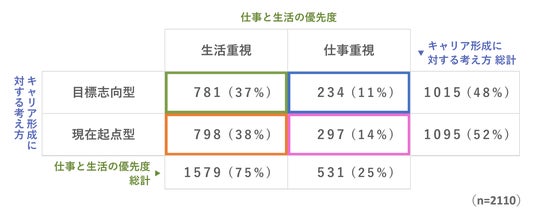

- 働く上での価値観が組織への適応に影響。若手・中堅社員の価値観は、生活重視が75%で、仕事重視の25%よりも多い。キャリア形成に対する考え方(現在起点型、目標志向型)との組み合わせで見ると、適応の状況が異なる(図表8,9,10,11)

- 離職、停滞、静かな退職の抑止には先手を取った育成や関わりがカギ。将来必要になる経験を意図的に前倒して任せたり、本人の価値観に応じて適切な時期に目標志向型アプローチへの転換を先導したりする関わりが重要に(図表7,10,11)

*離職者のデータは含まれていない、同一の集団を縦断的に追いかけたものではないという制約のなかで、調査結果が入社年次による傾向の違いを反映しているという前提に立って解釈しています。

1.調査担当のコメント

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

技術開発統括部 研究本部 HR Analytics & Technology Lab

主任研究員 内藤 淳(ないとう じゅん)

入社3年目までの若手社員の離職がよく問題として指摘されますが、実は20代後半以降の中堅社員の離職率も高い状態が続いています。今回は新卒で企業に入社した社員の1~12年目までの適応状況を調査することで、データに基づきつつ、どの時期にどのような適応上の課題があるかについての仮説を示しています。

結果から、入社4年目を境にその前後の「3年目」と「5~7年目」に若手・中堅社員にとって困難な時期が生じること、また「生活重視⇔仕事重視」(仕事と生活の優先度)、「現在起点型⇔目標志向型」(キャリア形成に対する考え方)という軸を用いて、働く上での価値観を捉えることの有効性が示されました。「仕事重視」の場合、入社して早期の段階では、目標を固定しすぎずに、与えられた環境で努力することで視野を広げながら力を高めていくほうが適応しやすいのに対し、5年目前後以降では、目指すべき目標を定め、成長に向けた環境を自ら作り出していくことが適応のために重要であることが示唆されています。一方、「生活重視」の場合、 仕事への適応という観点からは 、「目標志向型」のアプローチを早い段階から取り入れていくことが望ましく、生活も含めた人生全体の視点に立って将来どうなりたいかというイメージを具体的に持つことで、「仕事」も本人の中に位置付けられるものと考えられます。

このように、若手・中堅社員については、年次によって課題となる事柄が変わっていくこと、また働く上での価値観によって適応の仕方や状況が異なること踏まえた上で、それぞれに合わせた的確な方法 により、先取りする形で育成や支援を行う必要があります。具体的には、将来必要になる経験を意図的に前倒して任せたり、本人の価値観に応じて適切な時期に目標志向型アプローチへの転換を先導したりするなどの関わりが、離職、停滞、静かな退職を抑止するために重要だと考えられるでしょう。

2.調査の結果

- 離職意向が高まる時期は3年目と5~7年目。理由は、3年目は仕事の領域の急拡大による負荷の増加。5~7年目は仕事の領域拡大が止まる中で、成長の展望を持ちにくくなることによる停滞(図表1・2)。

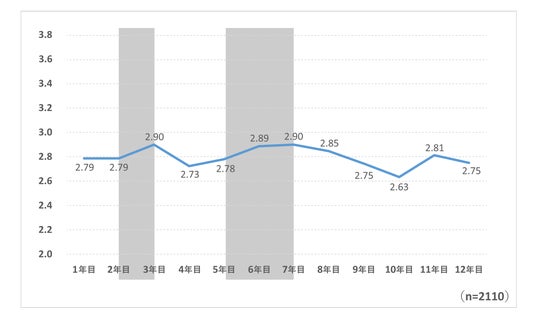

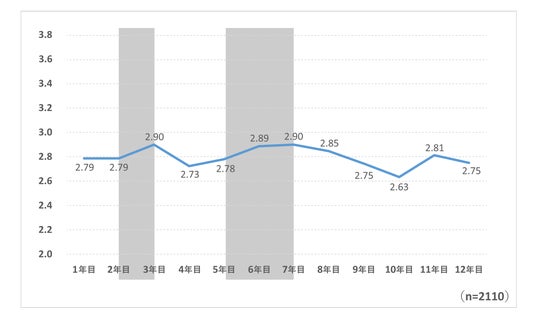

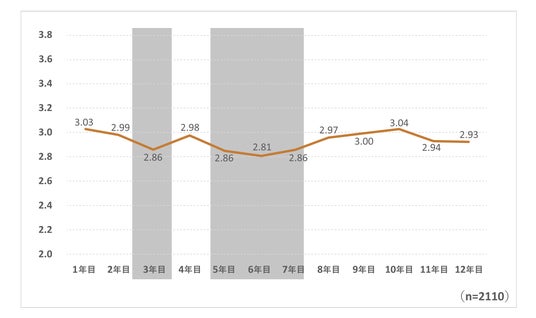

- 離職意向が高まる時期は、「3年目」と「5~7年目」(図表1)。

- 「3年目」では仕事の領域が急拡大しているのに対し、「5~7年目」では仕事の領域が広がらないと感じられてしまう時期となっている(図表2)。

- ⇒「3年目」は、業務において独り立ちし一人前になることが求められる時期にあたり、仕事領域が大きく拡大する。成長に繋がる機会だが、負荷が高く、ついていくので精一杯という状態になりやすい。一方で「5~7年目」は、仕事領域の広がりが感じられず、「同じ仕事を繰り返している」と感じてしまう停滞期にあたり、この先成長していけるという展望を持ちにくい。

図表1 離職意向

Q:現在の会社を働く場所の一つとしたときに、今後働く場所や転職について今のあなたの感覚に一番近いものを選んでください。(1:今後もできるだけ長く、今の会社、現在の部署で働き続けたい/2:今後も今の会社、現在の部署で働き続けたい/3:今後も今の会社で働き続けたいが、現在の部署ではなく他の部署に異動したい/4:待遇や職務内容次第では、近い将来、他の会社への転職も考えたい/5:他の会社への転職をすでに検討している)(項目の平均/5件法/n=2110)

図表2 成長につながる仕事の経験

Q:この1年間で担当した仕事の中で、壁を乗り越えたり、成長のために役立ったと感じる経験についてお聞かせください。以下の経験について、もっとも近いものを選択肢から1つ選んでください。(1:経験していない/2:経験したが成長に繋がったとは言い切れない/3:経験しておりやや成長に繋がったと思える/4:経験しており大きな成長に繋がったと思える)(選択肢2,3,4を選んだ人の比率を表示/n=2110)

- 「3年目」は上司の関わりが弱くなる「独り立ち」の時期。本人が仕事の内容や幅を自ら広げようとする行動は、「3年目」と「5~7年目」が低い(図表3・4)

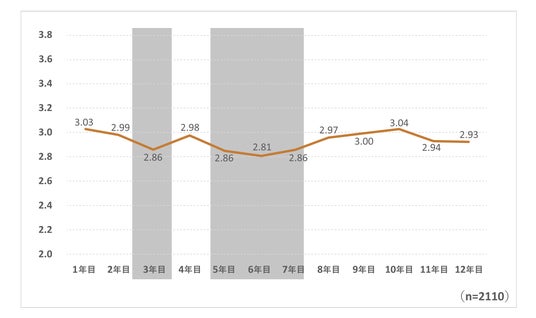

- 上司の関わりは、1、2年目は高い水準にあるが、3年目に0.25ポイント下がっている(図表3)。

- 仕事の内容や幅を広げようとする本人の行動(拡張的ジョブクラフティング※)は、「3年目」と「5~7年目」が低くなっている。

- ⇒近年、若手の育成が手厚く行われている傾向があり、2年目が終わるまでを育成期間と定めてフォローを行う企業も多い。任せられる仕事の領域が急拡大する3年目は、同時に上司や周囲から本格的に独り立ちを求められる時期であり、上司が意図して関わりを弱めている可能性がある。急速に広がっていく仕事についていくのが精いっぱいで、自ら仕事を広げる余裕がない状況が見て取れる。一方「5~7年目」は、待っていても仕事の領域が広がらなくなる時期であり、環境に流される中で自分から能動的に動けずに停滞してしまっている人が多い状況だと考えられる。

※「ジョブクラフティング」には、「自分の強みを生かして仕事の領域を広げたり、やり方を工夫・改善したりする」「自分に合わない仕事や関わりを調整する」という2つの意味が含まれており、前者が「拡張的ジョブクラフティング」、後者が「回避的ジョブクラフティング」と呼ばれます。

図表3 上司の関わり

Q:あなたの上司の関わりとして、以下の項目はどの程度当てはまりますか。

「担当業務の中で自分が仕事を広げたり、深めようとした時には、『やってみたら』 『一緒にやろう』と背中を押してくれる」

「担当業務の中で新たな挑戦の場を提供してくれたり、自分では気づかなかった成長の機会に目を向けさせてくれる」

「他部署も含め社内にいる優秀な人、学ぶことが多い人についての情報を提供してくれたり、その人たちと関わる接点を作ってくれる」

「自分に対して、中長期的な視点からの成長の期待や目標を伝えてくれ、至らない点についてはフィードバックをしてくれる」

「中長期的に自分が目指すキャリアについて相談に乗ってくれたり、話をしっかり聞いてくれる」

(1:当てはまらない/2:どちらかというと当てはまらない/3:どちらともいえない/4:どちらかというと当てはまる/5:当てはまる)(項目の平均/5件法/n=2110)

図表4 仕事の内容や幅を広げようとする行動

Q:現在のあなたの状況を振り返って回答してください。以下の項目は、あなたにどの程度あてはまりますか。

「目の前の仕事をより充実させるために、積極的に新たなやり方を試したり、アイデアを上司や職場に提案している」

「目的や期待を主体的に考え、自分の役割や影響範囲を広げられる機会を自ら進んで求めている」

(1:当てはまらない/2:どちらかというと当てはまらない/3:どちらともいえない/4:どちらかというと当てはまる/5:当てはまる)(項目の平均/5件法/n=2110)

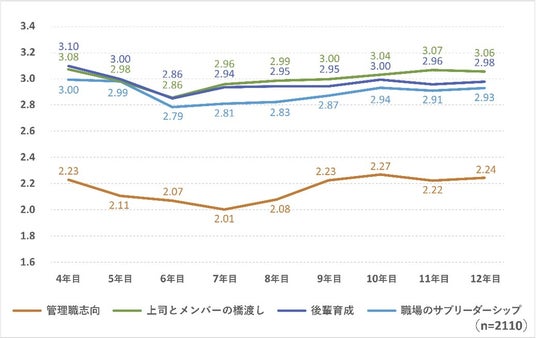

- 管理職志向は4~7年目まで低下し、8年目以降に上昇していく。給与や昇進に対する不満も、この時期を境にやや低下する傾向がある(図表5・6)

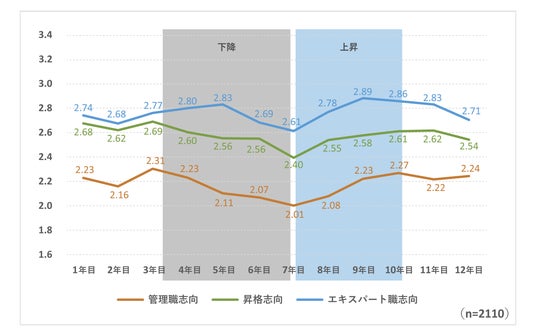

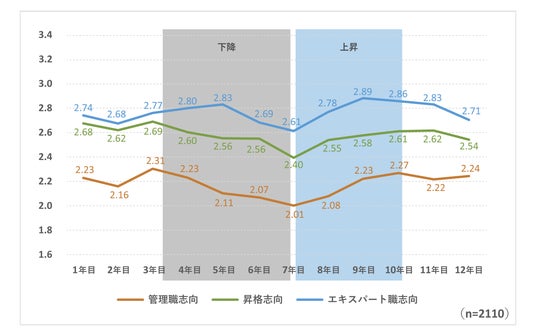

- 管理職志向は4~7年目まで次第に低下し、8年目以降は上昇していく傾向が見られる。また、昇格志向やエキスパート職志向にも、同様の傾向がある(図表5)。

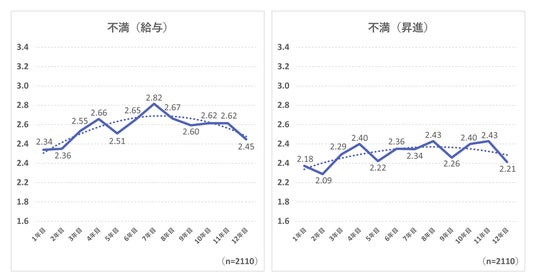

- 給与や昇進に対する不満は、7、8年目を境にやや低下していく傾向が見られる(図表6)。

- ⇒負荷は増すものの待っていても仕事の幅が広がらなくなる「停滞期」へと繋がる4年目以降は、管理職に対して魅力を感じにくい時期であり、上司の働く姿を見て「あのようにはなりたくない」という気持ちを抱くということも多い。一方、7、8年目になると、準管理職的なポジション(係長など)への「昇格」を前に、周りとの間で差がつき始める。またこの時期は、「30歳という節目を前に生活の基盤を固めたい」という気持ちが高まる時期でもある。昇格者には新たな役割が明確に与えられ、「この会社でやっていこう」という気持ちが定まっていくのに伴い、管理職志向が上昇傾向に転じていくものと考えられる。

図表5 管理職・昇格・エキスパート職への志向

Q:社内において「管理職を目指したい」という気持ちはどの程度ありますか。

Q:社内において「昇格(職務等級やグレードなどのランクアップ)したい」という気持ちはどの程度ありますか。

Q:「特定の領域や分野における、高度な専門性を持つエキスパート職(※管理職ではなく、専門性を生かす職群)を目指したい」という気持ちはどの程度ありますか。

(それぞれ、1:目指す気持ちはまったくない/2:目指す気持ちはあまりない/3:目指す気持ちがある/4:目指す気持ちが強くある)(項目の平均/4件法/n=2110)

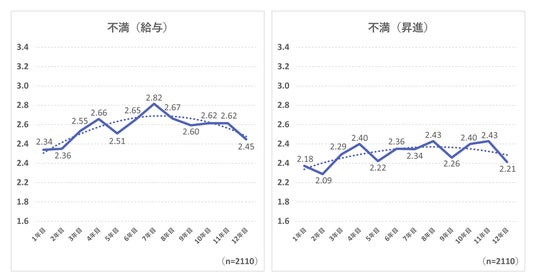

図表6 給与・昇進への不満

Q:現在勤めている会社についてうかがいます。あなたは以下の事柄について、不満を感じていますか。選択肢の中から1つ選んでください。

「給与の低さ」「昇進・昇格できる見通しの低さ」

(1:不満はない/2:多少の不満がある/3:不満がある/4:大きな不満がある/5:耐えられないほど大きな不満がある)(項目の平均/5件法/n=2110)

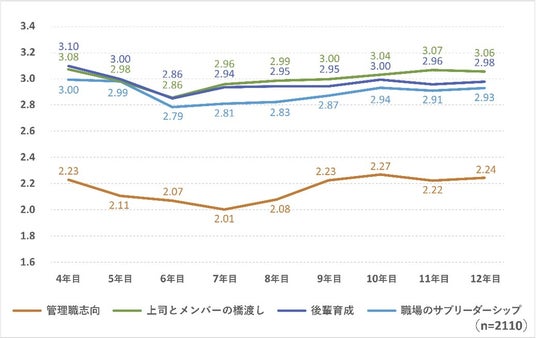

- 職場リーダーとしての行動が取れるという自己認知は、7年目以降に上昇。管理職志向は、1年遅れて同様に上昇(図表7)

- 職場リーダーとしての行動が取れるという認知は、7年目以降に上昇する傾向が見られる(図表7)。

- ⇒自己認知であることから、4年目が高くなっている理由は、仕事を一通り自分で進められるようになり、「仕事を掴んだ感覚」を持つこの時期に「自分はできる」と感じやすいためと考えられる。

- ⇒7年目以降の上昇は、この時期から次第に、職場リーダーとしての行動が明確な役割・仕事として求められるようになっていくことを表していると考えられる。一方、管理職志向が1年遅れて同様に上昇していくことから、職場リーダーとしての行動を担う経験が、管理職志向を高めることに繋がっている可能性がある。このことは、将来担うことになる役割を前倒して経験させることが育成のために有効であることを示唆している。

図表7 職場リーダーとしての行動に関する自己評価

Q:以下の行動をあなたはどれくらい高いレベルでできていますか。

「上司と職場メンバーとの橋渡し役として、上下間の溝を埋めたり、意思疎通をより良くするための行動を取ること」

「後輩や自分より経験の浅いメンバーの相談に乗ったり、仕事のサポートを行ったりするなど、自ら惜しまず指導・育成に取り組むこと」

「職場の雰囲気やモチベーションを高めるために、自ら率先して必要な役割を担ったり、メンバーを励まし動機づけたりすること」

(1:できていない/2:あまりできていない/3:できている/4:高いレベルでできている/5:極めて高いレベルでできている)(項目の平均/5件法/n=2110)

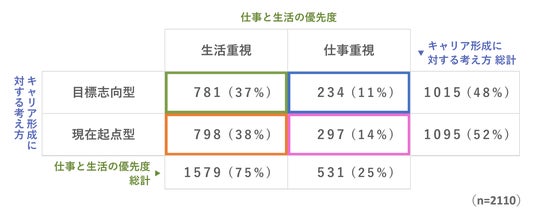

- 働く上での価値観について、仕事と生活の優先度は「生活重視」が75%、「仕事重視」が25%。キャリア形成に対する考え方は「現在起点型」と「目標志向型」がほぼ半々(図表8)

- 「仕事と生活の優先度」は、「生活重視」が75%、「仕事重視」が25%で、「生活重視」が多い。

- 「キャリア形成に対する考え方」は、目標を定めずに今できることに懸命に取り組もうとする「現在起点型」と、目標を定めてその実現を目指していこうとする「目標志向型」がほぼ半々となっている。

図表8 働く上での価値観

Q:あなたの日頃の意識や行動、考えに近いのはどちらですか。

A:働く上では生活やプライベートの充実を第一に考えたい

B:やりがいのある仕事が担当できるならば、とことん仕事に打ち込んでみたい

Q:今後のキャリアを考える上でのあなたの考え方や現在の状況に近いのはどちらですか。

A:自分には将来やりたいことや実現したい目標があり、それを今後のキャリアの中でどのように実現していくかが課題である

B:自分はキャリアの目標を定めてそれを目指すタイプではなく、将来に向けて今できることに取り組み、どれだけ自分の力を高められるかが課題である

(それぞれ、1:Aに近い/2:どちらかといえばAに近い/3:どちらかといえばB近い/4:Bに近い)(単一回答/n=2110)

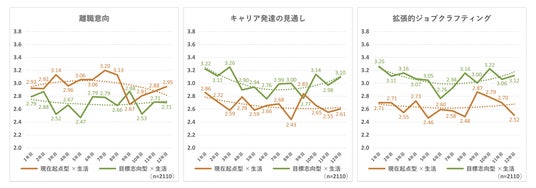

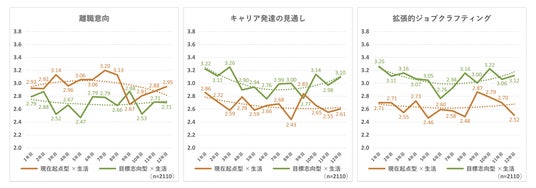

- 「仕事重視」は「生活重視」に比べ、離職意向が低く、「この会社で成長していける」という見通しを持てている。また、仕事の内容や領域を広げる行動をより積極的に取っている(図表9)

- 「仕事重視」は「生活重視」に比べて、離職意向が低く、「この会社で成長していける」「仕事の幅が自分の望む内容とスピードで広がっていく」ことに対する展望である「キャリア発達の見通し」が高い。また、「拡張的ジョブクラフティング」も高い傾向がある。

- ⇒上記の傾向は1年目~12年目を通じて見られ、「仕事重視」のほうが「生活重視」に比べて、全体的に組織への適応の状況がよいということができる。

図表9 「仕事重視」と「生活重視」の組織適応の違い

<キャリア発達の見通し>

Q1:現在の会社で仕事経験を積むことで、『この先、自分が成長していける』という見通しを、あなたはどの程度持てていますか。

Q2:現在の会社で仕事経験を積むことで、『この先、社内で担当する仕事の幅が、自分の希望するスピードと内容で広がっていく』という見通しを、あなたはどの程度持てていますか。

(1:まったく見通しが持てていない/2 :あまり見通しが持てていない/3: どちらともいえない/4: 見通しが持てている

/5:十分に見通しが持てている)(上記2項目の平均/5件法/n=2110)

<離職意向>図表1と同様

<拡張的ジョブクラフティング>図表4と同様

- 「仕事重視」の組織適応の状況は、5年目前後までは「現在起点型」のほうがよく、それ以降は「目標志向型」のほうがよい。5年目前後の節目の時期に、目指すキャリアの目標を設定できるかが重要(図表10)

- 「仕事重視」の場合、入社5年目前後までは「現在起点型」のほうが組織への適応の状況がよいが、それ以降になると「目標志向型」がすべて逆転している。

- ⇒入社してから早期の年次は仕事の領域が大きく広がっていく時期であるため、目標を固定しすぎずに与えられた環境の中で努力することで自分の力を高め、視野を広げていくという考え方のほうが組織に適応しやすいと考えられる。一方、5年目前後以降では待っていても仕事の領域が広がらなくなるため、自分の中で目指すべきキャリア上の目標を定め、成長に向けた環境を自ら作り出していくことが必要であることが示唆される。

図表10 「仕事重視」の組織への適応状況

図表9と同様の調査結果から分析

- 「生活重視」の組織適応は、「目標志向型」のほうが「現在起点型」よりも一貫して状況がよい。「生活重視」では、生活も含めたライフキャリアの視点からの目標設定が重要(図表11)

- 「生活重視」では、入社1~12年目まで一貫して「目標志向型」のほうが「現在起点型」よりも組織への適応の状況がよい。

- ⇒「生活重視」の場合、生活も含めたライフキャリアの視点から将来像を描き、目標志向的な考え方を取り入れていくことが、組織適応を高めるという観点からは望ましいと考えられる。生活も含めた人生全体の視点に立って将来どうなりたいかというイメージを具体的に持つことによって、仕事も本人の中で明確に位置づけられることになるのではないかと推測される。

図表11 「生活重視」の組織への適応状況

図表9と同様の調査結果から分析

3.調査概要

- 若手・中堅社員の組織適応に関する現状把握調査(2025)

調査日: 2025年2月

調査手法:インターネット調査

対象者:従業員規模500人以上の企業に新卒で入社した大学卒・大学院卒の正社員で、

現在もその企業に勤めている入社1年目~12年目までの従業員(男女)

有効回答数:2110名

調査内容:離職意向、キャリア発達の見通し、目指すキャリア像の設定、

ジョブクラフティング、メンターの存在、上司の関わり、成長に繋がる経験、キャリア形成に対する考え方、仕事と生活の優先度、成長に対する考え方、管理職志向、エキスパート職志向など 計142問

4.メディア共有会のご案内

この度、本調査「若手・中堅社員の組織適応に関する実態把握調査」を中心とした3つの調査・研究の分析結果とともに、若手・中堅の価値観の実態と「もったいない離職」予防のポイントを、事例を交えて解説するメディア共有会を2025年8月25日(月) 13:00~14:00にて開催いたします。

対面・オンライン同時開催となります。

参加を希望される方は、8月22 日(金)までに、

下記 URL または左記 QR コードよりお申し込みください。

https://forms.office.com/r/Z4tthcyUyy

リクルートマネジメントソリューションズについて

ブランドスローガンに「個と組織を生かす」を掲げ、クライアントの経営・人事課題の解決と、事業・ 戦略推進する、リクルートグループのプロフェッショナルファームです。日本における業界のリーディングカンパニーとして、1963年の創業以来、領域の広さと知見の深さを強みに、人と組織のさまざまな課題に向き合い続けています。

また、社内に専門機関である「組織行動研究所」「測定技術研究所」「HR Analytics & Technology Lab [HAT lab]」を有し、理論と実践を元にした研究・開発・情報発信を行っております。

※WEBサイト:https://www.recruit-ms.co.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

企業における経営・人事課題の解決および、事業・戦略の推進を支援する株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(本社:東京都港区 代表取締役社長:山崎 淳 以下、当社)は、新卒で企業に入社した1~12年目の若手・中堅社員を対象として、「組織適応」に関する実態調査を2025年2月に実施しました。本調査では離職やキャリア停滞のリスクが高まる3年目と5~7年目の時期に注目し、適応状況や働く上での価値観との関係性を分析しました。その結果、価値観の違いに応じた柔軟な育成や関わりの必要性が浮き彫りとなりました。

【エグゼクティブサマリ】

- 離職意向が高まる時期は3年目と5~7年目。理由は、3年目は仕事領域が急拡大する中で、独り立ちが求められることによる負荷の増加。5~7年目は領域拡大が止まる中で、成長の展望を持ちにくくなることによる停滞(図表1,2,3,4)

- 働く上での価値観が組織への適応に影響。若手・中堅社員の価値観は、生活重視が75%で、仕事重視の25%よりも多い。キャリア形成に対する考え方(現在起点型、目標志向型)との組み合わせで見ると、適応の状況が異なる(図表8,9,10,11)

- 離職、停滞、静かな退職の抑止には先手を取った育成や関わりがカギ。将来必要になる経験を意図的に前倒して任せたり、本人の価値観に応じて適切な時期に目標志向型アプローチへの転換を先導したりする関わりが重要に(図表7,10,11)

*離職者のデータは含まれていない、同一の集団を縦断的に追いかけたものではないという制約のなかで、調査結果が入社年次による傾向の違いを反映しているという前提に立って解釈しています。

1.調査担当のコメント

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

技術開発統括部 研究本部 HR Analytics & Technology Lab

主任研究員 内藤 淳(ないとう じゅん)

入社3年目までの若手社員の離職がよく問題として指摘されますが、実は20代後半以降の中堅社員の離職率も高い状態が続いています。今回は新卒で企業に入社した社員の1~12年目までの適応状況を調査することで、データに基づきつつ、どの時期にどのような適応上の課題があるかについての仮説を示しています。

結果から、入社4年目を境にその前後の「3年目」と「5~7年目」に若手・中堅社員にとって困難な時期が生じること、また「生活重視⇔仕事重視」(仕事と生活の優先度)、「現在起点型⇔目標志向型」(キャリア形成に対する考え方)という軸を用いて、働く上での価値観を捉えることの有効性が示されました。「仕事重視」の場合、入社して早期の段階では、目標を固定しすぎずに、与えられた環境で努力することで視野を広げながら力を高めていくほうが適応しやすいのに対し、5年目前後以降では、目指すべき目標を定め、成長に向けた環境を自ら作り出していくことが適応のために重要であることが示唆されています。一方、「生活重視」の場合、 仕事への適応という観点からは 、「目標志向型」のアプローチを早い段階から取り入れていくことが望ましく、生活も含めた人生全体の視点に立って将来どうなりたいかというイメージを具体的に持つことで、「仕事」も本人の中に位置付けられるものと考えられます。

このように、若手・中堅社員については、年次によって課題となる事柄が変わっていくこと、また働く上での価値観によって適応の仕方や状況が異なること踏まえた上で、それぞれに合わせた的確な方法 により、先取りする形で育成や支援を行う必要があります。具体的には、将来必要になる経験を意図的に前倒して任せたり、本人の価値観に応じて適切な時期に目標志向型アプローチへの転換を先導したりするなどの関わりが、離職、停滞、静かな退職を抑止するために重要だと考えられるでしょう。

2.調査の結果

- 離職意向が高まる時期は3年目と5~7年目。理由は、3年目は仕事の領域の急拡大による負荷の増加。5~7年目は仕事の領域拡大が止まる中で、成長の展望を持ちにくくなることによる停滞(図表1・2)。

- 離職意向が高まる時期は、「3年目」と「5~7年目」(図表1)。

- 「3年目」では仕事の領域が急拡大しているのに対し、「5~7年目」では仕事の領域が広がらないと感じられてしまう時期となっている(図表2)。

- ⇒「3年目」は、業務において独り立ちし一人前になることが求められる時期にあたり、仕事領域が大きく拡大する。成長に繋がる機会だが、負荷が高く、ついていくので精一杯という状態になりやすい。一方で「5~7年目」は、仕事領域の広がりが感じられず、「同じ仕事を繰り返している」と感じてしまう停滞期にあたり、この先成長していけるという展望を持ちにくい。

図表1 離職意向

Q:現在の会社を働く場所の一つとしたときに、今後働く場所や転職について今のあなたの感覚に一番近いものを選んでください。(1:今後もできるだけ長く、今の会社、現在の部署で働き続けたい/2:今後も今の会社、現在の部署で働き続けたい/3:今後も今の会社で働き続けたいが、現在の部署ではなく他の部署に異動したい/4:待遇や職務内容次第では、近い将来、他の会社への転職も考えたい/5:他の会社への転職をすでに検討している)(項目の平均/5件法/n=2110)

図表2 成長につながる仕事の経験

Q:この1年間で担当した仕事の中で、壁を乗り越えたり、成長のために役立ったと感じる経験についてお聞かせください。以下の経験について、もっとも近いものを選択肢から1つ選んでください。(1:経験していない/2:経験したが成長に繋がったとは言い切れない/3:経験しておりやや成長に繋がったと思える/4:経験しており大きな成長に繋がったと思える)(選択肢2,3,4を選んだ人の比率を表示/n=2110)

- 「3年目」は上司の関わりが弱くなる「独り立ち」の時期。本人が仕事の内容や幅を自ら広げようとする行動は、「3年目」と「5~7年目」が低い(図表3・4)

- 上司の関わりは、1、2年目は高い水準にあるが、3年目に0.25ポイント下がっている(図表3)。

- 仕事の内容や幅を広げようとする本人の行動(拡張的ジョブクラフティング※)は、「3年目」と「5~7年目」が低くなっている。

- ⇒近年、若手の育成が手厚く行われている傾向があり、2年目が終わるまでを育成期間と定めてフォローを行う企業も多い。任せられる仕事の領域が急拡大する3年目は、同時に上司や周囲から本格的に独り立ちを求められる時期であり、上司が意図して関わりを弱めている可能性がある。急速に広がっていく仕事についていくのが精いっぱいで、自ら仕事を広げる余裕がない状況が見て取れる。一方「5~7年目」は、待っていても仕事の領域が広がらなくなる時期であり、環境に流される中で自分から能動的に動けずに停滞してしまっている人が多い状況だと考えられる。

※「ジョブクラフティング」には、「自分の強みを生かして仕事の領域を広げたり、やり方を工夫・改善したりする」「自分に合わない仕事や関わりを調整する」という2つの意味が含まれており、前者が「拡張的ジョブクラフティング」、後者が「回避的ジョブクラフティング」と呼ばれます。

図表3 上司の関わり

Q:あなたの上司の関わりとして、以下の項目はどの程度当てはまりますか。

「担当業務の中で自分が仕事を広げたり、深めようとした時には、『やってみたら』 『一緒にやろう』と背中を押してくれる」

「担当業務の中で新たな挑戦の場を提供してくれたり、自分では気づかなかった成長の機会に目を向けさせてくれる」

「他部署も含め社内にいる優秀な人、学ぶことが多い人についての情報を提供してくれたり、その人たちと関わる接点を作ってくれる」

「自分に対して、中長期的な視点からの成長の期待や目標を伝えてくれ、至らない点についてはフィードバックをしてくれる」

「中長期的に自分が目指すキャリアについて相談に乗ってくれたり、話をしっかり聞いてくれる」

(1:当てはまらない/2:どちらかというと当てはまらない/3:どちらともいえない/4:どちらかというと当てはまる/5:当てはまる)(項目の平均/5件法/n=2110)

図表4 仕事の内容や幅を広げようとする行動

Q:現在のあなたの状況を振り返って回答してください。以下の項目は、あなたにどの程度あてはまりますか。

「目の前の仕事をより充実させるために、積極的に新たなやり方を試したり、アイデアを上司や職場に提案している」

「目的や期待を主体的に考え、自分の役割や影響範囲を広げられる機会を自ら進んで求めている」

(1:当てはまらない/2:どちらかというと当てはまらない/3:どちらともいえない/4:どちらかというと当てはまる/5:当てはまる)(項目の平均/5件法/n=2110)

- 管理職志向は4~7年目まで低下し、8年目以降に上昇していく。給与や昇進に対する不満も、この時期を境にやや低下する傾向がある(図表5・6)

- 管理職志向は4~7年目まで次第に低下し、8年目以降は上昇していく傾向が見られる。また、昇格志向やエキスパート職志向にも、同様の傾向がある(図表5)。

- 給与や昇進に対する不満は、7、8年目を境にやや低下していく傾向が見られる(図表6)。

- ⇒負荷は増すものの待っていても仕事の幅が広がらなくなる「停滞期」へと繋がる4年目以降は、管理職に対して魅力を感じにくい時期であり、上司の働く姿を見て「あのようにはなりたくない」という気持ちを抱くということも多い。一方、7、8年目になると、準管理職的なポジション(係長など)への「昇格」を前に、周りとの間で差がつき始める。またこの時期は、「30歳という節目を前に生活の基盤を固めたい」という気持ちが高まる時期でもある。昇格者には新たな役割が明確に与えられ、「この会社でやっていこう」という気持ちが定まっていくのに伴い、管理職志向が上昇傾向に転じていくものと考えられる。

図表5 管理職・昇格・エキスパート職への志向

Q:社内において「管理職を目指したい」という気持ちはどの程度ありますか。

Q:社内において「昇格(職務等級やグレードなどのランクアップ)したい」という気持ちはどの程度ありますか。

Q:「特定の領域や分野における、高度な専門性を持つエキスパート職(※管理職ではなく、専門性を生かす職群)を目指したい」という気持ちはどの程度ありますか。

(それぞれ、1:目指す気持ちはまったくない/2:目指す気持ちはあまりない/3:目指す気持ちがある/4:目指す気持ちが強くある)(項目の平均/4件法/n=2110)

図表6 給与・昇進への不満

Q:現在勤めている会社についてうかがいます。あなたは以下の事柄について、不満を感じていますか。選択肢の中から1つ選んでください。

「給与の低さ」「昇進・昇格できる見通しの低さ」

(1:不満はない/2:多少の不満がある/3:不満がある/4:大きな不満がある/5:耐えられないほど大きな不満がある)(項目の平均/5件法/n=2110)

- 職場リーダーとしての行動が取れるという自己認知は、7年目以降に上昇。管理職志向は、1年遅れて同様に上昇(図表7)

- 職場リーダーとしての行動が取れるという認知は、7年目以降に上昇する傾向が見られる(図表7)。

- ⇒自己認知であることから、4年目が高くなっている理由は、仕事を一通り自分で進められるようになり、「仕事を掴んだ感覚」を持つこの時期に「自分はできる」と感じやすいためと考えられる。

- ⇒7年目以降の上昇は、この時期から次第に、職場リーダーとしての行動が明確な役割・仕事として求められるようになっていくことを表していると考えられる。一方、管理職志向が1年遅れて同様に上昇していくことから、職場リーダーとしての行動を担う経験が、管理職志向を高めることに繋がっている可能性がある。このことは、将来担うことになる役割を前倒して経験させることが育成のために有効であることを示唆している。

図表7 職場リーダーとしての行動に関する自己評価

Q:以下の行動をあなたはどれくらい高いレベルでできていますか。

「上司と職場メンバーとの橋渡し役として、上下間の溝を埋めたり、意思疎通をより良くするための行動を取ること」

「後輩や自分より経験の浅いメンバーの相談に乗ったり、仕事のサポートを行ったりするなど、自ら惜しまず指導・育成に取り組むこと」

「職場の雰囲気やモチベーションを高めるために、自ら率先して必要な役割を担ったり、メンバーを励まし動機づけたりすること」

(1:できていない/2:あまりできていない/3:できている/4:高いレベルでできている/5:極めて高いレベルでできている)(項目の平均/5件法/n=2110)

- 働く上での価値観について、仕事と生活の優先度は「生活重視」が75%、「仕事重視」が25%。キャリア形成に対する考え方は「現在起点型」と「目標志向型」がほぼ半々(図表8)

- 「仕事と生活の優先度」は、「生活重視」が75%、「仕事重視」が25%で、「生活重視」が多い。

- 「キャリア形成に対する考え方」は、目標を定めずに今できることに懸命に取り組もうとする「現在起点型」と、目標を定めてその実現を目指していこうとする「目標志向型」がほぼ半々となっている。

図表8 働く上での価値観

Q:あなたの日頃の意識や行動、考えに近いのはどちらですか。

A:働く上では生活やプライベートの充実を第一に考えたい

B:やりがいのある仕事が担当できるならば、とことん仕事に打ち込んでみたい

Q:今後のキャリアを考える上でのあなたの考え方や現在の状況に近いのはどちらですか。

A:自分には将来やりたいことや実現したい目標があり、それを今後のキャリアの中でどのように実現していくかが課題である

B:自分はキャリアの目標を定めてそれを目指すタイプではなく、将来に向けて今できることに取り組み、どれだけ自分の力を高められるかが課題である

(それぞれ、1:Aに近い/2:どちらかといえばAに近い/3:どちらかといえばB近い/4:Bに近い)(単一回答/n=2110)

- 「仕事重視」は「生活重視」に比べ、離職意向が低く、「この会社で成長していける」という見通しを持てている。また、仕事の内容や領域を広げる行動をより積極的に取っている(図表9)

- 「仕事重視」は「生活重視」に比べて、離職意向が低く、「この会社で成長していける」「仕事の幅が自分の望む内容とスピードで広がっていく」ことに対する展望である「キャリア発達の見通し」が高い。また、「拡張的ジョブクラフティング」も高い傾向がある。

- ⇒上記の傾向は1年目~12年目を通じて見られ、「仕事重視」のほうが「生活重視」に比べて、全体的に組織への適応の状況がよいということができる。

図表9 「仕事重視」と「生活重視」の組織適応の違い

<キャリア発達の見通し>

Q1:現在の会社で仕事経験を積むことで、『この先、自分が成長していける』という見通しを、あなたはどの程度持てていますか。

Q2:現在の会社で仕事経験を積むことで、『この先、社内で担当する仕事の幅が、自分の希望するスピードと内容で広がっていく』という見通しを、あなたはどの程度持てていますか。

(1:まったく見通しが持てていない/2 :あまり見通しが持てていない/3: どちらともいえない/4: 見通しが持てている

/5:十分に見通しが持てている)(上記2項目の平均/5件法/n=2110)

<離職意向>図表1と同様

<拡張的ジョブクラフティング>図表4と同様

- 「仕事重視」の組織適応の状況は、5年目前後までは「現在起点型」のほうがよく、それ以降は「目標志向型」のほうがよい。5年目前後の節目の時期に、目指すキャリアの目標を設定できるかが重要(図表10)

- 「仕事重視」の場合、入社5年目前後までは「現在起点型」のほうが組織への適応の状況がよいが、それ以降になると「目標志向型」がすべて逆転している。

- ⇒入社してから早期の年次は仕事の領域が大きく広がっていく時期であるため、目標を固定しすぎずに与えられた環境の中で努力することで自分の力を高め、視野を広げていくという考え方のほうが組織に適応しやすいと考えられる。一方、5年目前後以降では待っていても仕事の領域が広がらなくなるため、自分の中で目指すべきキャリア上の目標を定め、成長に向けた環境を自ら作り出していくことが必要であることが示唆される。

図表10 「仕事重視」の組織への適応状況

図表9と同様の調査結果から分析

- 「生活重視」の組織適応は、「目標志向型」のほうが「現在起点型」よりも一貫して状況がよい。「生活重視」では、生活も含めたライフキャリアの視点からの目標設定が重要(図表11)

- 「生活重視」では、入社1~12年目まで一貫して「目標志向型」のほうが「現在起点型」よりも組織への適応の状況がよい。

- ⇒「生活重視」の場合、生活も含めたライフキャリアの視点から将来像を描き、目標志向的な考え方を取り入れていくことが、組織適応を高めるという観点からは望ましいと考えられる。生活も含めた人生全体の視点に立って将来どうなりたいかというイメージを具体的に持つことによって、仕事も本人の中で明確に位置づけられることになるのではないかと推測される。

図表11 「生活重視」の組織への適応状況

図表9と同様の調査結果から分析

3.調査概要

- 若手・中堅社員の組織適応に関する現状把握調査(2025)

調査日: 2025年2月

調査手法:インターネット調査

対象者:従業員規模500人以上の企業に新卒で入社した大学卒・大学院卒の正社員で、

現在もその企業に勤めている入社1年目~12年目までの従業員(男女)

有効回答数:2110名

調査内容:離職意向、キャリア発達の見通し、目指すキャリア像の設定、

ジョブクラフティング、メンターの存在、上司の関わり、成長に繋がる経験、キャリア形成に対する考え方、仕事と生活の優先度、成長に対する考え方、管理職志向、エキスパート職志向など 計142問

4.メディア共有会のご案内

この度、本調査「若手・中堅社員の組織適応に関する実態把握調査」を中心とした3つの調査・研究の分析結果とともに、若手・中堅の価値観の実態と「もったいない離職」予防のポイントを、事例を交えて解説するメディア共有会を2025年8月25日(月) 13:00~14:00にて開催いたします。

対面・オンライン同時開催となります。

参加を希望される方は、8月22 日(金)までに、

下記 URL または左記 QR コードよりお申し込みください。

https://forms.office.com/r/Z4tthcyUyy

リクルートマネジメントソリューションズについて

ブランドスローガンに「個と組織を生かす」を掲げ、クライアントの経営・人事課題の解決と、事業・ 戦略推進する、リクルートグループのプロフェッショナルファームです。日本における業界のリーディングカンパニーとして、1963年の創業以来、領域の広さと知見の深さを強みに、人と組織のさまざまな課題に向き合い続けています。

また、社内に専門機関である「組織行動研究所」「測定技術研究所」「HR Analytics & Technology Lab [HAT lab]」を有し、理論と実践を元にした研究・開発・情報発信を行っております。

※WEBサイト:https://www.recruit-ms.co.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ