埼玉県民も絶対知らない 「埼玉」地名発祥の地 「前玉神社」

埼玉地名の由来を歩く④

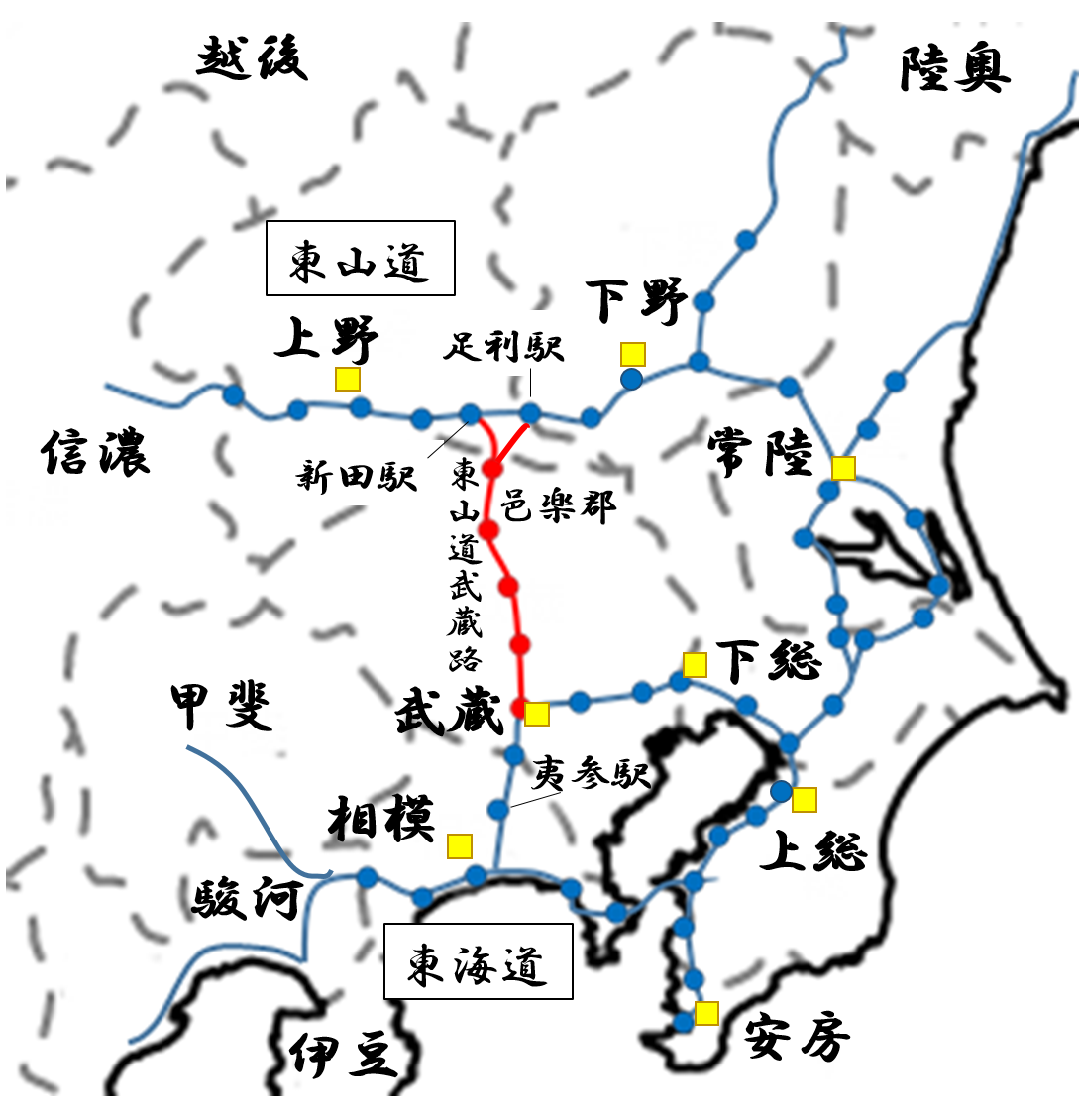

全国5位730万人もの人口を抱える埼玉県の歴史を地名で紐解く。地名の由来シリーズ最新刊『埼玉地名の由来』から、古代武蔵野国の歴史をたどる。

「埼玉」地名発祥の地 「前玉神社」

この埼玉古墳群の周辺が「埼玉」という地名発祥の地と言われている。『新編武蔵風土記稿』には、「埼玉郡」の総説の中で、次のように書かれている

〈和名抄〉郡名の下に、埼玉を訓して佐伊太末と注す、其名の起る所以は郷名の下にも埼玉あれば、これ郡の本郷なるべし、其地は今なを埼玉村といへり

これは訳しておこう。

『和名抄』では郡名の下に「埼玉」があり「佐伊太末(さいたま)」と注書きしている。その名が起こった理由は、郷名の下にもさらに「埼玉」という地名があり、これは埼玉郡の本郷と言っていいだろう。その地は今も「埼玉村」と言っている。

これを整理してみると、「埼玉郡」の下に「埼玉郷」があり、さらにその下に「埼玉村」があって、それが埼玉郡の本拠地であろうということである。

丸墓山古墳と稲荷山古墳をあとにして、左手に「二子山古墳」を見ながら南に行くとバス道路に出る。その道路を越えた先にさきたま古墳公園の博物館がある。そこから左手に向かうといかにも古墳の跡らしい小さな道が続いている。何度来ても懐かしさを感じさせる小道である。

埼玉古墳群の石碑

古墳のスロープに写真のような「史蹟埼玉村古墳群」と刻まれた石碑がひっそり建っている。この碑も好きなものの一つだ。「埼玉村」と刻まれていることに注目。ここが「埼玉村」なのである。

小さな竹林を抜けると、「前玉神社」の境内に出る。「前玉」は「さきたま」と読み、この神社名が「埼玉県」の「埼玉」のルーツだと言われている。ご祭神は「前玉彦命(さきたまひこのみこと)」と「前玉比売命(さきたまひめのみこと)」の二柱(ふたはしら)の神様であるが、地元では「浅間(せんげん)さま」と呼ばれ、神社が鎮座している古墳も「浅間塚古墳」という名になっている。

これは江戸時代に忍城に鎮座していた浅間神社を勧請したことで、浅間さまと呼ばれるようになっただけのことで、前玉神社の歴史は稲荷山古墳が造られた千数百年以前にさかのぼると言われる。

- 1

- 2