シノヤマ『写楽』vsアラーキー『写真時代』(前編)【新保信長】 連載「体験的雑誌クロニクル」20冊目

新保信長「体験的雑誌クロニクル」20冊目

子供の頃から雑誌が好きで、編集者・ライターとして数々の雑誌の現場を見てきた新保信長さんが、昭和~平成のさまざまな雑誌について、個人的体験と時代の変遷を絡めて綴る連載エッセイ。一世を風靡した名雑誌から、「こんな雑誌があったのか!?」というユニーク雑誌まで、雑誌というメディアの面白さをたっぷりお届け!「体験的雑誌クロニクル」【20冊目】「シノヤマ『写楽』vsアラーキー『写真時代』(前編)」をどうぞ。

【20冊目】シノヤマ『写楽』vsアラーキー『写真時代』(前編)

今や“一億総カメラマン”の時代である。いつでも誰でもスマホで手軽に写真が撮れる。雑誌の現場でも、ちょっとした写真ならわざわざカメラマンに頼むまでもなく、編集者やライターが撮ってしまうことも多い。ピントさえ合っていれば、あとは画像編集ソフトでどうにでもなるし、最近はAIで余計なものを消すのも簡単だ。

しかし、かつてはそうではなかった。「ちゃんとした写真」を撮るには、それなりの知識と技術と機材が必要であり、「写真を撮る」という行為には一種の特権性があった。カメラマンという職業の地位(や収入)もおそらく今より高かったし、多くの家庭でカメラマン役だった(と思われる)父親の家父長的権威の一端を担ってもいただろう。

そんななか、1977年に世界初のAF(オートフォーカス)コンパクトカメラ「ジャスピンコニカ(コニカC35AF)」が登場。1985年には一眼レフとして初のAFカメラ「ミノルタα-7000」が発売され、1986年には「写ルンです」が売り出される。現在のスマホとは比べ物にならないが、テクノロジーの進化とともに写真の民主化が進んだのが80年代だった。

その80年代を象徴する伝説的写真雑誌が、『写楽』(小学館)と『写真時代』(白夜書房)である。前者は1980年6月号創刊。『写楽』と書いて「しゃがく」と読む。後者は1981年9月号創刊。知る人ぞ知る名物編集者・末井昭氏の手になるものだ。

大手の中でもお行儀のいい小学館と、何でもアリのゲリラ的出版社・白夜書房。対照的な版元から1年違いで世に出た2つの写真雑誌は、ライバルであり同志でもあった。いや、制作サイドは特に意識していなかったかもしれないし、共通点より相違点のほうが多いぐらいだが、イチ読者である私の目には好敵手として映っていた。

上記のとおり、先に創刊されたのは『写楽』である。創刊予告ポスターのキャッチコピーは「シャッターを切るようにページをめくれ」。カメラによる撮影という行為を明確に意識した文言だ。後述するが、読者の写真を募集する企画もあった。表紙には「Enjoy! Visual Life Magazine」と銘打たれ、ビジュアルを楽しむ雑誌であることを宣言している。

メインのカメラマンには篠山紀信を起用。同じ小学館の雑誌『GORO』(1974年創刊)のアイドルグラビア「激写」シリーズで人気を博していた篠山を新雑誌でも看板に据えた格好だ。ただし、こちらでは「激写」のフレーズは使わず、巻頭グラビアを「写楽館」と称する。どちらかといえば上品で知的なイメージを打ち出したかったのだろう。

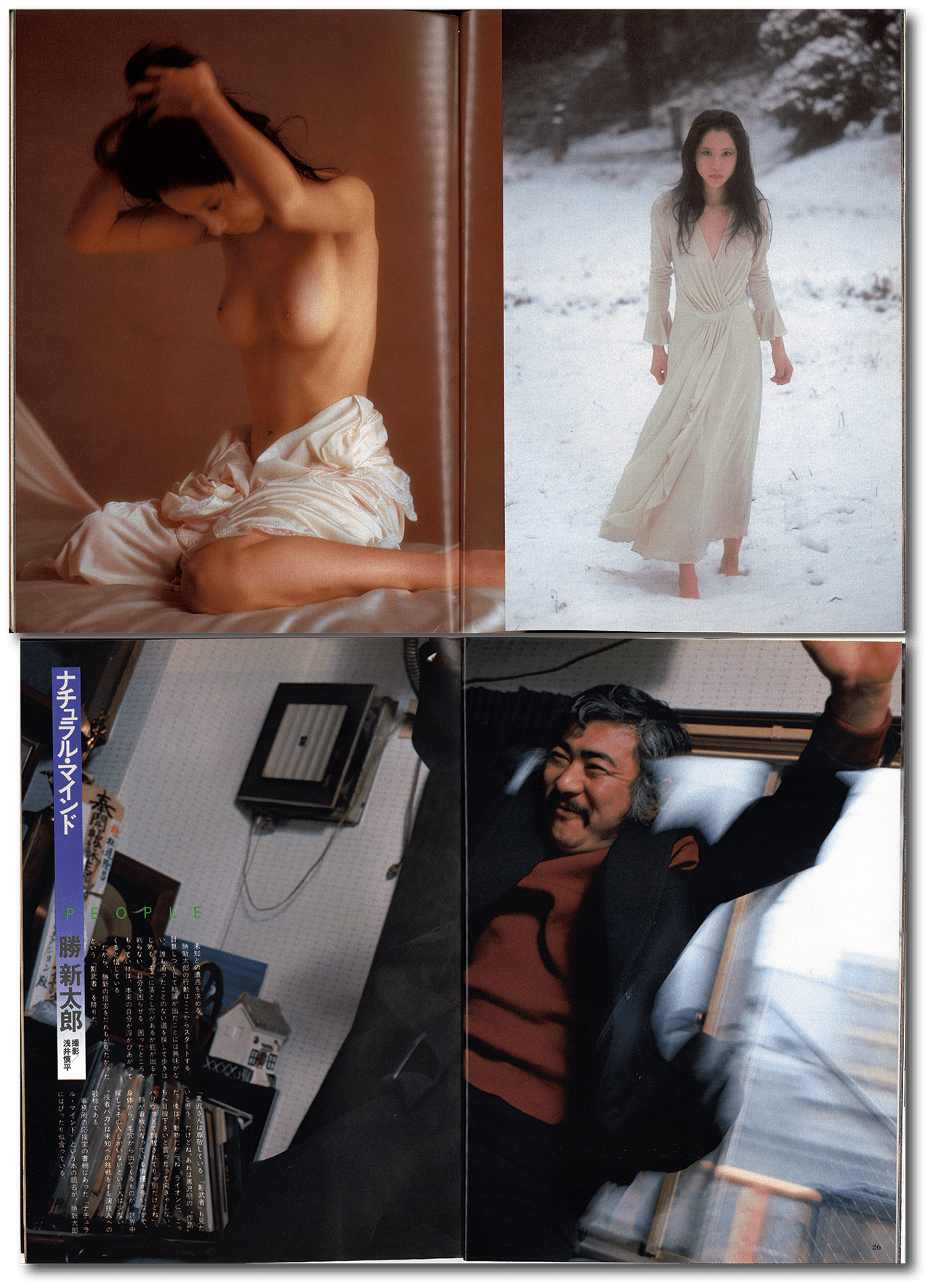

創刊号の表紙と「写楽館」のモデルは森下愛子だった。映画『サード』(1978年)、『十八歳、海へ』(1979年)などで注目されていた当時22歳の森下のヌードは美しく蠱惑的。が、目を皿のようにしながらページをめくると、いきなり勝新太郎が出てくるという強烈なトラップが仕掛けられており、油断ならない(80年9月号では手塚理美の後に柔道の山下泰裕が出てきたりするので確信犯かも)。

ほかにも沢渡朔による地引かづさの水着グラビア、鯖江慎一郎による江波杏子のヌードなどがあり、それらが売りのひとつだったことは間違いない。2号目以降も、伊藤蘭、倍賞美津子、山口百恵、樋口可南子、薬師丸ひろ子、荻野目慶子といった錚々たる顔ぶれが登場。個人的には、川上麻衣子と松本小雪の肢体と表情が強く印象に残っている。