【スクープ連載】パチンコ産業と自民党の“禁断の共生” ーー都道府県別データが暴いた「票と規制の裏取引」【林直人】

【第3部】データが暴く“票田帝国”の設計図

◾️3.1 データ構築――「闇の統計ファイル」を再現せよ

この分析に使われたのは、総務省・警察庁・内閣府・統計局といった霞が関の“金庫”から掘り起こした数字の断片たち。

選挙結果、人口統計、県民所得、パチンコ従事者数――バラバラのPDFやExcelに眠っていたそれらを、徹底的に掻き集め、整形し、統合した。

・収集:政府統計(e-Stat)、各種公表資料の深層に眠るデータを抽出

・クリーニング:市町村合併の影響を修正、数値の食い違いを徹底補正

・変数生成:人口1,000人あたりの従事者数、県内総生産の対数変換などを作成

・統合:最終的に、R上で全47都道府県のクロスセクションデータを一枚の「選挙地図」に再構築

このプロセスは、表向きは学術的な「透明性」を担保する手順にすぎない。

だが裏を返せば――これは “自民党の票田マップ”を統計の力で再現した作業 に他ならなかった。

◾️3.2 記述統計――数字が語る“地方の叫び”

構築されたデータをのぞき込むと、恐るべき地域差が姿を現す。

・パチンコ従事者密度:都市部では1,000人あたり数人にとどまるが、地方では桁違いの数値を記録。地方の経済がパチンコに“寄生”している現実を物語る。

・高齢化率:秋田・高知・島根――高齢者が人口の3割を超える県では、自民党票が雪崩を打って積み上がる。

・県民所得:東京・神奈川など都市部は突出して高いが、比例得票率では逆に自民党は失速。豊かさと保守票は必ずしも結びつかない。

・失業率:沖縄や青森で高く、経済的な不満が野党票を押し上げる一方、地方保守地盤では依然として自民党が優位。

Table 1 の統計表は、一見ただの平均値と標準偏差にすぎない。

だが読み解けば、「地方=高齢化+低所得+パチンコ従事者集中=自民党圧勝」 という恐ろしい連立方程式が、無言で浮かび上がる。

◾️3.3 スキャンダラスな示唆

つまり、この記述統計は単なる“データの準備”ではない。

それは 「パチンコ従事者の数が、自民党の得票率を押し上げる構造を予告する予言書」 だったのだ。

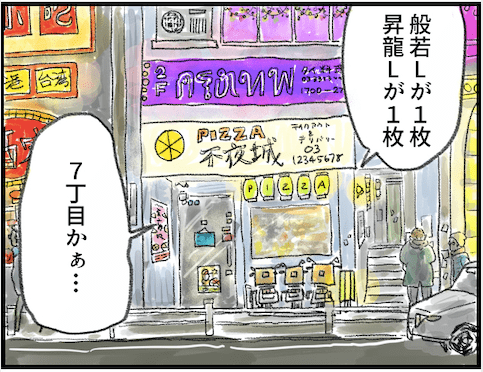

Table 1: 主要変数の記述統計量 (N=47)

【統計表が告発する“ネオン票田”の実像】

◾️3.4 第一の衝撃:自民党票は「地方ごとに別の顔」

自民党の比例代表得票率は わずか19.85%から45.12%まで大きく乖離。

その差は25ポイント以上――つまり同じ選挙でも、県境を越えれば“別の国”のように政治地図が変わる。

この異常な分散こそが、「自民党は全国政党ではなく、地方政党の集合体」 であることを統計が突きつけている。

◾️3.5 第二の証拠:パチンコ従事者の濃淡が“票の熱量”を決める

主要説明変数である パチンコ従事者集中度は3倍以上の開き。

東京のように従事者が希薄な地域では与党票は伸び悩むが、地方で従事者が密集する県では自民票が膨れ上がる。

これはもはや単なる娯楽の分布ではなく、「ネオンの明滅が票の熱量を操作する」 という政治的現象を意味している。

◾️3.6 第三の断層:社会経済の“格差”がそのまま選挙の地割りに

・高齢者比率:秋田は38.6%という“超高齢社会”。この数値はそのまま自民党の鉄壁票に直結する。

・所得格差:沖縄の226万円から東京の576万円まで、まるで別世界。豊かな都市では自民党が失速し、貧しい地方で保守票が固まる。

・県内総生産:東京都は114兆円という国家級の経済規模。他県との比較はもはや異次元。都市の肥大化は自民党の“政治方程式”を狂わせる。

これらの数値は、「日本の政治は社会経済の断層をそのまま選挙結果に転写する」 ことを暴いている。

◾️3.7 結論:数字は沈黙しない

これらの記述統計は、後の回帰分析の“地雷原”を示している。

自民党票の揺らぎは、単なる政策評価や候補者人気ではなく、「パチンコ従事者の分布 × 高齢化 × 格差」という三重の構造的要因 によって決定づけられていたのだ。

この表は、ただの数値の羅列ではない。

それは 「パチンコ産業と保守政治が編み上げた日本型選挙マシーンの設計図」 そのものだったのである。