玄関まわりの植物がうつ予防に貢献する可能性-玄関まわりに植木や花がある住宅に住む高齢者はうつが16%少ない-

千葉大学予防医学センターの吉田紘明特任助教、花里真道准教授、同大大学院工学研究院の鈴木弘樹准教授らの研究チームは、東京都A区に住む高齢者2046人を対象に、住宅の玄関まわりの特徴とうつの関連を調査しました。その結果、玄関まわりに植木や花がある住宅に住む高齢者は、ない住宅に住む高齢者と比べて、うつの割合が16%低いことが明らかになりました。玄関まわりの植物が高齢者のメンタルヘルスを支える可能性があることが示唆されました。本研究は、玄関まわりの特徴とメンタルヘルスとの直接の関連を初めて明らかにしたものであり、高齢社会において、健康増進を支える住環境の新たな可能性を示す知見です。

本研究論文は、2025年6月25日に予防医学の専門誌Preventive Medicine Reportsで公開されました。

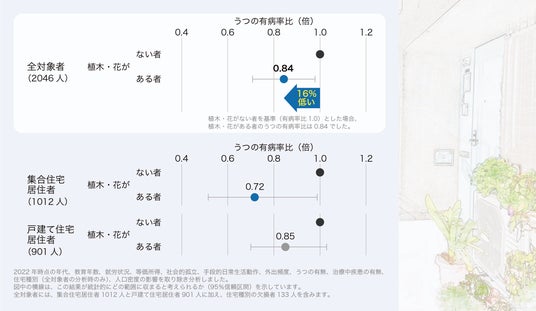

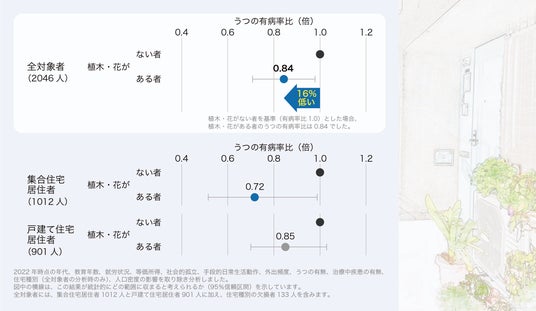

図:植木・花の有無による、うつの有病率比

■研究の背景

うつは世界的に重要な公衆衛生課題であり、特に高齢者において深刻な影響を及ぼすことが分かっています。高齢者のうつは身体的・認知的機能の低下をもたらし、早期死亡リスクを高めることが明らかにされています(参考文献1)。住環境とうつについては、住宅内の物理的環境や設備が高齢者のうつと関連することが多くの研究で示されています(参考文献2)。一方で、住宅の内外をつなぐ玄関まわりの特徴(前庭やポーチ、植木やプランターなどの存在)が身体機能や近隣住民との交流と関連することを報告した研究はあるものの、居住者のうつに及ぼす影響については、これまでほとんど研究されていませんでした。そこで本研究では、玄関まわりの特徴が高齢者のうつに関連するかを調査しました。また、戸建て住宅と集合住宅では玄関まわりの特徴が大きく異なるため、住宅種別による違いも調査しました。

■研究の概要

東京都A区を対象に、2022年1月と2023年10月の2時点で実施した自記式質問票にて取得した調査データを用いました。対象者は、65歳以上で要介護認定を受けていない地域在住高齢者2046人(女性1141人、男性905人、平均年齢は約75歳)としました。

うつの評価は、2023年時点の老年期うつ評価尺度(GDS-15)を用いて、得点が5点以上を「うつあり」、5点未満を「うつなし」としました。玄関まわりの特徴は、2023年時点での玄関まわりにある、階段、庇(ひさし)や軒下、植木や花、駐車場、玄関外側のベンチや腰掛け、引き戸の玄関扉、玄関内側の土間の有無について回答を得ました。調査開始時の性別、年代、教育年数、就労状況、等価所得(注1)、社会的孤立、手段的日常生活動作(注2)、外出頻度、うつの有無、治療中疾患の有無、住宅種別、人口密度の影響を取り除き、修正ポアソン回帰分析(注3)にてうつの有病率比を算出しました。

■研究の成果

調査の結果、集合住宅居住者は1012人、戸建て住宅居住者は901人、住居に関する回答がなかった参加者は133人でした。この回答がなかった者に関しては、欠損値を多重代入法(注4)により補完しました。2023年時点においてうつの者は458人(22.4%)でした。集合住宅居住者245人 (23.1%)、戸建て住宅居住者で 194人(21.5%)、住居不明者は19人 (22.6%)と、全体の傾向とほぼ同じでした。玄関まわりに植物がある者は、ない者と比べてうつの割合が16%低く(PR(注5)=0.84, 95%CI: 0.71-0.98)、集合住宅居住者では、植物がある者は、うつの割合が28%低く(PR=0.72, 95%CI: 0.52-0.99)、その差は統計学的に有意(注6)でした。戸建て住宅居住者では、植物がある者は、ない者と比べてうつの割合が15%低く(PR=0.85, 95%CI: 0.70-1.03)、統計学的に有意とは言えないものの、うつとの関連を示す傾向がみられました(図)。

本研究は、玄関まわりの植物の存在が高齢者のうつの低さにつながる可能性を示しました。本研究はうつと玄関まわりの特徴を同時点で取得している横断研究であるため、因果関係は明らかにできませんが、この関連には、3つのメカニズムが関与していたと考えられます。

1 社会的交流の増進:植物の手入れ中に近隣住民との挨拶や会話が生まれやすくなり、交流が促進されることで、メンタルヘルスの改善につながった可能性があります(参考文献3)。

2 身体活動の増進:植物の世話を通じて身体活動が日常的に行われることで、うつの予防や緩和に寄与した可能性があります(参考文献4)。

3 ストレス軽減:自然とのふれあいを通じてストレスが軽減され、メンタルヘルスの改善に役だった可能性が考えられます。

■今後の展望

本研究は横断的な調査であるため、今後は縦断的な研究を通じて、玄関まわりの特徴とうつの因果関係や、その背景にあるメカニズムの解明が必要です。また、玄関まわりの植物の種類や数、植栽方法(プランターか地植えか)といった質的な側面も含めて検討することが求められます。

高齢者のメンタルヘルスを支える観点からは、玄関まわりに植木や花を置ける十分なスペースの確保が重要だと考えられます。集合住宅では、そうしたスペースの確保に加え、植物の設置を許容する管理方針やルールの整備も課題になると考えられます。本研究が高齢者の健康増進を支援する環境づくりに役立つことを願っております。

■用語解説

注1)等価所得: 世帯の生活水準を適切に評価(=世帯規模の違いを考慮して等価に)するために、世帯の所得を世帯人数の平方根で割り算出される所得。

注2)手段的日常生活動作 (IADL): Instrumental Activity of Daily Livingの略。買い物、調理、食事、排泄、着替えといった日常的生活を送るために必要かつ複雑な動作を示す用語。

注3)修正ポアソン回帰分析:ある出来事が起こる割合(今回の研究では「うつの割合」)と、様々な要因との関連の強さを調べる分析方法。

注4)多重代入法:欠損しているデータを補うために他のデータを用いて値を推定した方法。

注5)PR (Prevalence Ratio、有病率比):ある要因を持つ集団が持たない集団に比べて、特定の状態(ここではうつであること)である割合が何倍かを示す指標。

注6)統計学的に有意:偶然によって今回の結果が観察される確率が5%未満であったことを意味する。結果の重要性や因果関係を示すものではない。

■研究プロジェクトについて

本研究は、JSPS科研費(JP22K04450、JP23K16349、JP 24K17914、JP 25K01387)や令和5年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業などの助成を受けて実施されました。

■論文情報

タイトル:Association between home entrance characteristics and depression: A cross-sectional study of community-dwelling older adults in Japan

著者:Hiroaki Yoshida, Masamichi Hanazato, Yoko Matsuoka, Yu-Ru Chen, Aiko Eguchi, Yusuke Mizuno, Hiroki Suzuki

雑誌:Preventive Medicine Reports

DOI:10.1016/j.pmedr.2025.103148

■参考文献1)

タイトル:Depression in older adults

雑誌:Annual review of clinical psychology

DOI:10.1146/annurev.clinpsy.032408.153621

■参考文献2)

タイトル: The Association between Residential Environment and Self-Rated Mental Health among Older Canadians: The Moderating Effects of Education and Gender

雑誌:Canadian Journal on Aging

DOI:10.1017/S0714980824000230

■参考文献3)

タイトル:The association between loneliness and depressive symptoms among adults aged 50 years and older: a 12-year population-based cohort study

雑誌:The Lancet Psychiatry

DOI:10.1016/S2215-0366(20)30383-7

■参考文献4)

タイトル:Gardening is beneficial for health: A meta-analysis

雑誌:Preventive medicine reports

DOI:10.1016/j.pmedr.2016.11.007

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

本研究論文は、2025年6月25日に予防医学の専門誌Preventive Medicine Reportsで公開されました。

図:植木・花の有無による、うつの有病率比

■研究の背景

うつは世界的に重要な公衆衛生課題であり、特に高齢者において深刻な影響を及ぼすことが分かっています。高齢者のうつは身体的・認知的機能の低下をもたらし、早期死亡リスクを高めることが明らかにされています(参考文献1)。住環境とうつについては、住宅内の物理的環境や設備が高齢者のうつと関連することが多くの研究で示されています(参考文献2)。一方で、住宅の内外をつなぐ玄関まわりの特徴(前庭やポーチ、植木やプランターなどの存在)が身体機能や近隣住民との交流と関連することを報告した研究はあるものの、居住者のうつに及ぼす影響については、これまでほとんど研究されていませんでした。そこで本研究では、玄関まわりの特徴が高齢者のうつに関連するかを調査しました。また、戸建て住宅と集合住宅では玄関まわりの特徴が大きく異なるため、住宅種別による違いも調査しました。

■研究の概要

東京都A区を対象に、2022年1月と2023年10月の2時点で実施した自記式質問票にて取得した調査データを用いました。対象者は、65歳以上で要介護認定を受けていない地域在住高齢者2046人(女性1141人、男性905人、平均年齢は約75歳)としました。

うつの評価は、2023年時点の老年期うつ評価尺度(GDS-15)を用いて、得点が5点以上を「うつあり」、5点未満を「うつなし」としました。玄関まわりの特徴は、2023年時点での玄関まわりにある、階段、庇(ひさし)や軒下、植木や花、駐車場、玄関外側のベンチや腰掛け、引き戸の玄関扉、玄関内側の土間の有無について回答を得ました。調査開始時の性別、年代、教育年数、就労状況、等価所得(注1)、社会的孤立、手段的日常生活動作(注2)、外出頻度、うつの有無、治療中疾患の有無、住宅種別、人口密度の影響を取り除き、修正ポアソン回帰分析(注3)にてうつの有病率比を算出しました。

■研究の成果

調査の結果、集合住宅居住者は1012人、戸建て住宅居住者は901人、住居に関する回答がなかった参加者は133人でした。この回答がなかった者に関しては、欠損値を多重代入法(注4)により補完しました。2023年時点においてうつの者は458人(22.4%)でした。集合住宅居住者245人 (23.1%)、戸建て住宅居住者で 194人(21.5%)、住居不明者は19人 (22.6%)と、全体の傾向とほぼ同じでした。玄関まわりに植物がある者は、ない者と比べてうつの割合が16%低く(PR(注5)=0.84, 95%CI: 0.71-0.98)、集合住宅居住者では、植物がある者は、うつの割合が28%低く(PR=0.72, 95%CI: 0.52-0.99)、その差は統計学的に有意(注6)でした。戸建て住宅居住者では、植物がある者は、ない者と比べてうつの割合が15%低く(PR=0.85, 95%CI: 0.70-1.03)、統計学的に有意とは言えないものの、うつとの関連を示す傾向がみられました(図)。

本研究は、玄関まわりの植物の存在が高齢者のうつの低さにつながる可能性を示しました。本研究はうつと玄関まわりの特徴を同時点で取得している横断研究であるため、因果関係は明らかにできませんが、この関連には、3つのメカニズムが関与していたと考えられます。

1 社会的交流の増進:植物の手入れ中に近隣住民との挨拶や会話が生まれやすくなり、交流が促進されることで、メンタルヘルスの改善につながった可能性があります(参考文献3)。

2 身体活動の増進:植物の世話を通じて身体活動が日常的に行われることで、うつの予防や緩和に寄与した可能性があります(参考文献4)。

3 ストレス軽減:自然とのふれあいを通じてストレスが軽減され、メンタルヘルスの改善に役だった可能性が考えられます。

■今後の展望

本研究は横断的な調査であるため、今後は縦断的な研究を通じて、玄関まわりの特徴とうつの因果関係や、その背景にあるメカニズムの解明が必要です。また、玄関まわりの植物の種類や数、植栽方法(プランターか地植えか)といった質的な側面も含めて検討することが求められます。

高齢者のメンタルヘルスを支える観点からは、玄関まわりに植木や花を置ける十分なスペースの確保が重要だと考えられます。集合住宅では、そうしたスペースの確保に加え、植物の設置を許容する管理方針やルールの整備も課題になると考えられます。本研究が高齢者の健康増進を支援する環境づくりに役立つことを願っております。

■用語解説

注1)等価所得: 世帯の生活水準を適切に評価(=世帯規模の違いを考慮して等価に)するために、世帯の所得を世帯人数の平方根で割り算出される所得。

注2)手段的日常生活動作 (IADL): Instrumental Activity of Daily Livingの略。買い物、調理、食事、排泄、着替えといった日常的生活を送るために必要かつ複雑な動作を示す用語。

注3)修正ポアソン回帰分析:ある出来事が起こる割合(今回の研究では「うつの割合」)と、様々な要因との関連の強さを調べる分析方法。

注4)多重代入法:欠損しているデータを補うために他のデータを用いて値を推定した方法。

注5)PR (Prevalence Ratio、有病率比):ある要因を持つ集団が持たない集団に比べて、特定の状態(ここではうつであること)である割合が何倍かを示す指標。

注6)統計学的に有意:偶然によって今回の結果が観察される確率が5%未満であったことを意味する。結果の重要性や因果関係を示すものではない。

■研究プロジェクトについて

本研究は、JSPS科研費(JP22K04450、JP23K16349、JP 24K17914、JP 25K01387)や令和5年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業などの助成を受けて実施されました。

■論文情報

タイトル:Association between home entrance characteristics and depression: A cross-sectional study of community-dwelling older adults in Japan

著者:Hiroaki Yoshida, Masamichi Hanazato, Yoko Matsuoka, Yu-Ru Chen, Aiko Eguchi, Yusuke Mizuno, Hiroki Suzuki

雑誌:Preventive Medicine Reports

DOI:10.1016/j.pmedr.2025.103148

■参考文献1)

タイトル:Depression in older adults

雑誌:Annual review of clinical psychology

DOI:10.1146/annurev.clinpsy.032408.153621

■参考文献2)

タイトル: The Association between Residential Environment and Self-Rated Mental Health among Older Canadians: The Moderating Effects of Education and Gender

雑誌:Canadian Journal on Aging

DOI:10.1017/S0714980824000230

■参考文献3)

タイトル:The association between loneliness and depressive symptoms among adults aged 50 years and older: a 12-year population-based cohort study

雑誌:The Lancet Psychiatry

DOI:10.1016/S2215-0366(20)30383-7

■参考文献4)

タイトル:Gardening is beneficial for health: A meta-analysis

雑誌:Preventive medicine reports

DOI:10.1016/j.pmedr.2016.11.007

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ