早すぎたクオリティマガジン『NOW』【新保信長】 連載「体験的雑誌クロニクル」23冊目

新保信長「体験的雑誌クロニクル」23冊目

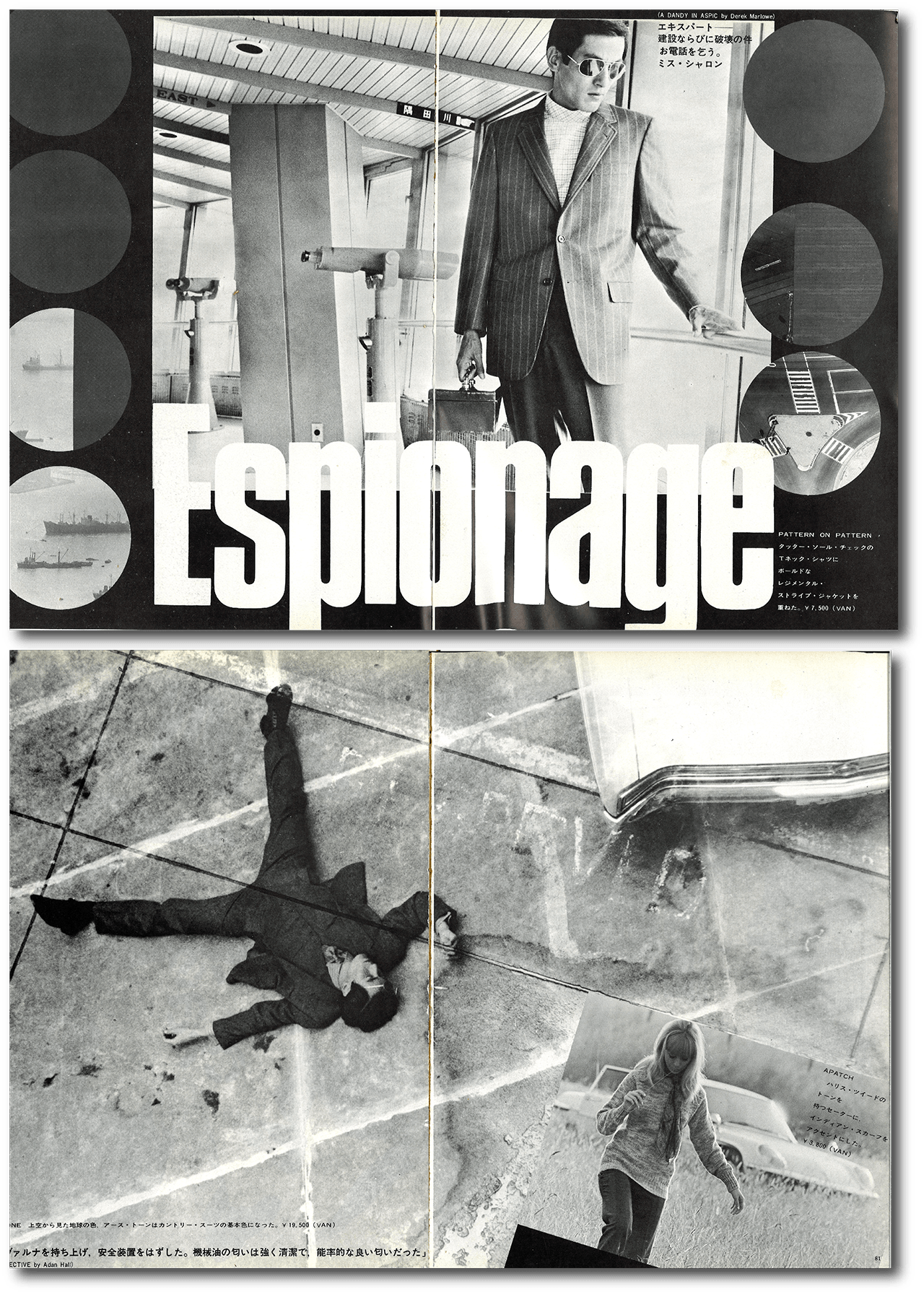

入手できたバックナンバーで一番古いのは3号(1968年12月5日発行/当時は文化服装学院出版局)。巻頭は人物特集「怪獣の私生活――三島由紀夫」だった。三島の寄稿と自宅での姿を捉えた貴重なものだ(撮影:高梨豊)。スパイ映画仕立てのファッショングラビア(撮影:吉田大朋)、ル・マン24時間レースのリポート、表紙イラストのポール・デイヴィス(同名の歌手とは別人)インタビューなど、とにかくスタイリッシュ。トータルスポンサーであるVANはもちろん東洋紡やペプシコーラの広告までがカッコいい。

左綴じ・ヨコ組みから右綴じ・タテ組みに変わった6号(1969年10月1日発行)がまた表紙からイカしてる。巻頭は立木義浩によるモノクロヌード。「FASHION NOW」と題されたファッションページも物語性があって、まるで写真集のようなクオリティだ。吉田大朋によるポートレートとインタビューに登場するのは岡田真澄。「アクション・スターの見せどころ」には千葉真一、谷隼人、黒沢年男らが登場し、あまりの豪華さにめまいがする。

8号(1970年6月1日発行)「カレードスコープに映った男たち」は、今の男性ファッション誌でもよく見る業界人のファッション紹介企画で、「婦人服飾デザイナー」として登場しているのは菊池武夫と山本寛斎。15号(1972年3月20日発行)の同様の企画「GREAT SHIRT 仕事場のシャツ」にはジローズ(杉田二郎、森下次郎)、小島一慶、100%スタジオ(湯村輝彦、河村要助、矢吹申彦)、実相寺昭雄らが登場する(撮影:浅井愼平)。逐一名前を挙げていくとキリがないのでこのへんにしておくが、24号(1974年9月20日発行)には参院選に立候補した野坂昭如の選挙戦ルポもあった。

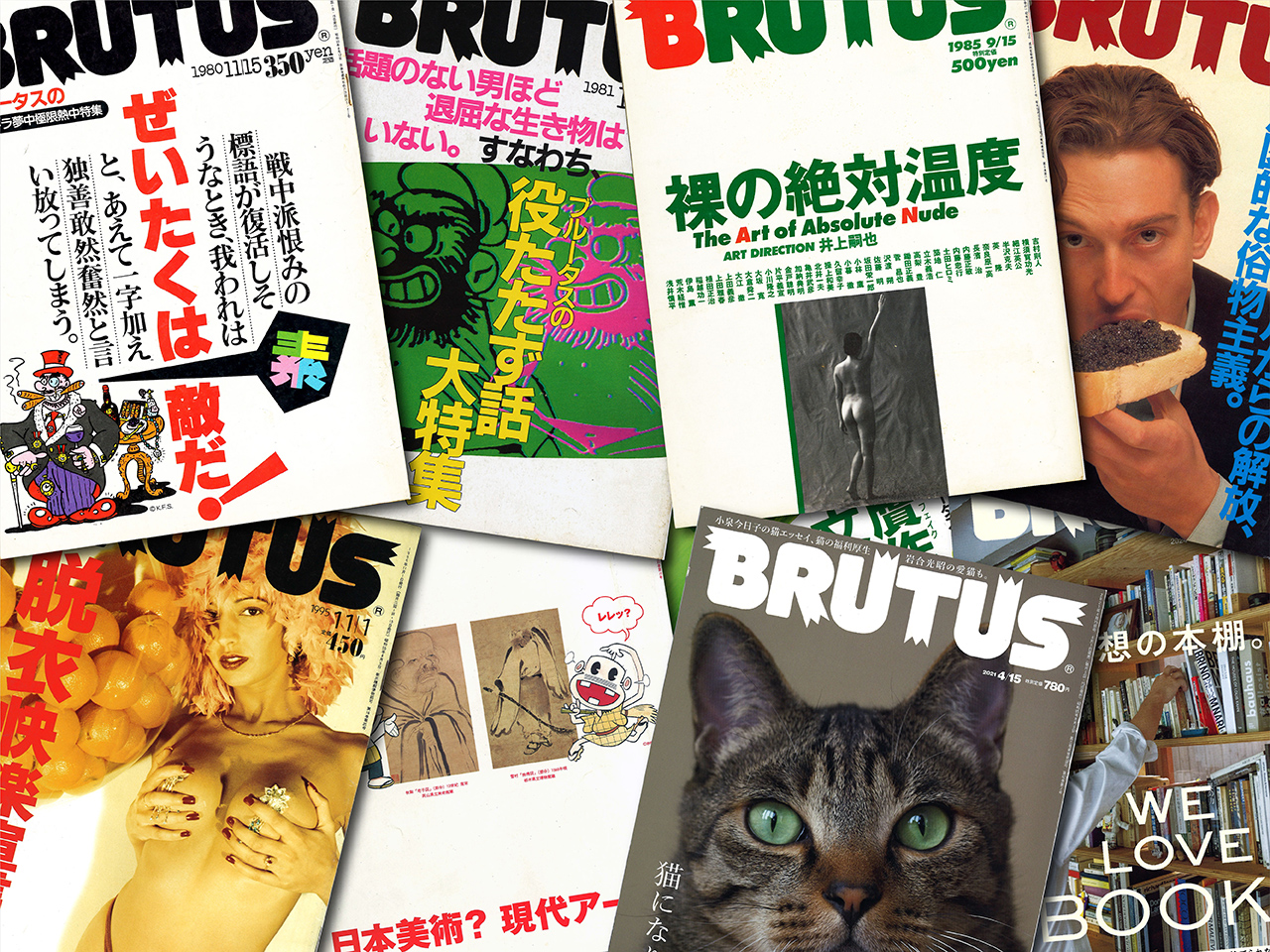

一応ファッションをメインとしながらも、時代の風俗・文化全般を扱う。男のダンディズムを前面に押し出し、写真やデザインにもこだわる。前回、『BRUTUS』について、〈同誌のスタイルが本邦における男性向けビジュアル・クオリティマガジンのお手本となったことは歴史上の事実である〉と書いたが、時代的には『NOW』のほうが早い。

男性ファッション誌としては『男子専科』(スタイル社/1950年創刊)、『メンズクラブ』(婦人画報社/前身の『男の服飾』から1963年に新装刊)といった先行事例があったが、「男性向けクオリティマガジン」というジャンルで考えれば、『NOW』こそ元祖なのである。

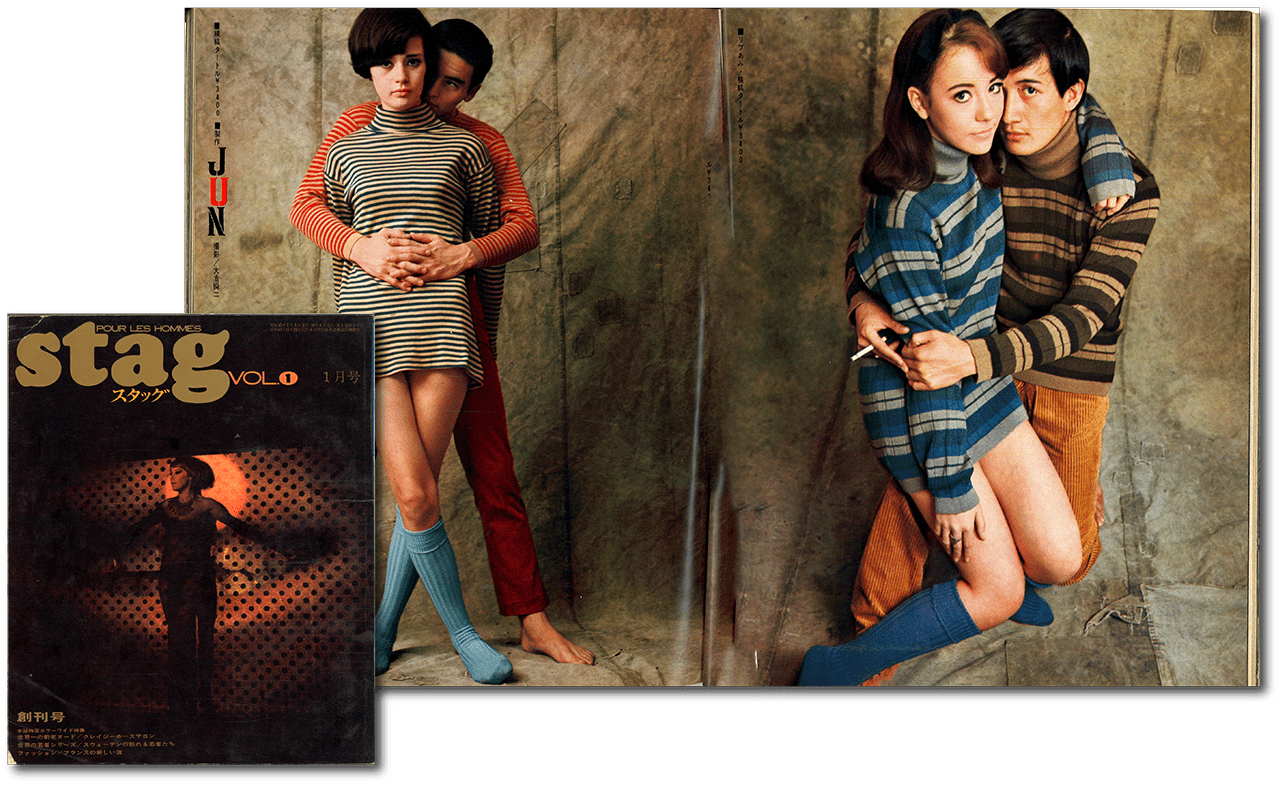

……と言った舌の根も乾かぬうちに恐縮だが、同じく古本屋で買った『stag』という雑誌についても触れておきたい。「POUR LES HOMMES」とフランス語のキャッチフレーズ(日本語に訳せば「男性用」)を冠した男性誌で、これがまたオシャレでカッコいいのだ。A4変型判で1967年1月号創刊。つまり『NOW』よりさらに早い。発行は映画の友、編集長は浜野安宏。どこかで聞いた名前だと思って調べたら、のちに東急ハンズなどの企画・開発コンサルティングを手掛けることになるプロデューサーだった。

〈我々はこの本で新しい遊びをテーゼし新しい男性のイメージを展開したいと思う、この本は若くて仕事にも遊びにも熱中することが出来、本当に遊びを見いだすことの出来る仲間のために創りたいと思う。我々はこの本でスタッグガイという新しい男性像を作る、スタッグとは「男ばかりの仲間」「男だけの連中」という意味である〉という創刊の辞は、それこそ『BRUTUS』を彷彿させる。

ヌードグラビアやファッションページ、スウェーデンやフランスなどの海外ルポ、コラムやオピニオン記事など、誌面は華やか。長沢節、淀川長治、森村誠一、湯川れい子ら執筆陣も充実しており、これぞ男性向けクオリティマガジンといった趣きだ。

ただ、この雑誌はネットで検索しても国会図書館で調べても創刊号しか出てこない。法定文字には「隔月5日発行」とあるが、2号目以降が出たのかどうか疑わしい。ある程度の期間、定期刊行された雑誌としては、やはり『NOW』を元祖としていいだろう。

しかし、『NOW』もまた29号(1975年12月20日発行)にて休刊してしまう。最終号は、普通なら1人1ページ使いそうなコラムを極小文字で1ページに4人分詰め込むなど、突然の店じまいの慌ただしさを感じさせる。「男の雑誌」を標榜した同誌が最終号で初めて女性ファッションのページを設けたのも皮肉といえば皮肉。

〈本誌は通巻29号の本号をもって一応休刊いたします。再刊の見通しは、目下のところ、ついていません。/創刊以来ご支援くださった愛読者のみなさまに深く感謝申しあげるとともに赤字のため休刊にいたったことをおわび申しあげます〉との「休刊宣言」は潔いが、編集長の筆と思われる編集後記には〈NOWなどと言う雑誌が二度と出来ないように、彼(最終号に登場したヨットマンの堀江謙一)のような男も二度と現われないのではあるまいか、そんな時代になってしまった〉と悔しさがにじむ。

そこから4年半後の1980年5月、『BRUTUS』が創刊される。浮世離れしているという点では、『NOW』より『BRUTUS』のほうが上かもしれない。ただ、『NOW』が刊行されていた1968年~75年と『BRUTUS』創刊の1980年とでは、日本の社会・文化状況は大きく異なる。それはもう四畳半フォークとテクノポップ、『巨人の星』と『タッチ』ぐらい違うわけで、『NOW』はちょっと早すぎたのだろう。

雑誌に限らず時代の一歩先を行くものは(後年評価されても)なかなか売れない。半歩先ぐらいがちょうどいいのだろうけど、そのさじ加減は難しいのだった。

文:新保信長