シノヤマ『写楽』vsアラーキー『写真時代』(前編)【新保信長】 連載「体験的雑誌クロニクル」20冊目

新保信長「体験的雑誌クロニクル」20冊目

『写楽』が創刊された1980年は、『BRUTUS』(マガジンハウス)、『Number』(文藝春秋)が創刊された年でもある。もちろんそれまでにもビジュアル重視の雑誌はあったが、この3誌が出そろった1980年を「ビジュアル雑誌元年」と呼んでもいい。前述のとおり、『写楽』のキャッチコピーは「Enjoy! Visual Life Magazine」であり、いかにビジュアルでインパクトを与えるかというところに知恵を絞っていた。

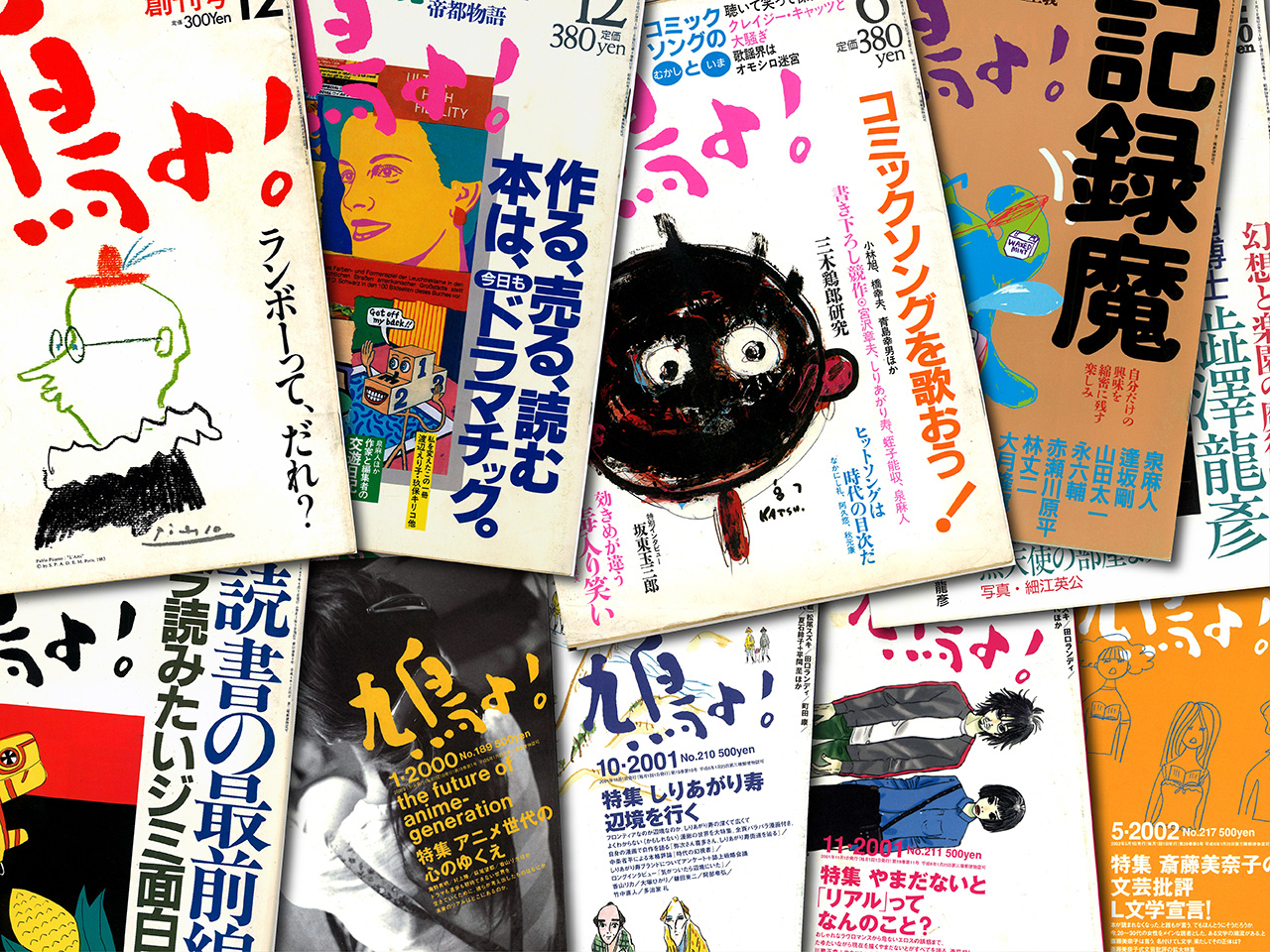

象徴的なのが、「おもしろ実験工房」と題されたシリーズだ。「5000分の1秒を見る」(1982年12月号)では、水着美女の頭上で水入り風船が割れた瞬間やボールがガラスにぶつかる瞬間などを見せる。「[仰天写真劇場]スポーツの不思議大好き」(83年6月号)では、スリットカメラを使って、体がねじれたり、手足がビヨーンと伸びたような面白写真を折り込みページ付きで紹介した。

視線の動きを模したかのように複数の写真を組み合わせたデイヴィッド・ホックニーの作品を初めて見たのも同誌だった。「視線の魔術」(83年11月号)と題して6点の作品を紹介し、南伸坊の解説「ホックニーさんの発明」も付いている。1908年ロンドン大会の綱引き競技など近代オリンピック初期の様子、関東大震災の記録写真といった歴史的な写真もそうだが、とにかく見たことのないものを見せてくれるのが『写楽』だった。

ハードウェアとしてのカメラの情報や撮影術に関する記事もあるにはある。が、『アサヒカメラ』(朝日新聞社、のちに朝日新聞出版/2020年休刊)や『コマーシャル・フォト』(玄光社)といったゴリゴリの専門誌とは違う。いわばソフトウェアとしての写真、文化としての写真の可能性を多角的に追求した。それは【6冊目】で紹介した、自動車雑誌における『NAVI』の立ち位置にも似ている。

創刊2号目(80年7月号)の読者投稿欄「写楽フォーラム」に、読者からのお便りに答える形で、編集部からのこんなコメントが載っていた。

〈カメラ誌という狭い考え方は持ちたくない。もっと広い意味で、人生を、青春を撮らえる、考える雑誌にしたいと考えている。考えてほしい。「いい写真」とは何か。撮った人の思い、見る人の思いが伝わってくるか、どうかじゃないか。(中略)豊かな気分を、生きるエネルギーを写楽はこれから、伝えてゆきたい〉

そう、「いい写真」とは何か。それこそが『写楽』のテーマだった。そこにはジャーナリスティックな意味も多分に含まれる。また、写真の民主化が進んだ時代にふさわしく、読者からの写真も広く募っていた。創刊記念企画の「写楽フォト・コンテスト」の入賞写真は、いわゆるカメラ雑誌のコンテスト写真と似たテイストのものが多かったが、「写楽フォーラム」に寄せられた写真には、いい意味の素人っぽさがあった。

読者の応募写真から選ばれた入賞作を実際に広告に仕上げる「写楽広告写真大賞」もユニークな作品ぞろいだった。1984年12月号で発表された「第1回写楽賞」も、普通の写真コンテストとは違う。篠山紀信、坂本龍一、中上健次、長友啓典という錚々たる審査員が全員一致で選んだ受賞作「梅田の信号待ってる103人」は、切り抜いた人物写真をひな壇に配置した立体作品。「既成の写真の枠組みをポッと超えてしまっている」(坂本)、「眉間にシワを寄せず、新しい文化や思想の領域が問題にしている部分へスッと入っている」(中上)といった評もうなずける快作だ。

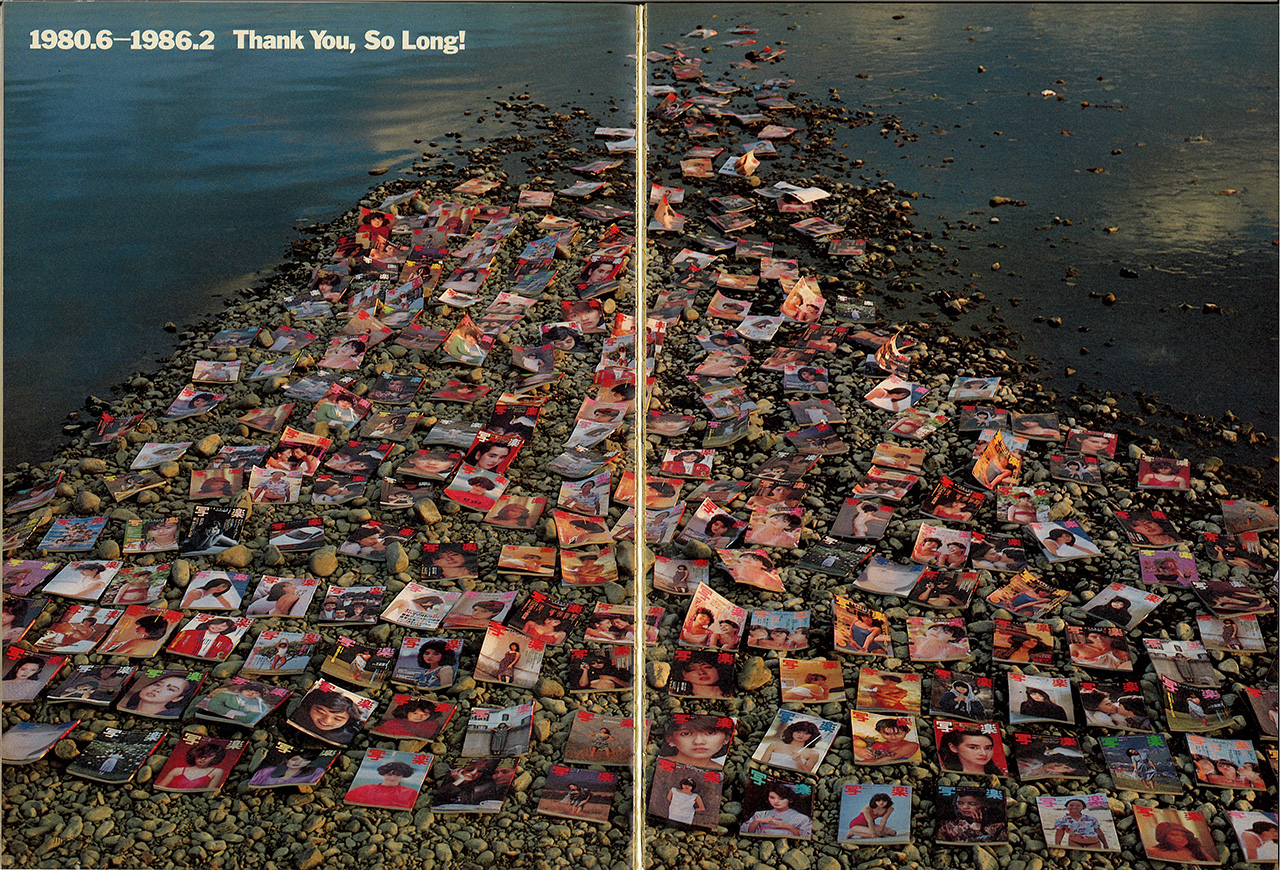

しかし、残念ながら『写楽』は、1986年2月号をもって休刊となる。最終号の表紙は渡辺達生撮影の河合美智子で、ちょっとアイドル雑誌っぽい。休刊の理由は定かでないが、普通に考えれば売れ行きが芳しくなかったということだろう。創刊時に390円だった定価は450円になっていたが、経費のかかりそうな誌面からすればむしろ安い。河原にバックナンバーを並べて「1980.6-1986.2 Thank You,So Long!」と記された見開き写真には、編集部の無念さがにじむ。

そんな『写楽』を尻目に、絶好調だったのが『写真時代』である。正確な数字はわからないが、85~86年頃の最盛期には30万部に達したという(飯沢耕太郎『『写真時代』の時代!』白水社/2002年)。次回は、80年代を彩った異端の雑誌『写真時代』について見ていきたい。

文:新保信長