感情を一括りにする「推し活」ブームに物申す。K-POP・SEVENTEENのファンにインタビューしまくった著者の思い

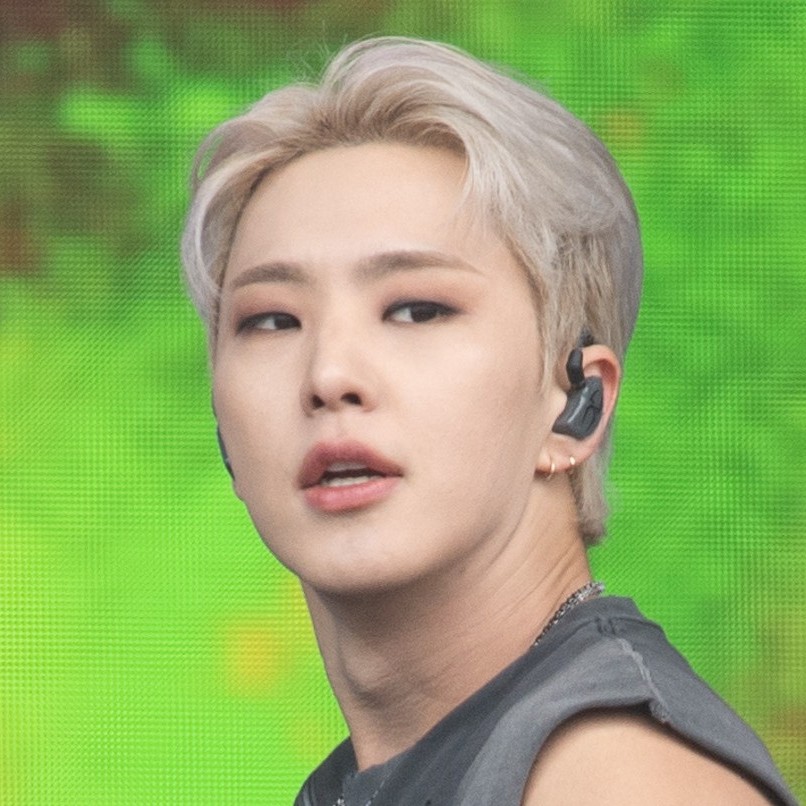

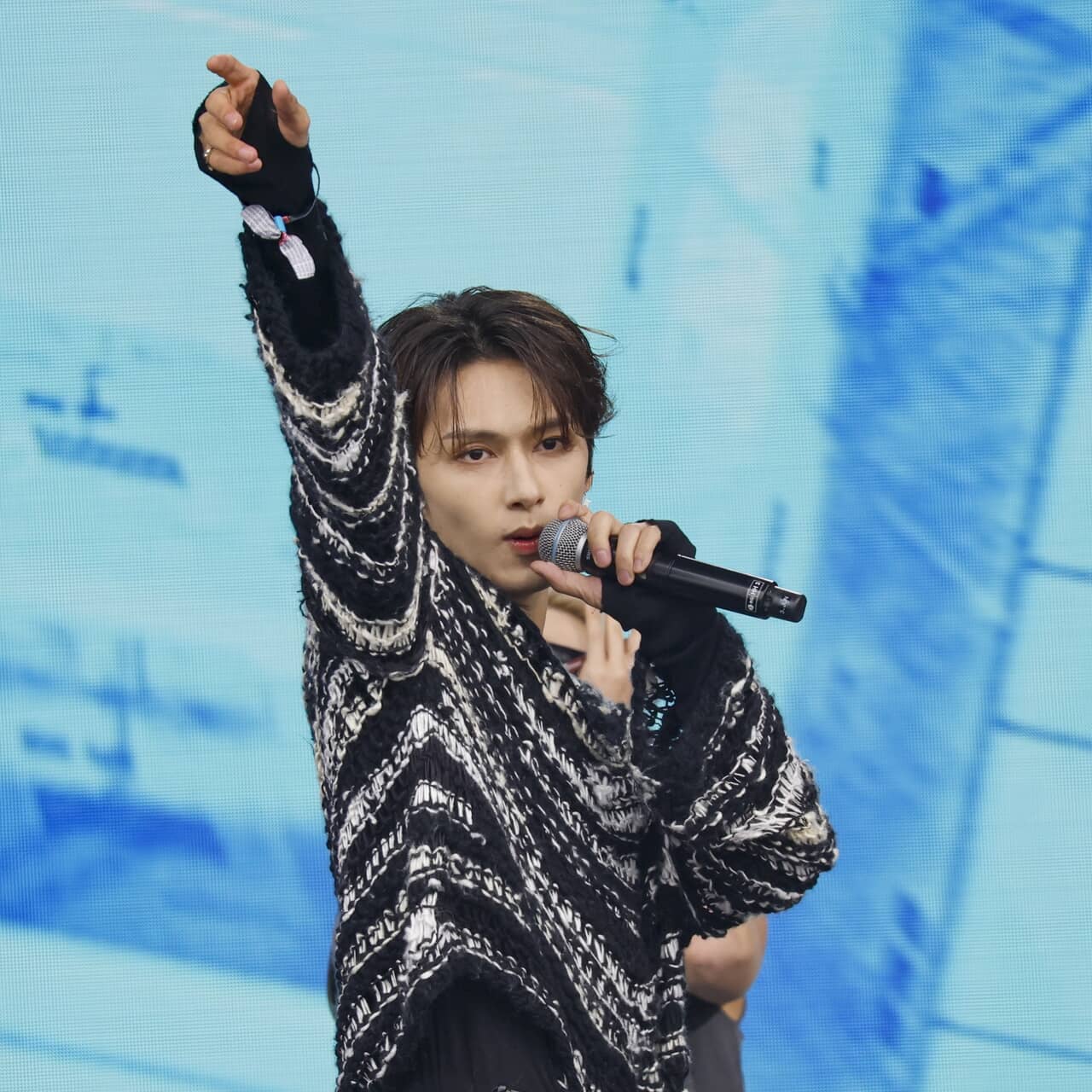

世界的人気のK-POP男性グループ「SEVENTEEN」。「CARAT」と呼ばれるファンへのインタビューを通して、その魅力に迫る『アイドルと一緒に生きている SEVENTEENとCARATの17の物語』(ベストセラーズ)が本日5月1日に発売。取材から編集までも担った、著者LEONによるコラムを配信する。アイドルを好きになるということ、SEVENTEENとCARATを書かなくてはいけなかった理由、思いの丈を筆に載せた。

■人の「好き」をテンプレに嵌めるな

「好き」は難しい。

思いはいつも一方的で、自分勝手で、押しつければ相手を困らせる。でも、その埋め合わせにお金を払えば払うほど、それは「消費」になっていく。人として何か大事なものを、相手から際限なく奪ってしまう。

アイドルとファンが、人と人であることは可能だろうか。そんなこと、綺麗事で、理想論で、夢物語だろうか。

2021年夏にSEVENTEENを好きになってから、ちょうど3年後の2024年夏、『アイドルと一緒に生きている SEVENTEENとCARATの17の物語』のためのインタビュー行脚を始めた。3ヶ月間をかけて、全国の16人のSEVENTEENのファン——CARATに会いに行った。

以前の仕事のご縁で、KKベストセラーズの鈴木康成社長に拾ってもらい、運よく実現できたことだった。でも、その運がなかったとしても、何年かかってでも実現しようと思っていた。

私は、一人のCARATとして見てきた美しい瞬間の数々を、どうしても形にして残したかった。CARATの友人の話を聞くたびに、それぞれの「好き」の中にある、一人ひとり違った輝きに圧倒された。こんなにも美しいものが、CARAT以外の人たちに伝わらないし、残らないことがもどかしかった。

だから、「好き」の美しさを徹底的に語る本を作りたかった。

「推し活」ブームは、多様な「好き」の感情を一括りにしていくように思う。可愛いケースに推しの写真を入れて持ち歩き、推しの“聖地”を訪れて写真を撮り……という行動にも、もちろん何かの根拠があるのだろうけれど、その行動の中だけにアイドルへの「好き」が収まるはずがなかった。

私が知っているアイドルへの「好き」は、何の装飾も必要とせず、一人の人間であるファンが、一人の人間であるアイドルを見つめるまなざしの中にある。他の何にも置き換えられない、その人自身の実感の中に、その感情はある。誰をどう「好き」と思うかは、その人がどんな日々を生きて何に出会い、何を感じてきたかによって変わっていく。

アイドル産業は、「推し活」なんていう紋切り型の消費行動には収まらない、人間の根源にある「好き」という心の動きで成り立っている。アイドルはご飯を食べさせてくれない。時間を節約させてくれない。利子で儲けさせてくれない。それなのに、おびただしい数の人々の心をどうしようもなく動かし、必要とされている。そこには、ヒトという生き物にとって、絶対に必要な何かがあるはずなのだ。

私がアイドルを好きになってから、12年以上が経つ。子どもの頃は大人になったら飽きるのかなと思っていたけれど、そんなに単純なものではないようだ。こうなったからには、人間にとってアイドルとは一体何なのか、生涯をかけてとことん考え抜きたいと思っている。

SEVENTEENを好きであること、CARATであることは、私にとって、「人と一緒に生きていこうとすること」そのものだった。

小さい頃から集団行動を苦手に感じていた私は、それでも一人になりたくなくて、どうにか人と一緒に生きていけるようになりたかった。SEVENTEENに出会い、こんなに仲がよく優しいアイドルたちと、そのファンの間でなら、私でも受け入れてもらえて、一緒にいられるのではないかと期待した。

CARATとして日々を過ごす中で、一生の仲と思える友人にたくさん出会い、SEVENTEENのライブも含めて、一生忘れられない思い出が山ほどできた。先日友人と会った時には、今までで一番の思い出が、東京ドームの前でたくさんのCARATと集まった時間だったという話をした。

これだって、「推し活」の文脈上では、「推し活仲間とワイワイ」で済まされるかもしれない。でも、私たちの宝物になった一瞬一瞬は、間違いなく、もっと人生の深いところに根差している。生きること、ともにあること、幸せということ——。

- 1

- 2