「殺したいほど憎みます」ジャニー喜多川、最大の危機と内助の功【宝泉薫】

日本のエンタメ王 “ジャニー喜多川” とは何者だったのか?

ジャニーズ事務所の元所属タレントが、創業者ジャニー喜多川氏からの性被害を訴えている問題について、5月14日、藤島ジュリー景子社長が動画と文書で見解を発表。「創業者ジャニー喜多川の性加害問題について、世の中を大きくお騒がせしておりますことを心よりお詫び申し上げます」などと謝罪した。「ジャニー喜多川とは何者だったのか?」 。そして今、ミュージシャン山下達郎氏の発言が波紋を呼んでいる。ジャニー喜多川逝去に際し作家・芸能評論家宝泉薫氏が寄稿した記事にいま注目が集まっている。

■「ジャニーズ帝国」を一代で築いた“ジャニー喜多川”という男

ジャニー喜多川が亡くなった。享年87。ここ数年は入退院を繰り返していたようだし、その死そのものに驚きはない。メディアの反応も、姪にあたる藤島ジュリー景子の社長就任も想定内だ。よくいわれるように、ジャニーズ事務所の経営上のトップはジャニーの姉のメリー喜多川副社長であり、この人の目が黒いうちは、芸能界における影響力もまだまだ維持されるだろう。

ただ、巨星墜つという感慨は深い。美少年と芸能にこだわり、それをビジネスとして長年成立させてきたことは世界史的にも稀有だ。その60年にも及ぼうとしたマネジメント活動において、最大の危機が31年前の出来事だった。

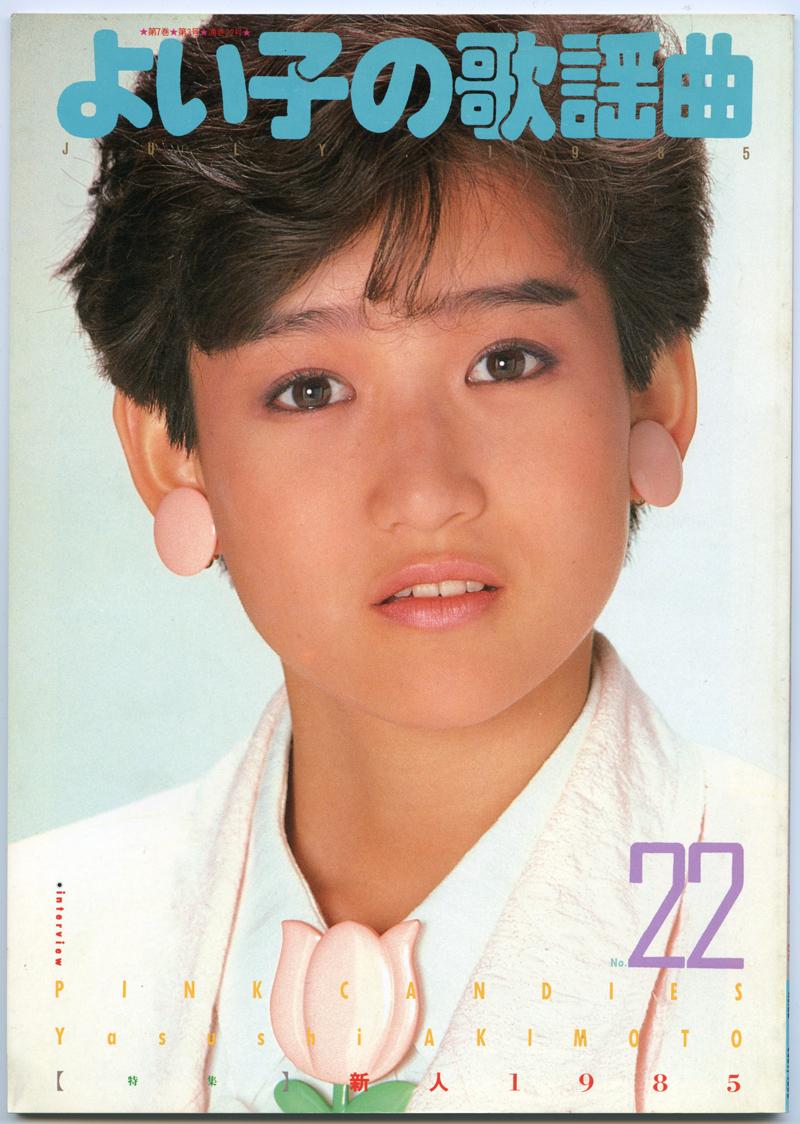

昭和63年の11月、OBで元フォーリーブスの北公次が暴露本『光GENJIへ』を出版。ジャニー喜多川の性癖を赤裸々に綴った。

「部屋で一人寝ていると黙ってジャニーさんがもぐりこんでくる。そしていつものようにぬいぐるみを愛撫するようにおれのからだをまさぐってくる」

さらに、郷ひろみなどもその対象になっていたことをにおわせ、出版当時のトップアイドル・光GENJIらに対し「おれの二の舞だけにはなってくれるな」と忠告したのである。

その真偽はさておき、少年への同性愛嗜好についてはかねてから噂があり、事務所の草創期に週刊誌で報じられてもいた。それゆえ、ジャニーズに忖度しない側のメディアはこれに飛びつき、事務所は火消しに躍起となったものだ。ちなみに、仕掛け人は田原俊彦のスキャンダルをめぐってジャニーズと対立中だったAV監督の村西とおる。引退して芸能界を離れていた北を引っ張りこみ、ジャニーズ告発キャンペーンに使ったわけだ。

もちろん、北にとっては復活への足がかりにするつもりでもあった。本の出版直前に、最初の妻と離婚。本が大ヒット中だった平成元年1月には、渋谷でライブを敢行した。その様子を『光GENJIへ』の出版プロデューサー・本橋信宏が書いている。北は楽屋で一升瓶をラッパ飲みして緊張感をほぐしたあと、ステージでいきなりバック転を決めたという。

「ライブが終わってから公ちゃんは『バック転うまくいかなかったな』とこぼしていたが、苦悩の人生を背負った中年男のバック転は、それまでの彼の陰鬱なイメージをいっぺんに払拭させるほどの凄みがあった」(『別冊宝島299 芸能界スキャンダル読本』)

ただし、この対立は最終的にジャニーズが勝利する。その後、SMAPや嵐が国民的グループになり、その天下は磐石となった。一方、何らかの手打ちが行なわれたのか、フォーリーブスも平成14年に再結成された。全盛期のような人気は望むべくもなかったが、本人はそれなりに満足していたようだ。